Quelle langue parlait Adam ? Avait-il une ou plusieurs langues ? C’est à de telles questions, d’apparence enfantine, de la langue de locution du premier homme, que nous invite le fin essayiste marocain, Abdelfatah Kilito. En ces temps troubles, de retour des réflexes identitaires étroits, ceci est un appel d’air à la pluralité et à l’incertitude par la littérature, la mythologie et le doute philosophique.

Des auteurs qui lisent assidûment les anciens et veillent à écrire à partir de ce matériau déterré des histoires susceptibles d'intéresser leurs contemporains ne courent pas les rues. Érudit et raconteur d'histoires à la fois, grand connaisseur de culture arabe et lettré en français, à double titre couronné ces deux dernières années par de prestigieuses académies à Riadh[1] et Paris[2], l'écrivain marocain Abdelfattah Kilito fait partie de cette rare catégorie d'essayistes-conteurs qui savent constamment nous enchanter. En republiant, vingt-huit années après sa première édition, ses magistrales leçons au Collège de France, en 1988, sur invitation d'André Miquel, sous le titre intriguant, La langue d'Adam[3], il reconnaît lui-même dans sa préface de circonstance qu'elles n'ont pas pris une ride.

La traversée des langues

Relire le même texte, des années plus tard, nous permet parfois de vérifier les obsessions de son auteur, chemin faisant. Et il est évident que le rapport aux langues chez les arabes et donc leurs liens équivoques avec l'identité et l'altérité, avec l'illusion du même et l'avènement du différent, ne cessent de revenir dans son oeuvre à partir de plusieurs variations. Je n'en citerai qu'une, inspirée par Franz Kafka, tout aussi rétif aux assignations identitaires, qui utilisait la même formule à propos du Yiddish, Je parle toutes les langues mais en arabe[4].

Mais pourquoi le plaisir ressenti la première fois à la lecture de La langue d'Adam demeure intact ? D'abord, pour une question de style et de rapport à la littérature en soi. Kilito fait partie d'un club encore plus fermé de lecteurs-auteurs qui non seulement ne ressassent pas ce qu'ils lisent pour se prévaloir d'un quelconque savoir mais abordent la chose lue avec un émerveillement renouvelé. D'ailleurs, dès l'entame du texte, il nous fait part de sa grande surprise d'être tombé dans un ancien texte arabe, datant du quatrième siècle de l'hégire, mais qu'il ne saurait trop après coup resituer -était-ce lu dans Histoires des prophètes d'Al Taalibi ou dans L'épître du pardon d'Al Maari ?-, et qui comportait ce questionnement inattendu sur l'idiome du premier homme. Mais son tour de force en tant qu'écrivain est qu'il nous invite avec facétie à le suivre dans son enquête se situant à la lisière de la philologie et de l'archéologie des traces et signes passées. Il nous laisse suspendus jusqu'au bout à cette question d'apparence anodine, voire enfantine : quelle langue parlait Adam ?

La langue du Paradis

A vrai dire, l'intérêt resté intact pour le chemin qu'il nous propose en sept stations (comme dans une quête spirituelle) est fortement suscité par la teneur philosophique et historique des grandes énigmes qu'il déplie à partir d'une attitude de Candide ou de Joha qui manie l'art de feindre, donnant l’air de ne rien dire de grave. Or, subtilement, il nous met face à des questions qui ne cessent de se reposer à nous, en ces temps troubles de retour des enfermements identitaires, des appels au purisme et des relents de suprématisme prétendument civilisationnel.

D'abord, en cherchant à savoir si la langue originelle au Paradis, telle qu'abordée avec une forte dose de spéculation par les commentateurs des textes sacrés (la Bible et le Coran) était une ou plurielle, Kilito ouvre devant nous une multitude de questionnements. La plus ironique est sans doute celle qui consiste à rapprocher, en écho à Roland Barthes, le savoir et la saveur, et donc la langue d’Adam comme organe goûtant au fruit interdit, et la langue comme parler par lequel Dieu lui apprit les noms, qu'il ne peut plus retrouver après la chute et l’oubli qui s’ensuit. La beauté du geste critique dans ce texte est que, face aux tendances nostalgiques et manipulatrices qui s'accrochent à refabriquer une origine supposément pure, l'auteur joue des possibilités équivoques qui s'offrent à lui pour faire l'éloge de l'hybride et de l'indéfini.

Dans ce sens, il nous invite à ne pas prendre pour argent comptant le rapport trop facilement établi entre l'unicité doctrinaire des monothéismes et l'unicité linguistique et donc la supériorité supposée d'une langue qui serait originelle, fondatrice. En jouant sur le fait que le syriaque a précédé l’arabe, Kilito reprenant une tradition établie, crée le trouble entre ce que nous apprend l’histoire et ce que laisse croire la théologie. Aussi, par ce truchement, et sans même prétendre faire une métaphysique du langage, il fait écho dans la sphère arabe aux critiques formulées par la philosophe Hannah Arendt à son ami Martin Heidegger à propos de la supériorité supposée de l'Allemand comme la langue du Logos, et donc de la raison.

La langue des « barbares »

Que les arabes se soient à leur tour sentis supérieurs, parce que leur langue est celle de la révélation et du Coran, et donc sacrée, ou que les seigneurs romains se considèrent à leur époque supérieurs car le latin serait la langue des dominants, l'histoire bégaye et revient toujours à stigmatiser les autres comme des "barbares". La philosophe Barbara Cassin nous a déjà rappelé d'ailleurs le lien étymologique entre ce mot de "barbare" et le fait que des peuplades fassent par leurs langues blablabla et soient donc jugées de raison inférieure. Kilito nous rappelle, pour sa part, le glissement sémantique entre balbala (confusion en arabe) et le mythe de Babel où, condamnés à parler plusieurs langues sans se comprendre, les humains aient sombré dans le chaos.

Là aussi, la subtilité de Kilito est de nous laisser perplexes, devant deux éventualités : la pluralité des langues de Babel serait-elle un châtiment divin ou un idéal qui a préexisté au Paradis et que les humains s'efforceraient de retrouver ? Le tout est en effet de savoir si Adam parlait une seule langue ou toutes les langues. Parce que si la pluralité était intrinsèque aux adamiens, elle cesserait alors d'être synonyme d'incompréhension, de dispersion et de rejets mutuels et serait alors une utopie à reconsidérer.

Le subterfuge que trouve Kilito pour faire l'éloge de la pluralité consiste à multiplier les identités d'Adam, d'abord en repartant de son double statut supposé de prophète et de poète, auteur de vers offerts en élégie pour son fils Abel tué par son frère Caïn. Ensuite, il évoque son caractère oublieux qui le rend encore plus humain. Enfin, il s'arrête sur le personnage d'un autre prophète, Ismaël, le premier qui aurait abandonné la langue araméenne de son père, Abraham, et à parler supposément l'arabe. Comme si, par le détour de la mythologie et de l'histoire, l'auteur cherchait à réinterroger les postulats de départ.

Adam parlait-il vraiment en arabe ? Les anciens prosateurs et exégètes du Machrek qui ont osé s'interroger là-dessus nous montrent qu'il suffit de poser la question pour ne pas être enfermée dans une certitude fatalement idéologique, une sorte de croyance que l'on prendrait pour une (post)vérité.

[1] Prix Roi Fayçal de langue et littérature arabes en 2023

[2] Grand Prix de la Francophonie de l'Académie française en 2024

[3] Réédité par Africamoude, Collection BAOBAB, classiques africains, 2024

[4] Publié par Actes Sud, Collection Sindbad, 2013

*Driss Ksikes est écrivain, auteur de théâtre, chercheur en média et culture et doyen associé à la recherche et l’innovation académique à HEM (université privée au Maroc). Il a été fait officier des arts et des lettres par le ministère de la culture français en 2024.

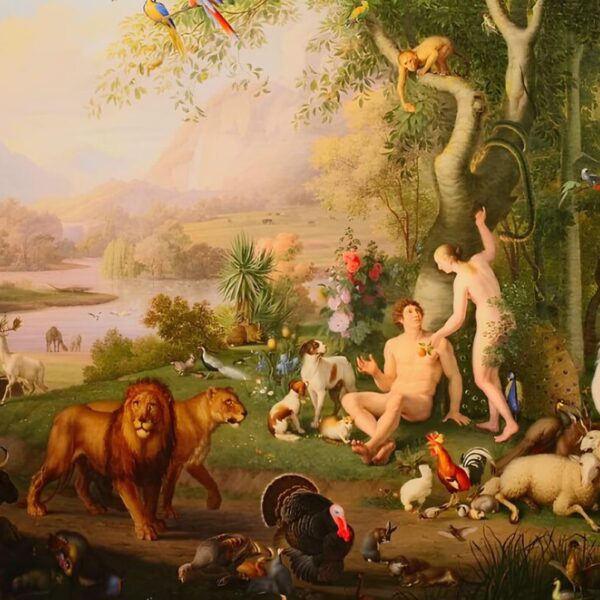

Illustration de Une : Adam et Ève au Paradis Terrestre, peinture à l'huile sur toile de Johann Wenzel Peter (Musée du Vatican)