Longtemps, trop longtemps, la Méditerranée fut regardée uniquement comme un monde du passé. Le lieu par excellence, pour les Européens, de l’héritage antique, des sources gréco-latines, qui ont été selon cette histoire à l’origine de la grandeur de « notre » civilisation. Oubliant au passage Jérusalem et Cordoue, les sources judéo-arabes qui sont une composante à part entière de notre héritage commun. Le temps est venu, au XXIème siècle, de sortir d’une telle vision de la Méditerranée, unilatérale et eurocentrée.

Les inventions d’inconnu réclament

des formes nouvelles.

Arthur Rimbaud

Cette « Méditerranée de papa » croule sous le poids du patrimoine et reste empêtrée dans le seul héritage antique. Une telle représentation de la Méditerranée est révolue, elle n’a plus lieu d’être, au XXIème siècle. Elle est complètement déphasée et ne correspond plus avec ce qui se joue actuellement sur les scènes artistiques et urbaines du monde méditerranéen contemporain.

Sortir du passéisme

J’ai tenté, au milieu des années 1990, d’émettre l’hypothèse d’une Méditerranée créatrice[1].D’essayer de changer notre regard et nos représentations de la Méditerranée, pour se mettre enfin à l’écoute des autres rives. Sortir de l’Euro-Méditerranée, cette vision verticale, descendante et hégémonique, projection du Nord sur le Sud, pour esquisser une autre figure, celle d’une Méditerranée envisagée telle un cercle ouvert sur l’ailleurs, où nul n’affirme plus sa suprématie, artistique et culturelle. Une Méditerranée à parts égales[2], en quelque sorte…

Cette hypothèse, émise avec fragilité et espérance, s’est confirmée. La métamorphose a eu lieu, en un peu plus de trente ans. La Méditerranée ne se conjugue plus seulement au passé, elle donne un autre visage à l’avenir. Les inventions de formes nouvelles sont là, devant nos yeux enfin décillés, ouverts à ce qui vient, et plus seulement à partir du monde européen. Sur le plan artistique et culturel, le monde méditerranéen n’est plus aride ou asséché, prisonnier de la tradition, de la répétition du même, des formes passéistes ou orientalistes. Ce carcan, si pesant, révérence obligée aux héritages ou autres canons du passé, a littéralement explosé. Cela ne signifie aucunement le reniement de ces héritages ou l’abolition pure et simple des formes de la tradition. Une autre histoire a commencé, à partir d’un mouvement, d’un élan, d’une poussée qui ont permis de se libérer de ces formes obligées, dues au passé, ou à l’imitation nécessaire, pour exister, de celles venues de l’Autre, dominant. Des trajectoires artistiques propres se sont affirmées, dans une forme de jubilation créatrice, d’autorisation à être pleinement Soi, ou d’emprunter ce qui peut être juste pour exister pleinement dans sa pratique artistique.

Jeunesse de la Méditerranée

Il est grand temps de se rendre compte d’un tel mouvement et d’accompagner, de prolonger, de donner à voir, à entendre ou à lire cette Méditerranée créatrice, qui est là, dans toute son effervescence.

Triomphe de la vie, face à la mort, à la guerre ou à l’emprise des pouvoirs autoritaires et dictatoriaux ? Il y a sans doute dans l’invention de ces formes nouvelles comme un défi, ou un refus de consentir au désastre, notamment politique, qui est là, et bien là. Reste qu’il convient de ne pas oublier une donnée centrale : sur les rives Sud et Est de la Méditerranée, les sociétés sont très majoritairement jeunes. Elles ne peuvent plus se complaire, ou se satisfaire des seules formes du passé. Elles ont besoin de faire naître et de faire vivre, sur le plan musical, visuel, plastique ou littéraire des expressions artistiques contemporaines qui entrent en résonance avec leurs attentes.

Jeunesse de la Méditerranée,[3] aurait dit l’écrivain Gabriel Audisio, compagnon du jeune Camus, dans l’Algérie des années 1930. A chaque génération ses défis et ses combats. Comme dans les années 1930, nous sommes confrontés, d’une rive à l’autre, à la montée en puissance d’une vague nationaliste, populiste et identitaire. Elle prend des formes singulières, selon les pays, à partir des histoires et des mémoires, politiques et religieuses, dans les mondes juifs, chrétien et musulman.

Ces régressions identitaires s’opposent vivement, au nom d’une tradition réinventée, ou d’une pureté nostalgique, à ces forces créatrices, venues du monde méditerranéen. Elles qui sont dans l’alliage, dans la traversée des formes et la conjonction des héritages, dans la saveur du divers, pas dans la nostalgie ou le folklore de l’Un, repli sur un « indépassable », au nom d’un « c’était mieux avant »…

Ce combat, car cela en est un, est devant nous. Nul ne peut prédire que le désastre, la guerre, la peur, la haine voire le génocide ne s’imposeront pas à nous, dans le monde méditerranéen, au cours des années 20 et 30 du XXIème siècle. C’est un des chemins du possible, le pire. Mais le pire n’est jamais sûr. « La flamme d’une chandelle », comme l’a écrit si justement René Char, au temps de la résistance et de l’occupation, inspiré par le peinte Georges de La Tour, demeure vive.

Une promesse et une chance

La Méditerranée créatrice est une promesse et une chance. Elle n’est pas le fruit d’un simple rêve ou d’une illusion. Nombre d’artistes du XXIème siècle, qui viennent du monde méditerranéen, s’imposent sur la scène internationale. Ils expriment et ils incarnent toute la vivacité de ce monde, confronté à une immense adversité. Il ne s’agit ni d’une cause perdue, ni d’un simple phénomène de mode, passager.

C’est une lame de fond et un élan qui ne demande qu’à trouver toute sa place parmi les lieux d’exposition, les salles de concert ou de cinéma, les festivals et autres scènes ou saisons contemporaines, qui devraient mieux saisir ce qui vient. C’est au moins ce que nous tentons de donner à voir et à lire, dans la rubrique « création » du site 22-med. 22 pays et 11 langues pour partager ces formes nouvelles de la Méditerranée créatrice…

Il y a là au moins un espace éditorial qui s’ouvre et qui a besoin de relais, d’intercesseurs[4] pour mieux faire découvrir et comprendre ce monde méditerranéen, dans ses expressions les plus contemporaines.

Il nous appartient en effet de ne pas consentir au désastre, de renoncer au renoncement et de ne surtout pas nous laisser emporter par cette vague nationaliste et identitaire, qui n’a rien d’inéluctable.

La Méditerranée créatrice est une source vive pour inventer l’avenir, affermir nos convictions et inspirer nos désirs de rester debout, tel cet « Homme qui marche », du sculpteur Alberto Giacometti, qui a traversé le pire et qui garde cette force intérieure, ferveur secrète et profonde, habitée par l’inconnu merveilleux, qui le maintien debout, prêt à reprendre son élan.

Comme l’écrit si justement le poète contemporain, Renaud Ego :

par ce que cette escarbille de refus était

tout ce qui nous restait

Nous l’avons partagée et ce partage fut une lueur.

[1] La Méditerranée créatrice, dir Thierry Fabre, éditions de l’Aube, 1994

[2] Voir Romain Bertrand, L’histoire à parts égales, Le Seuil, 2011

[3] Gabriel Audisio, Jeunesse de la Méditerranée, Gallimard, 1ère édition 1935, réédité en 2002

[4] Gilles Deleuze, Les intercesseurs, in Pourparlers (1972-1990), Editions de Minuit, 1990

Thierry Fabre

Fondateur des Rencontres d’Averroès, à Marseille.

Ecrivain, chercheur et commissaire d’expositions. Il a dirigé la revue La pensée de midi, la collection BLEU chez Actes-Sud et la programmation du Mucem. Il a créé le programme Méditerranée de l’Institut d’études avancées d’Aix-Marseille-Université.

Il prend en charge la responsabilité éditoriale.

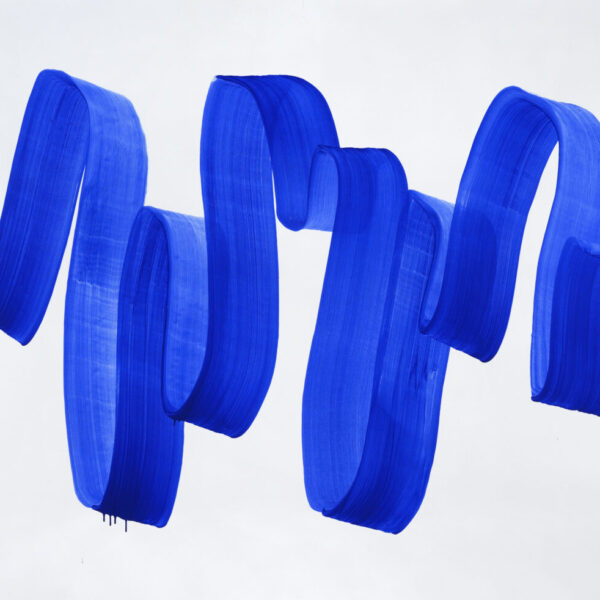

Photo de Une : Blue Wave (2016, acrylique sur toile, 160 x 200 cm) Œuvre de Najia Mehadji présentée lors son exposition Mon amie la rose au MAC VAL