C’est le grand retour du garum. Dans la lignée de la vénérable sauce de poisson, qui fut l’un des produits les plus diffusés et consommés de l’Antiquité méditerranéenne, de nombreux chefs se sont mis à élaborer leurs propres élixirs. Mais sur la Côte d’Azur, dans le sud-est de la France, les amateurs de goûts corsés n’ont pas attendu cette renaissance pour profiter des vertus condimentaires de leur bon vieux garum local.

Le garum, une fermentation multimillénaire d’ingrédients marins et de sel, n’a pas entièrement disparu avec le déclin de l’Empire romain. Avant même de renaître et de faire l’objet d’une créativité débridée[1], ce condiment aux saveurs intenses se perpétuait à travers plusieurs spécialités traditionnelles dont la plus connue est la colatura di alici, une sauce liquide et ambrée élaborée en Italie. Elle ressemble au nuoc-mâm vietnamien, même si les modes de fabrication de ces deux sauces de poisson sont légèrement différents[2].

Conserver les saisons

Le garum, cependant, n’est pas forcément liquide. Le pissalat de la Côte d’Azur, un autre de ses rejetons, se présente sous la forme d’une pâte fluide, foncée et haute en saveur. Son nom vient de pèis sala, « poisson salé ». Les habitants du cru s’en régalent depuis longtemps dans leurs plats régionaux, notamment une sorte de pizza aux oignons confits qui lui doit son nom, la pissaladière.

Pour les chevaliers de la confrérie du pissalat d’Antibes, la filiation avec le garum, qui fit l’objet d’une production industrielle tout autour de la Méditerranée au temps de la Rome antique, est claire. « C’est pour ça que, lors des cérémonies, on est habillés comme des Romains », explique Louis Boyer, président de cette association créée en 1997 pour promouvoir le pissalat et, surtout, « pour s’amuser ».

Le condiment azuréen relève plus précisément de l’hallex, halex ou alec, un garum plus ou moins épais qui, dixit Pline l’Ancien, fut d’abord le reliquat de la sauce de poisson, avant d’être élaboré pour lui-même avec des petits spécimens ou d’autres espèces. Le pissalat valorise des poissons migrateurs se regroupant chaque année, au printemps, près des côtes. À l’image du fromage qui est d’abord une méthode de conservation du lait, il permettait, avant l’abondance alimentaire, de préserver ce que Maguelonne Toussaint-Samat appelait la « glanure de la mer »[3], soit le résidu de la pêche, les poissons minuscules ou les alevins.

Au fil de l’eau

La liste des espèces mises à contribution pour confectionner le pissalat n’est pas gravée dans le marbre. Il est parfois question de nonnat (ou nonat, nounat) mais, dans les recettes traditionnelles, c’est surtout la poutine qui domine. Cette dernière désigne les alevins translucides des petits poissons bleus, en particulier des sardines. Sa pêche est aujourd’hui interdite, mais fait l’objet d’une dérogation annuelle de l’Union européenne pendant quarante-cinq jours au maximum, à la fin de l’hiver et au début du printemps, comme en ce moment. Strictement réglementée, elle se pratique de jour à la senne de plage, un filet déployé à partir de barques et ramené au bord par les pêcheurs à la force des bras.

Selon l’âge de la sardine, on parlait jadis de poutine « nue » (sans écailles), de poutine « vêtue », de palaia ou de sardineto[4]. La deuxième et la troisième étaient les plus recherchées pour le pissat, mais, faute de poutine ou en été, les pêcheurs recouraient parfois aux anchois, alevins ou adultes abîmés par les filets[5]. C’est encore le cas aujourd’hui face à la raréfaction de la poutine.

Il ne faut pas, pour autant, confondre le condiment avec les anchois au sel, centraux dans la cuisine du Midi : ceux-ci sont consommés sous forme de filets entiers, fût-ce pour les réduire en purée comme dans l’anchoïade. Pour le pissalat, les petits poissons fermentent pendant plusieurs semaines avec du sel, des clous de girofle et des herbes, notamment du thym et du laurier. Quand la pâte est prête, elle est passée au tamis afin d’éliminer écailles, arêtes et aromates. Selon leur taille, les poissons peuvent être étêtés et éviscérés. Le goût est alors plus fin.

Un concentré d’umami

En cuisine, le pissalat est, à l’image des autres sauces de poisson de Méditerranée ou d’Asie, un assaisonnement et un exhausteur de goût. Emmanuel Pilon, chef virtuose du restaurant Le Louis XV-Alain Ducasse à Monaco et lui-même créateur de garums, a utilisé le pissalat dès son arrivée dans ce temple trois-étoiles de la haute gastronomie méditerranéenne. Son objectif : « apporter un côté salin et de l’umami » à une partition fortement marquée par le végétal.

Si tout chevalier de la confrérie du pissalat d’Antibes doit, lors de son intronisation, en manger une tartine accompagnée de vin rosé, le condiment se consomme rarement seul. Dans la pissaladière, il apporte un relief tonique à la douceur des oignons cuits : le goût de revenez-y, c’est lui. Les anchois qui remplacent souvent le pissalat, devenu rare, ont la même fonction, même si « une pissaladière sans pissalat, c’est une tarte à l’oignon parisienne », déclare Nathalie Lavitola, secrétaire de la confrérie et chevalière.

Recette

Pissaladière au pissalat

Épluchez et émincez 2 kg d’oignons jaunes. Faites-les blondir et compoter dans une sauteuse avec un filet d’huile d’olive et un peu de thym, à feu doux et à couvert. Comptez 2 à 3 h de cuisson et respirez les odeurs envoûtantes des oignons. Hors du feu, poivrez-les et incorporez une cuillère à soupe de pissalat, plus ou moins selon vos préférences.

Pétrissez 400 g de farine, 15 g de levure fraîche, 120 g d’huile d’olive, 150 à 160 ml d'eau et 1 cuillère à café rase de sel. Couvrez la pâte d’un linge humide et laissez-la gonfler environ 1 h. Quand elle a doublé de volume, abaissez-la dans une plaque rectangulaire huilée et faites-la lever 1 h de plus.

Préchauffez le four à 200 °C. Étalez les oignons au pissalat sur la pâte et enfournez pour 35 à 40 mn, en ajoutant des petites olives noires 10 mn avant la fin de la cuisson. Mangez tiède ou à température ambiante.

Le pissalat peut aussi être allongé d’huile d’olive et dégusté comme une anchoïade, par exemple avec du céleri-branche cru, ou parfumer une sauce pour des légumes, un pan-bagnat ou même une viande grillée. Plus à l’ouest, autour de l’étang de Berre, un garum similaire et encore plus confidentiel joue presque la même musique, mais c’est une autre histoire.

[1] René Redzepi et David Zilber, Le Guide de la fermentation du Noma, Le Chêne, 2018.

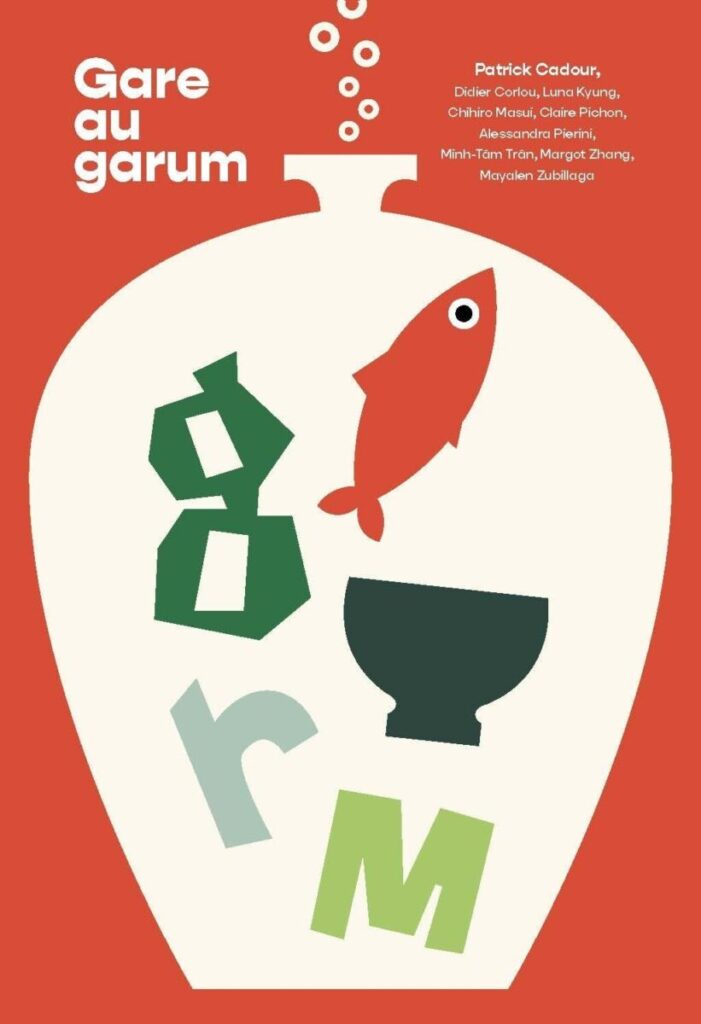

[2] Voir le l’ouvrage collectif Gare au garum paru en 2024 aux Éditions de l’Épure, un tour du monde des sauces de poisson en récits et en recettes.

[3] Maguelonne Toussaint-Samat, La Cuisine rustique. Provence, Robert Morel, 1970.

[4] Apollon Caillat, 150 manières d'accommoder les sardines, 1898.

[5] Garum et Pissalat. De la pêche à la table. Mémoires d’une tradition, catalogue d’exposition du musée d’Archéologie d’Antibes, Antibes, Editions Snoeck/Direction de la ville d’Antibes, 2007.

Mayalen Zubillaga, auteur culinaire, a grandi sur les rives de l’étang de Berre entourée de fèves, de muges et d’effluves pétrochimiques. Tombée dans une marmite de boulettes quand elle était petite, elle cuisine et écrit tous azimuts, explorant à la fois le pan-bagnat, les anchois en salaison et la magie œcuménique du pois chiche.