En 2025, le Maroc est rentré dans sa 7e année de sécheresse consécutive. Le pays, semi-aride, continue pourtant de se baser sur une agriculture d’exportation, très consommatrice en eau, malgré les alertes de plusieurs scientifiques. Et mise avant tout sur le dessalement et les transferts d’eau pour assurer ses besoins hydriques essentiels.

« Agriculture et monde rural : l’eau au cœur du développement durable ». C’était le thème cette année de la 17e édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) qui se tenait à Meknès fin avril. Et pour cause : le pays méditerranéen est entré en janvier dans sa 7e année de sécheresse consécutive, et début juin, les quelques 152 barrages nationaux affichaient un taux de remplissage de 39,2% (contre quelque 75% à l’été 2015, à titre de comparaison).

L’agriculture, au centre d’une situation hydrique nationale difficile

Depuis plusieurs années, différents organismes sonnent l’alarme. Selon l’Institut royal des Études stratégiques , la répartition en eau destinée à la population est passée de 2 560m3 par an et par personne en 1960, à 620 m3 annuels par personne en 2019. L’an dernier, plusieurs villes ont enregistré des restrictions voire des coupures d’eau visant à rationaliser la ressource, notamment Casablanca, capitale économique du pays. En cause : l’augmentation des températures, mais aussi les choix faits dans l’attribution des ressources hydriques. Aujourd’hui, le secteur agricole au Maroc représente 87% de la demande en eau nationale. Le pays a en effet pris de plus en plus de place dans le marché agricole mondial, notamment en Europe ces dernières années, exportant pastèques, avocats, tomates et petits fruits rouges, autant de cultures considérées comme hautement consommatrices en eau. Et la tendance devrait aller en augmentant. Le Plan national de l’eau estime les besoins hydriques du Maroc à 18,6 milliards de m3 par an d’ici 2050, dont 16 milliards pour la seule irrigation (le reste est destiné à l’eau potable, l’industrie et le tourisme).

Des politiques basées sur la hausse de l’approvisionnement en eau

Dans ce contexte, le Royaume mise sur l’augmentation de ses sources d’approvisionnement en eau. L’un des axes majeurs est la construction d’usines de dessalement, pour assurer, d’ici 2030, au moins la moitié des besoins en eau potable de la population, chiffre avancé par le roi Mohammed VI lors de son discours du trône l’été dernier. Le traitement des eaux usées est lui aussi un des axes de développement en cours, avec l’objectif de passer de 40 millions à 100 millions de m3 d’eau usée traitée d’ici 2027, et accompagner ainsi la croissance de l’arboriculture.

Enfin, le Maroc mise sur la construction de nouveaux barrages et les transferts d’eau, pour déplacer les surplus des bassins les plus remplis vers ceux les plus en difficulté. Selon le Plan national de l’eau (PNEAPI 2020-2027), le lancement de trois « autoroutes de l’eau » est prévu d’ici la fin de la décennie. La première, démarrée en septembre 2023, permet déjà de relier le bassin du Sebbou, dans le nord, à celui du Bouregreg, qui alimente Rabat et Casablanca, et devrait également atteindre celui de l’Oum Er-Rabia, plus au sud.

Autant de solutions technologiques qui permettent de répondre à un besoin immédiat — l’utilisation de l’eau dessalée pour alimenter les villes n’est, par exemple, plus une option, mais une nécessité — mais dont les effets demeurent incertains pour soutenir la politique agricole actuelle. Le coût de l’eau dessalée laisse craindre que son utilisation ne soit rentable que pour la culture d’exportation. Et les transferts d’eau, eux, ne prennent pas en compte les inégalités spatiales dans l’accès à l’eau : certaines zones rurales, même riches en eau, souffrent paradoxalement de stress hydrique. C’est le cas des provinces de Taounate et de Sefrou, situées dans des zones abondantes en eau, mais où les coupures en ville sont récurrentes, en raison de la baisse des nappes phréatiques causée par les puits illégaux destinés à irriguer, et par la pollution des carrières de sable environnantes.

Eau de pluie et exode rural

Aujourd’hui, plusieurs agronomes et chercheurs en hydrologie appellent à une réévaluation des allocations en eau dans l’agriculture, et à une priorité à l’utilisation de l’eau pluviale et les cultures dites « bour », c’est-à-dire qui ne nécessitent pas d’irrigation. En jeu, la souveraineté alimentaire nationale, mais aussi la préservation des emplois ruraux : en 2023, le Haut-commissariat au plan, institut national de statistiques, estimait à 152 000 le nombre de personnes quittant annuellement les campagnes pour les villes.

Autant de signaux d’alerte qui n’ont pas vraiment été relayés au SIAM cette année encore. Les différents panels ont dressé les difficultés liées à l’eau de chaque secteur agricole, sans pour autant évoquer la responsabilité des politiques nationales dans la pression intensive sur les ressources hydriques. Le pôle agrodigital, dernier arrivé sur le salon l’an dernier a lui, en revanche, donné à voir fermes et tracteurs connectés, drones et cultures hydroponiques comme futur très prochain et potentiel de l’agriculture marocaine.

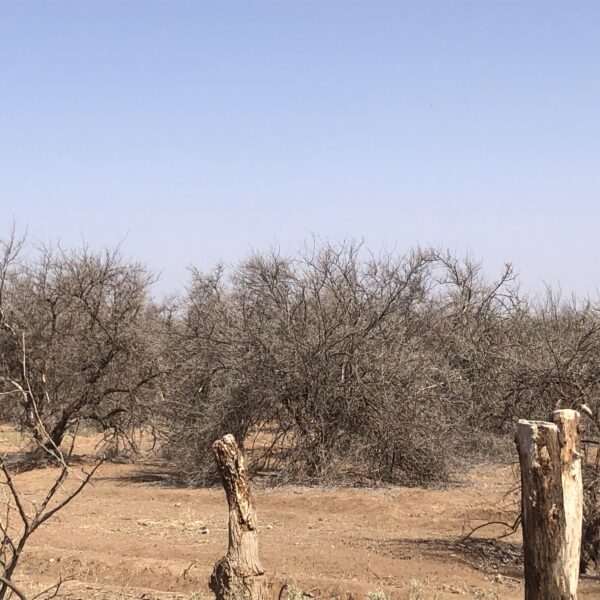

Photo de Une : Oliviers brûlés après 6 ans de sécheresse, dans la région de Béni Mellal, juillet 2024 (bassin de l'Oum Er-Rabia) © Adèle Arusi