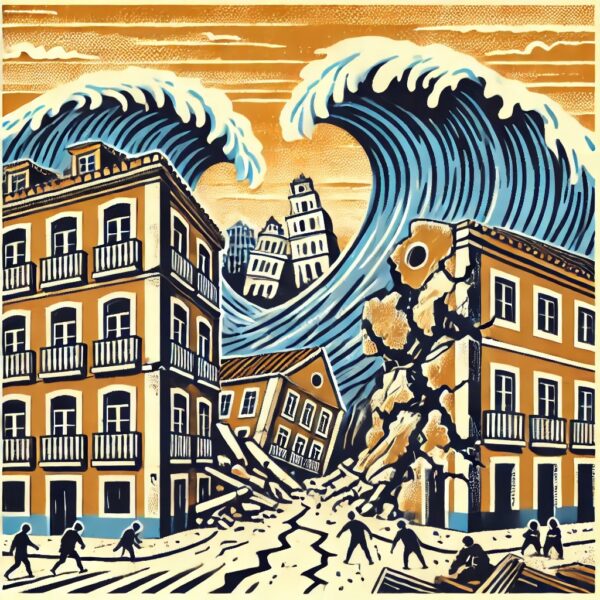

Il bacino del Mediterraneo è una zona molto popolata ed è anche una delle principali destinazioni turistiche mondiali. Tuttavia, è anche una zona in cui i rischi di catastrofi naturali sono onnipresenti: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e ondate di calore...

Questa problematica è oggetto di un dialogo tra Bernard Mossé, responsabile scientifico di NEEDE Méditerranée, e Ante Ivcevic, esperto di gestione dei rischi naturali.

# 1 – Non ci sono rischi senza esposizione ai rischi

Bernard Mossé : Posso presentarmi e presentare i miei lavori di ricerca?

Ante Ivcevic: Sono un ricercatore post-dottorato in geografia presso l’Università di Aix-Marseille. Sono affiliato al Centro PAP/RAC a Split in Croazia che partecipa a numerose azioni nel Mediterraneo principalmente sulla gestione delle zone costiere, nell’ambito del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. Attualmente, sto lavorando sul progetto Proteus presso il laboratorio MESOPHOLIS. Si tratta di un progetto che si occupa della gestione dei rischi nel Mediterraneo e in particolare nelle zone costiere. Studio in particolare la pianificazione marittima e la gestione delle aree marine protette. Questo progetto è coordinato da Sylvie Mazzella, ricercatrice in sociologia.

Bernard : Potreste fornirci una tipologia dei rischi di catastrofi nel Mediterraneo?

Ante : Prima di tutto, è importante precisare che non si può parlare di rischi senza menzionare l’esposizione ai rischi e quindi la vulnerabilità delle popolazioni.

La componente naturale è la base dell’analisi. E il Mediterraneo racchiude molte componenti: ad esempio, la componente tellurica è molto importante con rischi sismici ed eruzioni vulcaniche. Vi è anche la componente climatica, con in particolare rischi di inondazioni. A causa del cambiamento climatico, stiamo assistendo a una crescita della frequenza e del volume delle precipitazioni, degli estremi. Non bisogna dimenticare che ci troviamo in una zona subtropicale con un cambiamento che riduce o sposta le nostre quattro stagioni.

Ma voglio tornare subito sul fatto che quando si verifica un evento tragico, una catastrofe, la sua dimensione dipende da noi: quando ci sono un gran numero di morti, ad esempio con le forti piogge che abbiamo visto in Bulgaria, Grecia e Libia, è fortemente aggravato dall’azione degli uomini: le cattive costruzioni o la cattiva gestione delle dighe… Quindi, sì, ci troviamo in una zona con molti rischi, ma soprattutto a causa di ciò che abbiamo fatto, o di ciò che non abbiamo fatto.

Bernard: È una costante delle tue ricerche studiare la gestione dei rischi come interfaccia tra i parametri naturali e le risposte della società.

Ante : Sì. Quando ero nella mia tesi, ho partecipato a un Congresso mondiale sulla Resilienza nel 2018, a Marsiglia. Un ricercatore di un’università londinese è intervenuto per sottolineare i rischi geologici o geomorfologici, ma soprattutto per dichiarare che la principale causa di rischio era la corruzione: faceva riferimento al suo lavoro nel sud dell’Italia. Insisto su questo punto: se non prestiamo attenzione a fare le cose correttamente, avremo conseguenze gravemente aggravate su un terreno sismico: parlo delle nostre costruzioni, dei nostri edifici, delle nostre città, dei nostri ponti, delle nostre dighe… È il caso in particolare della Croazia: abbiamo avuto grandi terremoti, nel 2020 nella capitale Zagabria e dintorni. Fortunatamente, non abbiamo avuto molte vittime e feriti, ma le cattive costruzioni ne sono interamente responsabili. Devono essere rinnovate. È la stessa cosa in Europa, nel Medio Oriente o in Nord Africa dove la costruzione non è probabilmente aggiornata. È diverso in Giappone, ad esempio, dove la consapevolezza e la tecnologia consentono una migliore protezione.

Inoltre, non posso approfondire troppo questa dimensione sociologica perché non è il mio campo, ma ci sono delle immagini davvero impressionanti: quando si vede il livello di catastrofi in Turchia o in Libia, e si dice che non si poteva fare nulla… Certo che si poteva fare qualcosa, si possono fare molte cose: è una decisione politica sulla gestione del rischio! Sì, gli esseri umani sono responsabili, siamo responsabili di questa gestione. Non è la natura a gestire le costruzioni umane…

# 2 – Ci sono regioni a rischio multiplo…

Bernard: Le scienze cognitive hanno ampiamente studiato questo divario tra coscienza e comportamento, pensiero e azione, intenzione e azione. Ne riparleremo. Ma vorrei tornare su un punto. Si può dire che la tipologia dei rischi dipende ampiamente dalle regioni nel Mediterraneo? Hai ad esempio lavorato nel nord del Marocco che definisci come una regione multi-rischio. Ci sono zone molto più pericolose di altre?

Prima: Un giorno, un amministratore marocchino della regione di Tanger-Tétouan mi ha interpelato: “mi dite che da noi è una regione con molteplici rischi… ma da voi ci sono molti luoghi con rischi multipli…”. Effettivamente, per definire una regione a rischio multiplo bastano due o tre tipi di rischi, e sì, questo corrisponde a quasi tutta la regione del Mediterraneo.

Ora dipende da quale livello. Perché siamo davvero tra due placche tettoniche, Eurasiatica e Africana. Ci sono regioni, e quindi popolazioni, che sono molto più esposte: confrontiamo, ad esempio, la Sardegna e la Sicilia, su cui ho avuto l’opportunità di lavorare: penso che la Sicilia abbia molti più rischi rispetto alla Sardegna. Innanzitutto è molto più popolata e densamente popolata, con oltre 5 milioni di abitanti su meno di 26.000 km2, mentre la Sardegna ha meno di 2 milioni di abitanti per una superficie leggermente inferiore. Inoltre, la Sardegna fa parte di questo pezzo di terra più antico: i terremoti sono molto più deboli. Essendo la Sicilia più a sud, l’impatto del calore è anche più pronunciato.

Bernard: La differenza di latitudine è comunque abbastanza bassa…

Ante: Sì, ma la densità influisce anche sulle ondate di calore. Il fatto che un’area sia più densamente popolata e costruita aggrava il livello dei rischi.

Se parliamo della Croazia, abbiamo una catena montuosa, le Dinaridi: tutta questa parte della costa è molto esposta ai rischi sismici. Per quanto riguarda gli incendi, non abbiamo l’esperienza di altri paesi con latitudini simili come la Francia, l’Italia, la Spagna, o leggermente più a sud come il Portogallo e la Grecia. Non ho statistiche, ma credo che per questi ultimi due paesi, il rischio sia comunque più elevato. Gli incendi in Grecia infatti iniziano prima rispetto a noi in Croazia.

Quindi sì, sono contento che siamo più a nord, ma si vede chiaramente che anche l’Europa centrale e l’Europa del Nord stanno sperimentando il cambiamento. Riguardo all’ondata di caldo, alle ondate di calore, così come alle forti tempeste, nessuno può dire in questo mondo in evoluzione: sono al sicuro.

# 3 – Le catastrofi naturali non sono una novità, ma stanno aumentando pericolosamente

Bernard: Facendo un passo indietro nella storia. Non si potrebbe dire che le catastrofi naturali sono sempre esistite? Parlando delle grandi catastrofi storiche, come quelle di Pompei, o risalendo ancora più indietro con l’eruzione di Santorini che sarebbe legata al mito dell’Atlantide? Non si potrebbe dire, in un certo senso, che è una costante?

Ante: Penso di sì, hanno sempre esistito. Abbiamo nella memoria storica i casi che hai menzionato. Ma, ad esempio, nel 1755, quando Lisbona fu completamente distrutta da un terremoto, uno tsunami e dall’incendio mostruoso che ne seguì, sai cosa ha amplificato la catastrofe: erano le candele nelle case, nelle chiese, era il 1 novembre, il giorno di Ognissanti…! Prima c’è un evento naturale, come in quel caso, il terremoto, e poi c’è l’imprevidenza e l’ignoranza delle persone. Cosa è uno tsunami? Alcuni hanno visto l’enorme massa d’acqua ritirarsi, si sono avvicinati al mare per vederla e sono stati portati via…

Una catastrofe è sempre una combinazione tra natura e uomini. Ma se gli eventi naturali sono sempre presenti, oggi sono molto più gravi di prima. Questo è il caso delle tempeste ovviamente ed è particolarmente vero nelle zone costiere, al confine tra terra e mare, con sovrappopolazione e sovrastrutture, ma anche sulle rive dei fiumi che sono eccessivamente artificializzate…

Quindi sì, sono d’accordo con te, avevamo già tutto questo prima, ma abbiamo notevolmente peggiorato la situazione con il nostro comportamento e le nostre attività.

La consapevolezza dei rischi non è naturale: deve essere lavorata

Bernard: Ovviamente non intendo assolvere i politici dalle loro responsabilità, ma la consapevolezza dell’aggravarsi delle catastrofi naturali dovute al cambiamento climatico è relativamente recente. Molti di questi edifici sono stati costruiti negli anni ’60-’70, quando questa conoscenza non era così acuta. Quindi c’è la questione della consapevolezza su cui tu insisti molto nei tuoi lavori e c’è anche la capacità dei scienziati di trasmettere i loro risultati alle popolazioni.

Ante: La questione della coscienza è importante, ma non è centrale. Ad esempio, durante il mio progetto di ricerca presso l’Università VUB di Bruxelles, il mio campo di studio era Catania, in Sicilia; stavo conducendo interviste con tre gruppi di popolazione: gli scienziati, gli amministratori e la società civile. Ho notato che tutti erano consapevoli che la città si trova in una zona sismica e vulcanica, ed è ovviamente correlato. Conoscono la storia di Catania, che ha sofferto molto per i terremoti, in particolare nel 1693, e che la città vicina di Messina è stata distrutta nel 1908. Ma, come hai menzionato, a causa degli edifici costruiti durante il grande boom economico degli anni ’60 e ’70, quando guardi questi edifici oggi e sai che un terremoto potrebbe verificarsi ogni giorno, ovviamente mi spaventa…

Parlando con i miei interlocutori, anche con gli scienziati, insistevano sull’aspetto economico. Anticipare, rinnovare, ricostruire comporta costi troppo elevati. Ancora più grave: una ricercatrice, urbanista, che aveva partecipato a un progetto di costruzione civile della propria casa, spiegava di aver investito molto in un progetto “tip top”, tranne che per il rischio sismico, perché costa troppo denaro.

Ma guardiamo anche con una prospettiva più ampia: c’è un’enfasi economica in Europa, ma potrebbe essere molto più difficile investire in Medio Oriente o in Africa del Nord.

Sì, sono assolutamente d’accordo sulla questione della coscienza. Tuttavia, a volte le persone sono consapevoli, ma pensano che non avrà un impatto così significativo sulla loro vita. Puoi essere informato su un argomento senza sentirlo profondamente.

Quando ho avvertito il terremoto nel 2020, il fatto di aver studiato sismologia e geofisica non mi è stato d’aiuto. La mia reazione era così irrazionale nel vedere la strada con l’onda che passava, l’onda sismica. È un’esperienza insostituibile. Una cosa è sapere, avere quella conoscenza, anche tecnica o scientifica, un’altra cosa è incorporare quella conoscenza e reagire o addirittura anticipare. Ad esempio, in Croazia, credo che siamo molto consape

# 4 – L’informazione non è sufficiente: è necessario coinvolgere le popolazioni nel processo decisionale

Bernard: Torno alla domanda fondamentale che è al centro dei tuoi lavori, l’informazione delle popolazioni e la prevenzione. Hai già affrontato questo argomento: le persone sono sempre più consapevoli dei rischi, delle catastrofi e dell’adattamento necessario al cambiamento climatico e alla transizione in generale. Ma è evidente che questa consapevolezza, attraverso una diffusione sempre più ampia delle informazioni, non è sufficiente a superare gli ostacoli al cambiamento di comportamento. Secondo te, cosa bisogna fare, oltre alle campagne informative, affinché le popolazioni possano cambiare comportamento?

Ante: Grazie mille per questa domanda. È molto interessante e importante, e non affatto semplice. Credo che molti leader di ciascun paese stiano cercando modi per comunicare e convincere le persone ad agire e ad accettare di adattarsi nell’interesse di tutta la società. Ma è difficile. La fiducia è la chiave: quella delle popolazioni nei confronti degli scienziati e dei leader, ma anche la fiducia di questi ultimi nella popolazione. Quando i leader e gli scienziati si rivolgono alla popolazione, deve essere una relazione reciproca, un vero “scambio”, nel senso che bisogna meno fornire soluzioni e dare ordini che capire insieme dove sono gli ostacoli all’adattamento e proporre i passi avanti.

Gli ostacoli non sono sempre di natura economica: ho trascorso sette mesi negli Stati Uniti, a Boston nel Massachusetts, uno stato molto ricco. Lì, come ovunque negli Stati Uniti, come ben sapete, c’è un grande problema di fiducia verso gli scienziati. E il dibattito sul cambiamento climatico è politicamente molto polarizzato e quindi bloccato.

Ho paura che questo movimento sociale negativo possa influenzare i dibattiti pubblici qui in Europa…

Si potrebbe anche invocare il periodo di crisi del COVID perché la comunicazione non è stata affatto buona: i politici, in generale, hanno messo in primo piano le migliori informazioni possibili degli scienziati per giustificare le misure adottate. Ma ci sono popolazioni che non erano in grado di seguirle; in particolare le persone più vulnerabili.

Ad esempio, a nord del Marocco, dove attualmente sto lavorando alla pianificazione costiera, molte persone il cui lavoro era legato al turismo hanno perso il loro impiego durante il COVID perché le frontiere sono state chiuse, come in molti paesi. Sono state soprattutto le donne, già economicamente più vulnerabili, a essere state maggiormente colpite…

Quindi, non so se tutto ciò fosse pianificato dai dirigenti, ma avrebbe senza dubbio potuto essere evitato se si fosse consultata in qualche modo la popolazione locale.

Ora torno alla gestione dei rischi naturali e al legame con gli abitanti: penso che sia davvero indispensabile. Da un lato, non possiamo avere le risorse e il tempo per lavorare con tutti, con milioni di persone; ma possiamo collaborare con le associazioni di cittadini, contando così su una maggiore sensibilizzazione della popolazione. È importante perché gli scienziati trasmettono i risultati delle loro ricerche ma i decisori devono considerare anche altre questioni. A volte gli scienziati non capiscono perché l’adattamento ai cambiamenti climatici non avvenga più rapidamente. Ma ci sono questioni sociali ed economiche che sono molto importanti per le popolazioni, in particolare per le popolazioni vulnerabili; perché, ovviamente, non è la stessa cosa per i ricchi e per i poveri adattarsi. Oggi stiamo lavorando di più su concetti come “giustizia climatica” e “giustizia ambientale”.

#5 – La consapevolezza dei pericoli dipende dalla fiducia nel discorso scientifico e politico

Bernard : Torno sui freni al cambiamento di comportamento. Molti di essi sono stati identificati in particolare dalle scienze cognitive e i ricercatori hanno evidenziato ciò che hanno chiamato “il triangolo dell’inazione” – l’idea che un individuo cambi solo se gli altri cambiano anche. Ad esempio, le imprese dicono di adattarsi solo se i politici avviano esse stesse il movimento e se i consumatori cambiano le loro abitudini di consumo; i cittadini non si muovono se i politici non li incoraggiano e i politici dichiarano di dipendere dalle imprese ecc… C’è una sorta di circolo vizioso che induce inerzia. Avete lavorato su soluzioni per affrontare questo ostacolo?

Ante: Personalmente, no, sarei davvero felice se nei dibattiti elettorali i politici prendessero veramente in considerazione queste questioni in modo che le popolazioni possano poi farne propri. Tra le domande che abbiamo posto ai nostri futuri primi ministri o presidenti, ci sono due domande che riguardano l’adattamento ai cambiamenti climatici e la transizione energetica. Questo è davvero importante. Questo riguarda l’intero discorso e mi piacerebbe davvero che i dibattiti rimanessero al di fuori dell’opposizione destra/sinistra, perché si tratta di confrontarsi con una realtà ben presente che va oltre questi divari. Dobbiamo cercare, con le diverse opzioni politiche, la migliore soluzione e smettere di dibattere se esiste o meno. Perché è qui…

Qual è la migliore soluzione? Non lo so, dipende dalle società, dai contesti, dalle loro capacità, ma è necessario lavorare insieme alle soluzioni concrete e non alle cause profonde, filosofiche. Dobbiamo essere molto più concentrati sulle soluzioni e probabilmente a livello delle piccole comunità che possono apportare molto e permettere di combattere localmente l’inerzia mettendo allo stesso tavolo i decisori locali, i cittadini e le imprese che sono anche impegnate nella ricerca di soluzioni per la transizione, l’adattamento. È a queste scale locali, o regionali, che cerchiamo di contribuire come ricercatori.

Bernard: Mi sembra che tu abbia affrontato anche nella tua ricerca la questione della responsabilità degli scienziati stessi. È evidente, ad esempio, che le informazioni diffuse dall’IPCC non hanno l’impatto desiderato. Forse il problema riguarda le competenze di comunicazione scientifica che promuoviamo anche nella nostra associazione e con la Cattedra UNESCO che sosteniamo con l’Università di Aix-Marseille. Senza dubbio, proporre soluzioni, come dici, è necessario ma non è sufficiente. Forse c’è bisogno di una narrazione condivisa, di un racconto comune delle realtà e delle soluzioni.

Ante: La responsabilità scientifica è particolarmente importante nelle società come la nostra, dove la scienza è in gran parte un bene pubblico. I ricercatori sono, in generale, dipendenti pubblici pagati con le tasse, quindi dalla popolazione, e dobbiamo avere questo senso del dovere di restituire qualcosa alla società. Sono completamente d’accordo: abbiamo questa responsabilità. Ma d’altra parte, ci sono diversi profili di scienziati: alcuni si dedicano alla ricerca pura, altri sono più competenti nella formazione o addirittura nella sensibilizzazione e nell’educazione dei giovani, altri ancora nella ricerca collettiva… Dobbiamo innanzitutto capire che ci sono diversi modi di contribuire. Personalmente, penso di essere molto competente nella gestione delle discussioni, dei tavoli rotondi. Quando ho iniziato a lavorare, dopo la mia tesi, per il Programma d’azione prioritario (PAP/RAC) a Split, non sapevo cosa significasse “gestire una discussione a tavola rotonda”. Ho pensato: c’è una persona che pone la domanda e la gente risponde. È molto di più di così e si collega a ciò che hai detto sulla divulgazione scientifica e sul “racconto condiviso”. Piano piano, scopro che mi piace, che mi piacerebbe impegnarmi un po’ di più in questa dimensione.

Sono totalmente d’accordo, ci sono diversi modi in cui i ricercatori possono contribuire e sarebbe davvero triste se rimanessimo solo nella nostra procedura: analisi, produzione… Poiché la produzione scientifica è molto importante e utile, è la base, ma non è sufficiente. È come ad esempio un buon pezzo di carne che è preparato perfettamente, ma nessuno fa nulla con esso e finisce per marcire…

Bernard: Forse c’è anche nel pubblico una mancanza di conoscenza di cosa sia il metodo scientifico, del suo rapporto con la verità. Hai parlato del periodo del Covid, ad esempio. Ma si potrebbero citare molti altri esempi in cui le popolazioni hanno perso fiducia nella scienza perché non conoscono il metodo scientifico, la sua temporalità, la sua costante ricerca di una verità evolutiva che si costruisce nel tempo. Forse potresti dire qualcosa riguardo alla conoscenza delle catastrofi naturali e alla sua evoluzione?

Ante: Ci sono sempre nuove conoscenze. Spero che siamo in grado di capire che non siamo perfetti e che dobbiamo imparare dagli altri. Spesso i ricercatori si presentano come sapienti, “so tutto della mia disciplina e non ho niente da imparare… Sono qui per rivelare la mia conoscenza”. E questo è veramente falso. Rispetto alle grandi questioni sociali, come l’adattamento che non è una questione secondaria, intendo dire che non è solo una questione tecnica da risolvere, con una difesa perfetta che fermerebbe tutti i rischi: è un cambiamento che coinvolge davvero tutta la società. E i ricercatori rappresentano forse l’1, il 2 o il 5% di questa società, non il 50%. Quindi, siamo solo una parte di un sistema abbastanza complesso. Come hai detto bene, bisogna trovare soluzioni a livello accademico e poi sottoporle ai cittadini per scegliere e decidere insieme. Una soluzione che non è accettata dalla maggioranza ha poche possibilità di successo.

Ma gli scienziati devono essere chiari nel fornire informazioni alle popolazioni: non solo fornire i numeri, ma anche spiegare come si è arrivati a essi, quale è la loro probabilità, quali sono le variazioni e i margini di errore. E dire che, forse, tra cinque anni, le conoscenze saranno migliorate e ci saranno nuove proposte…

Quindi, non penso che gli scienziati abbiano tutti i poteri né tutta la responsabilità. Durante il COVID, nessuno pensava al cambiamento climatico. E ora abbiamo l’inflazione, le guerre… È un problema.

Dobbiamo capire e far capire che siamo solo una parte di un sistema complesso e che dobbiamo lavorare insieme per trovare le soluzioni.

# 6 – La ricerca pubblica sembra essere la più affidabile

Bernard: Parlando del mondo accademico, mi sembra che tu abbia menzionato una distinzione tra i ricercatori finanziati dalla politica pubblica che sarebbero più consapevoli del bene comune. Faresti una distinzione tra la ricerca continentale e quella anglo-sassone, americana?

Ante: Questo è il mio punto di vista, infatti. In generale, apprezzo molto di più un’informazione prodotta da un centro nazionale di ricerca, ad esempio, se si parla dell’Europa, piuttosto che un’informazione prodotta dagli esperti finanziati da un’azienda privata. Ma ciò non significa necessariamente che non abbiano prodotto un’informazione valida. Significa solo che io, personalmente, ho più fiducia in un centro nazionale di ricerca… sostengo questo modello europeo di finanziamento della ricerca pubblica. È indispensabile e purtroppo viene sempre meno finanziato. È comunque molto importante ed è, credo, la nostra forza, rispetto agli Stati Uniti.

Bernard: Pensate che sia una delle ragioni della mancanza di fiducia?

Ante: Io ci credo, e mi piacerebbe davvero che non seguiamo gli Americani in questo campo. C’è molto da imparare da loro nella ricerca di soluzioni, ma non la privatizzazione della ricerca… Ma questa è la mia opinione. Forse ci sono persone favorevoli a questa prospettiva.

Bernard: Penso che siamo d’accordo su questo punto. Vorrei tornare su ciò che hai detto due volte sull’ostacolo economico: mi sembra che alcune soluzioni non vengano adottate non perché sono costose ma perché sono costose a breve termine… In altre parole, ciò che ostacola non è la questione economica, ma la visione a breve termine. A lungo termine, alcune costruzioni che tengono conto del rischio sismico, ad esempio, sarebbero ampiamente redditizie, e non solo in termini di costo umano.

Ante : La visione è importante perché ci aiuta a organizzare le nostre attività. Questa visione può essere sconvolta da uno stato di emergenza. Tuttavia, nuovi elementi possono modificare la nostra visione. Ma la direzione deve essere chiara, perché se non abbiamo la visione, ogni evento mediatico sconvolgerà la nostra azione.

Ad esempio, oggi l’urgenza della guerra non ha nulla a che fare con l’adattamento ai cambiamenti climatici. Non possiamo dimenticare che dobbiamo continuare il nostro lavoro di adattamento. Credo che i centri di ricerca pubblici abbiano questa visione e questo approccio alle diverse scale temporali, corte e lunghe. È per questo motivo che ritorno su questo punto, è necessario sostenere la ricerca pubblica.

# 7 - L'efficacia del lavoro nella lotta contro i rischi spesso si manifesta dopo la catastrofe

Bernard: Vorrei concludere con una domanda, diciamo in un certo senso, più positiva...:Ho lavorato sui crimini di massa e sul processo genocidaio. E spesso ci si imbatte in questa constatazione che purtroppo è necessario che ci siano catastrofi affinché le coscienze si risveglino e le mentalità cambino. Hai degli esempi di catastrofi che hanno permesso di cambiare le mentalità, far progredire le cose e forse anche consentire una visione a più lungo termine. Le catastrofi naturali possono essere, paradossalmente, come dire, una fonte di speranza?

Ante: Sì, un ottimo esempio è il terremoto e lo tsunami del 2004 nell'Oceano Indiano che ha colpito l'Indonesia, Sumatra, lo Sri Lanka, il sud dell'India e l'ovest della Thailandia. Più di 250.000 persone sono morte o scomparse... È successo il 26 dicembre 2004. È a quel momento che ho deciso, all'età di 16 anni, di studiare la geofisica e sono davvero legato a questo evento, perché non riuscivo a capire come fosse possibile in società che non stavano vivendo per la prima volta un terremoto. Come mai nessuno sapeva che non si doveva andare lì a cercare conchiglie...? È un esempio tragico, ma alla fine dopo quell'evento, i paesi si sono uniti in una rete di prevenzione. E oggi esiste il sistema di allarme precoce, un sistema di previsione e anticipazione. È un sistema che funziona molto bene. Adesso, se c'è un forte terremoto nell'oceano, i paesi potenzialmente coinvolti vengono subito informati. Il 2004 ha reso possibile tutto ciò... Ci sono sicuramente altri esempi che non mi vengono in mente, ma questo, ci sono emotivamente legato.

Bernard: Posso darti forse un esempio che proviene dal mio colloquio con il biologo Karl Matthias Wantzen, esperto dei fiumi: la catastrofe ecologica della fabbrica Sandoz nel 1986 in Svizzera, a seguito di un incendio che ha inquinato il Reno su tutto il bacino idrografico a valle, fino al mare. Le regioni coinvolte hanno messo in atto misure per evitare una nuova catastrofe di questo tipo. Effettive fino ad oggi...

Ante: Sì. Si possono notare dei progressi nell'urbanizzazione delle rive dei fiumi. Possiamo dire che anche la gestione della pianificazione costiera sta avanzando: stiamo sviluppando piani costieri all'interno del Programma d'azione prioritaria a Split, incrociando le pratiche della Francia e dell'Italia. Personalmente, sono coinvolto nello sviluppo di un piano simile in Marocco. E lì, i paesi che hanno ratificato la Convenzione di Barcellona (nel 1976), con il protocollo per la gestione integrata delle zone costiere, sono incoraggiati a stabilire un ritiro di 100 metri dalle coste per lasciare spazio a queste fluttuazioni e non danneggiare le infrastrutture e i beni. È un esempio che dimostra che è davvero possibile sulle coste del Mediterraneo; è vero che non siamo stati molto attenti negli ultimi cento anni, quando abbiamo costruito il primo lungomare.

Bernard: Quindi, per usare le sue parole, c'è una questione di coraggio...

Ante: Sì, torniamo ai decisori, perché contiamo anche su di loro. Abbiamo le informazioni, la legge è lì, ma è necessario avere il coraggio di farla rispettare.

Bibliografia

Ante Ivcevic, esperto nella gestione dei rischi nelle zone costiere, è un dottorando in geografia presso l’Università di Aix-Marseille. È affiliato al Centro PAP/RAC a Split in Croazia nell’ambito del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. Attualmente lavora sul progetto Proteus presso il laboratorio MESOPHOLIS dell’Università di Aix-Marseille, sulla gestione dei rischi nel Mediterraneo, sotto la direzione di Sylvie Mazzella, ricercatrice in sociologia.

Bernard Mossé Storico, responsabile della Ricerca, dell’Istruzione e della Formazione dell’associazione NEEDE Mediterraneo. Membro del Consiglio scientifico della Fondazione del Campo dei Mille – Memoria ed Educazione, per la quale è stato responsabile scientifico e coordinatore della Cattedra UNESCO “Educazione alla cittadinanza, scienze umane e convergenza delle memorie” (Università di Aix-Marseille / Campo dei Mille).

Da questa conversazione, l'IA ha generato un flusso di illustrazioni. Stefan Muntaner l'ha alimentata con i dati editoriali e ha guidato la dimensione estetica. Ogni illustrazione diventa così un'opera d'arte unica attraverso un NFT.

Per andare oltre