Il Mediterraneo è uno spazio rappresentativo delle migrazioni nel mondo. Questo argomento, mediatico e politicizzato, è oggetto di semplificazioni e luoghi comuni proprio nel momento in cui, da circa trent'anni, diventa sempre più complesso e diversificato.

Si trova al centro di questo dialogo tra Bernard Mossé, responsabile scientifico di NEEDE Mediterraneo, e Andrea Calabretta, sociologo esperto di migrazioni nel mondo, nel Mediterraneo e in Italia in particolare. Per capire meglio questa problematica complessa.

Da seguire per cinque settimane.

#1 Il mondo in cui viviamo è stato costruito dalle migrazioni

Bernard Mossé: Caro Andrea, ti va di presentarti?

Andrea Calabretta : Sono un ricercatore in scienze sociali presso l'Università di Padova in Italia, dove ho condotto la mia ricerca di dottorato. Ho lavorato sulle relazioni transnazionali, in particolare sulla comunità tunisina in Italia, e in particolare su quella che vive a Modena, nel nord Italia, e a Ragusa, in Sicilia. Essa mantiene relazioni con il paese d'origine su diversi aspetti: economico, simbolico e identitario.

Dopo il dottorato, ho partecipato a un progetto di ricerca a Milano sulla condizione lavorativa di diverse comunità immigrate nella città. Attualmente, lavoro a Padova su un progetto di ricerca sulla seconda generazione in Italia: i figli della migrazione, in particolare di origine maghrebina, che stanno diventando adulti, spesso alla ricerca di lavoro. Mi occupo di come crescono in Italia, quali sono le loro condizioni di vita, il loro inserimento nel mondo del lavoro, le questioni abitative: come questi figli di migranti entrano nell'età adulta e vivono la loro partecipazione alla cittadinanza italiana.

Ho pubblicato lavori in inglese, francese e italiano su questi argomenti: la relazione con il paese d'origine e l'esclusione sociale dei migranti. Questi sono i due principali aspetti della mia ricerca al momento.

Bernard: Puoi darci un'idea generale sulle migrazioni nel mondo e sull'evoluzione della sociologia stessa rispetto alle migrazioni?

Andrea: Penso che sia importante partire da una constatazione: nella storia umana, c'è una evidente continuità dei fenomeni migratori. È importante sottolinearlo perché ci consente, soprattutto a noi ricercatori, di allontanarci un po' dalla pressione dell'attualità: come dice il sociologo Norbert Elias, questa pressione ci fa perdere di vista a volte la visione generale.

È importante capire che il mondo in cui viviamo è stato costruito dalle migrazioni. Io sono nato a Roma, la Città Eterna, che secondo la leggenda è stata fondata dai discendenti di Enea, un principe partito da Troia, in Anatolia: Enea è in un certo senso un richiedente d'asilo, se possiamo dirlo con i termini di oggi!

Bernard : Con sua moglie, suo figlio, i suoi amici e suo padre Anchise sulle spalle... !

Andrea: Esatto. La storia del mondo è segnata dalle migrazioni e da una certa costante di questo fenomeno. Per rimanere sul caso italiano e tornare all'epoca contemporanea, l'Italia è stata sconvolta dalle migrazioni: si stima che in un secolo, tra il 1876 e il 1988, 27 milioni di italiani siano emigrati all'estero: quasi la metà della popolazione dell'Italia di oggi. Sono numeri enormi che hanno cambiato l'orizzonte umano e sociale del paese. In un'epoca, il XIX secolo, in cui le società europee, americane e oceaniche venivano ridefinite dal movimento migratorio.

Questo per sottolineare le continuità e l'importanza dei fenomeni migratori. Ed è alla base dell'analisi: questi spostamenti di persone trasformano le società di origine così come le società di arrivo. È un fenomeno sociale ricorrente: ci sono autoctoni che si conoscono già, che hanno un certo potere sociale, e nuovi arrivati che mancano di risorse.

C'è anche la costante questione della temporalità della migrazione. È ciò che ci dice Georg Simmel: lo straniero è colui che rimane il giorno dopo. Non si può parlare di migrazione senza interessarsi alla temporalità di questi movimenti.

C'è anche la questione dello spazio. Non solo il movimento nello spazio geografico, ma anche il movimento nello spazio sociale e simbolico.

In queste grandi continuità, non è semplice determinare delle discontinuità. Ma nella storia recente, penso che si possa individuare un momento di discontinuità negli anni '90, perché è un momento in cui si assiste al crollo del modello comunista, a un rinnovamento politico nel mondo, a un nuovo immaginario che si crea, relativo alla comunicazione, ai mezzi di trasporto. C'è davvero ciò che l'antropologo indiano Arjun Appadurai considera in termini di nuovi "paesaggi", un insieme storico di diversi attori collettivi in mutamento: Stati-nazione, società transnazionali, comunità diasporiche, gruppi e movimenti subnazionali e persino più intimi come i villaggi, i quartieri e le famiglie, ciò che egli chiama gli ethnoscapes...

Questi nuovi immaginari sono attraversati da persone in mobilità: non solo migranti, ma anche altre figure (imprenditori, turisti, pellegrini, ecc.) che, nel loro movimento, interagiscono con altri movimenti, a volte antagonisti: movimenti finanziari, comunicativi, mediatici.

Si potrebbe pensare che a partire dagli anni '90, le caratteristiche tipiche della migrazione rimangono, ma si applicano e si realizzano in un contesto sociale diverso. Questo è ciò che viene definito in termini di "globalizzazione", anche se non è un termine che mi piace molto. Tuttavia, si potrebbe dire che le migrazioni sono coinvolte in una società globale molto più interconnessa e si inseriscono in un immaginario che si è spostato.

Bernard: Scusa, solo una parentesi; a cosa è dovuta questa reticenza nell'usare il termine di globalizzazione? È perché la globalizzazione comporta anche per te una regionalizzazione?

Andrea: La mia riluttanza è relativa al fatto che è un termine con una dimensione più politica che scientifica, come molti altri termini che vengono utilizzati in sociologia, e che uso io stesso, come integrazione, transnazionalismo... Il termine globalizzazione si è sviluppato, soprattutto negli anni '90, in una dimensione politica come sinonimo di un futuro molto positivo della società mondiale neoliberale.

Questo immaginario politico porta all'idea che vivremo in un mondo senza storia, come afferma Francis Fukuyama. E ovviamente, non è quello verso cui stiamo andando.

Quindi, rispetto a questi nuovi paesaggi che si sono sviluppati negli anni '90, penso che per caratterizzare il fenomeno migratorio attuale, si possa fare riferimento alle analisi del libro molto noto The age of migration degli sociologi S. Castles, H. De Haas e M. J. Miller (2005), che si possono riassumere con il concetto di complessificazione.

Il vero segreto per comprendere le attuali migrazioni è considerarle come un fenomeno complesso, molto più complesso di quanto si sia imparato a conoscere in precedenza.

Innanzi tutto la globalizzazione delle migrazioni. Sempre più paesi sono coinvolti nei flussi migratori internazionali. Regioni del mondo che erano risparmiate sono ora pienamente coinvolte nei movimenti umani generali e sono attori chiave sia come paesi di origine che come paesi di destinazione.

Una modifica nelle direzioni dei flussi migratori. I flussi Sud-Sud sono diventati maggioritari rispetto ai flussi Sud-Nord. Alcune regioni sono diventate nuovi poli migratori: ad esempio il Golfo Persico è diventata una nuova regione di arrivo.

Una differenziazione interna del fenomeno e delle sue motivazioni. Le categorie del passato non sono più valide: le persone in movimento non sono più solo lavoratori di fabbrica o appartenenti al ricongiungimento familiare, ma c'è una proliferazione di figure e percorsi. Le migrazioni di transito diventano più lunghe e più pesanti.

Una femminilizzazione della forza lavoro immigrata: questa sarà una questione centrale nei prossimi anni in Europa, specialmente con le nostre società invecchiate e il lavoro di cura che è principalmente femminile.

Queste tendenze sono in dialogo tra di loro.

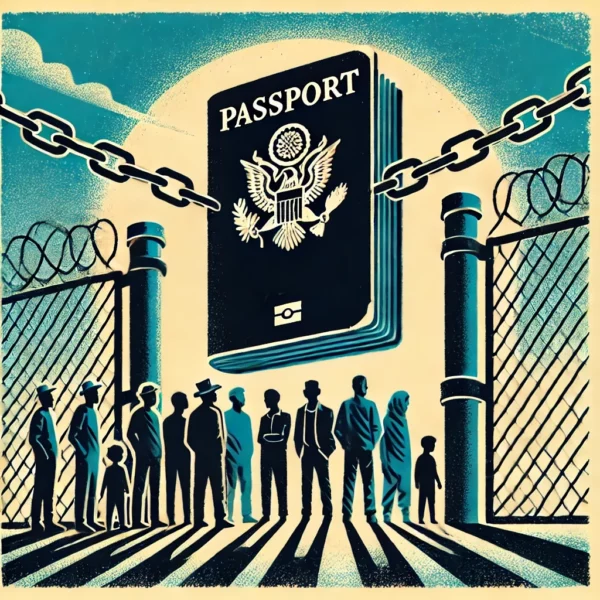

Finalmente, in mezzo a questi cambiamenti, la cosa più importante è la crescente politicizzazione del tema della migrazione. Ci sono state le elezioni europee lo scorso giugno: abbiamo visto che era praticamente impossibile condurre una campagna elettorale senza parlare delle migrazioni.

In questo senso, la complessificazione oggettiva dei movimenti migratori è strettamente legata alla loro politicizzazione e all'invocazione di un irrigidimento delle regole.

Dall'una parte, si cerca di chiudere le frontiere, dall'altra parte, si cercano di rendere le condizioni di vita dei migranti sempre più gravose. Di conseguenza, le rotte di transito diventano sempre più lunghe e sempre più difficili.

Paesi di emigrazione o transito diventano paesi di immigrazione perché le persone sono costrette a rimanere lì per anni. Questo è il caso, ad esempio, della Turchia.

È un po' questa l'immagine da tenere presente: un'immagine di complessificazione che si accompagna a una politicizzazione, ossia in questo caso a una criminalizzazione dei migranti, e non solo in Europa: è la stessa cosa un po' ovunque, come in America, tra gli Stati Uniti e il Messico.

Biografia

*Andrea CALABRETTA è un ricercatore postdoc presso l'Università di Padova (Italia), dove tiene corsi sulle metodologie di ricerca qualitativa in sociologia. Ha conseguito il dottorato nel 2023 con una tesi sulle relazioni transnazionali tra la comunità tunisina in Italia e il paese d'origine, basata sull'applicazione delle teorie di Pierre Bourdieu. Oltre alle relazioni con il contesto d'origine, ha lavorato sui processi di inclusione ed esclusione sociale che coinvolgono i migranti e i loro discendenti, i loro percorsi lavorativi nella società italiana e i processi di costruzione dell'identità dei migranti.

Bernard Mossé, storico, responsabile della Ricerca, dell'Istruzione, della Formazione dell'associazione NEEDE Mediterraneo. Membro del Consiglio scientifico della Fondazione del Campo dei Mille - Memoria ed Educazione, per la quale è stato responsabile scientifico e coordinatore della Cattedra UNESCO "Educazione alla cittadinanza, scienze umane e convergenza delle memorie" (Università di Aix-Marseille / Campo dei Mille).

Bibliografia Appadurai Arjun (2001), Dopo il colonialismo. Le conseguenze culturali della globalizzazione, Parigi: Payot.

Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc (1992), Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Parigi: Seuil.

Calabretta Andrea (2023), Accettare e combattere la stigmatizzazione. La difficile costruzione dell'identità sociale della comunità tunisina a Modena (Italia), Territoires contemporains, 19. http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Espaces-Territoires/Andrea_Calabretta.html

Calabretta Andrea (2024), Doubles absences, doubles présences. Le capital social comme clé de lecture de la transnationalité, In A. Calabretta (ed.), Mobilités et migrations trans-méditerranéennes. Un dialogue italo-français sur les mouvements dans et au-delà de la Méditerranée (p. 137-150). Padova: Padova University Press. https://www.padovauniversitypress.it/system/files/download-count/attachments/2024-03/9788869383960.pdf

Castles Stephen, De Haas Hein e Miller Mark J. (2005, ultima edizione 2020), L'età delle migrazioni. Movimenti della popolazione internazionale nel mondo moderno, New York: Guilford Press.

de Haas Hein (2024), "L'idea di grandi onde di migrazioni climatiche è molto improbabile", articolo su 'L'Express'. https://www.lexpress.fr/idees-et-debats/hein-de-haas-lidee-de-grandi-vague-di-migrazioni-climatiche-e-molto-improbabile-K3BQA6QEKRB2JCN4W47VTNCA2Y/

Elias Norbert (1987), Il Ritiro dei Sociologi nel Presente, Theory, Culture & Society, 4(2-3), 223-247. https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/026327687004002003

Elias Norbert, Scotson John L. (1965 [riedizione 1994]), Gli insider e gli outsider. Un'indagine sociologica sui problemi della comunità. Londra: Sage.

Fukuyama Francis (1989), “La fine della storia?” The National Interest, 16, 3–18. https://www.jstor.org/stable/24027184

Mezzadra Sandro, Neilson Brett (2013), Border as Method, Durham: Duke University Press. https://academic.oup.com/migration/article-abstract/4/2/273/2413380?login=false

Sayad Abdelmalek (1999a), La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré. Parigi: Editions du Seuil.

Sayad Abdelmalek (1999), Immigrazione e "pensiero di Stato". Atti della ricerca nelle scienze sociali, 129, 5-14. https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1999_num_129_1_3299 Simmel Georg (1908 [riedizione 2019]), L'étranger, Parigi.

Da questa conversazione, l'IA ha generato un flusso di illustrazioni. Stefan Muntaner l'ha alimentato con i dati editoriali e ha guidato la dimensione estetica. Ogni illustrazione diventa così un'opera d'arte unica attraverso un NFT.