Mentre le relazioni tra la Francia e l'Algeria rimangono segnate dai ricordi vividi del passato coloniale, rivedere il percorso di Atlan permette di riannodare una storia condivisa, fatta di esili, resistenze e trasmissioni artistiche. Con la storica Anissa Bouayed, ritorno sul destino di un pittore algerino rimasto troppo a lungo nell'ombra, nel cuore di una memoria ancora viva da entrambi i lati del Mediterraneo.

Di Anissa Bouayed

Partito da Costantina, attraversando il Mediterraneo per andare a studiare a Parigi all'inizio degli anni '30, il giovane Jean-Michel Atlan frequenta i poeti surrealisti e i militanti anticolonialisti. L'esilio non cancellerà le tracce del suo passato algerino, ma al contrario le esalterà, quando si dedica anima e corpo alla pittura dopo la prova del nazismo fino alla sua prematura scomparsa a Parigi nel 1960. Un artista il cui gesto, i segni e le forme hanno ispirato molti artisti contemporanei algerini.

Dalla poesia alla pittura

Mentre andava a studiare filosofia a Parigi, all'inizio degli anni '30, Atlan si ritrova proibito di insegnare, già dal 1940, a causa delle leggi anti-giudaiche emanate dal regime collaborazionista di Vichy. Impegnato nella Resistenza, deve la sua salvezza, dopo il suo arresto, solo alla simulazione di follia che lo conduce dalla prigione della Salute all'ospedale Sainte-Anne. Atlan si dedica sempre di più al disegno e alla pittura con i mezzi di fortuna che ha a disposizione in questo contesto. Il suo amico, il critico Michel Ragon, parla di « vocazione tardiva » e utilizza nello stesso testo la bella nozione di compimento per significare che la pittura è la sua espressione più autentica: « Da quando hai cominciato a compirti, scrive, cioè nel 1945[1] ».

Alla Liberazione, consapevole di essere un sopravvissuto e animato dall'urgenza di creare, pubblica la sua ultima raccolta di poesie, Le sang profond, espone, poi mette da parte le parole per conservare solo le arti visive. Questa rottura non è l'effacement del suo passato. Al contrario, scegliere di privilegiare le immagini, e più delle immagini, le visioni, lo legherà ancora più profondamente ai ricordi della sua storia algerina, alle impressioni inscritte nella sua memoria. La pittura di Atlan è anche un'arte della rimemorazione per far emergere nel presente dell'opera le immagini che hanno letteralmente dato forma, « informato » il suo immaginario, sin dalle « prime volte » dell'infanzia.

La danza del gesto

La sua maniera di riuscirci è di abbandonare la cerebralità a favore del gesto. Atlan utilizzava spesso la metafora della danza, vedendo se stesso come un ballerino di fronte alla sua tela, come se la investisse di tutto il suo corpo e di tutta la sua energia vitale. Nel immediato dopoguerra, questa pittura gestuale, emersa negli Stati Uniti, ma anche a Parigi, dice abbastanza della parte del corpo, delle esperienze attraversate e incorporate e privilegia « l'espressione spontanea del pittore[2] ». Atlan non è un pittore gestuale in più, ma uno dei primissimi. Michel Ragon, che ha conosciuto così bene Atlan, scrive nel 1960: « Si sa che la pittura gestuale sotto l'influenza estremo-orientale è oggi molto di moda. Ma avrei saputo che eri un pioniere di questa pittura gestuale, se non ci conoscessimo da così tanto tempo? In effetti, il tuo disegno del 1945 era ancora più calligrafico di quello del 1960.[3] » Precursor, ma anche per la sua storia, diverso dagli artisti europei adepti di una pittura gestuale, che si appropriano dall'esterno dei segni grafici delle culture extra-europee come ha fatto Georges Mathieu, per esempio, o come possono fare i suoi amici del gruppo CoBrA con cui ha esposto, in lotta contro i pesi della cultura occidentale che ostacolano, secondo loro, ogni creazione.

Atlan, sebbene rimarrà sempre aperto a tutte le culture, è già erede di un repertorio di forme e segni che reinvestirà a modo suo interrogando la loro modernità. In questo testo essenziale già citato, Michel Ragon rifuta le classificazioni che rinchiudono falsamente l'opera di Atlan, - Figurativo? - Astratto? - Espressionista? : « Questa Africa del Nord spiega tanto la tua pittura quanto queste scuole da cui in effetti non sei mai passato[4] ». Se alcuni osservatori lo videro solo come uno dei membri di questa École de Paris il cui cuore pulsante era l'astrazione lirica, altri furono più attenti alla sua singolarità e riconobbero nelle sue opere il substrato culturale che le nutriva. Il termine « barbaro », spesso utilizzato, con tutta la sua ambiguità, vuole senza dubbio rendere conto di questa presenza di segni e di tonalità violente il cui intreccio dà ritmo, vitalità e misteriosa tensione a ciascuna delle sue opere. Diffidando dalle assegnazioni etniche e/o geografiche instillate da questi termini che negano la parte creativa dell'artista, e al di là dell'idea di sintesi, si può parlare, riferendosi a Edouard Glissant, di « co-presenza » - eredità assunta di una cultura dominata e creazione singolare.

Atlan e la pittura algerina

La grande coerenza dell'opera pittorica di Atlan offre ai nostri sguardi un'impronta algerina sempre palpitante. Nel suo linguaggio pittorico, Atlan libera i segni da ogni significato preciso, li dispiega in grandi arabeschi neri facendoli diventare alberi, silhouette danzanti o totemiche. Questi segni che possono evocare la calligrafia araba, ebraica, il mondo berbero, Atlan li utilizza per il loro grande potenziale plastico, ma anche perché è erede di questi universi di forme. Si sente anche erede dei disegni stilizzati dell'arte rupestre e parietale di cui i preistorici hanno scoperto le tracce nel Tassili. Lontano dai cliché delle cartoline, lontano dalla pittura orientalista che disprezzava, le sue opere non sono descrittive. Atlan parla di « forme che mi hanno preso alle viscere (e fuori di ciò non c'è pittura) [5] ».

In quegli anni del dopoguerra e nel momento in cui iniziava la decolonizzazione, la pittura di Atlan ebbe una forte risonanza sugli artisti algerini di una nuova generazione che, come lui, si trovano a Parigi all'inizio degli anni '50 e cercano la loro strada nella modernità senza rinnegare la loro storia. Sebbene rifiuti ogni assegnazione identitaria, il pittore Abdallah Benanteur lo percepisce così: « Atlan è stato il primo nel contesto maghrebino a porre il problema non della nazionalità, ma delle radici.[6] ». L'artista Mohammed Khadda scrive qualche anno dopo, mentre è tornato ad Algeri al momento dell'Indipendenza: « Atlan il Costantiniano prematuramente scomparso è un pioniere della pittura algerina moderna. Tutta la sua opera dai ritmi barbarici non è che memoria delle gole del Rhummel e del nido d'aquila che è Costantina.[7] ». Denis Martinez, uno dei fondatori ad Algeri nel 1967 del gruppo Aouchem che affermava con veemenza la volontà di riannodare con le arti popolari per rivitalizzare la creazione, vedeva Atlan come un precursore[8]. Oggi, se le sue opere non sono presenti nei musei algerini, gli artisti algerini lo considerano ancora un pioniere che è riuscito, nel contesto della decolonizzazione, ad affermare la vitalità di un'estetica che attinge ai riferimenti della cultura algerina per iscriverla in un universo plurale.

[1]Jean Atlan, testi di M. Ragon e A.Verdet, p8 e 10, Ginevra, ed. René Kister, 1960.

[2]Vedi sul sito del Centro Pompidou MNAM il testo che presenta l'esposizione « Astrazioni gestuali », giugno-settembre 2008.

[3]Stesso testo di Michel Ragon, nota 1, p3.

[4]Idem, p 10.

[5]Stesso libro, lettera di Jean Atlan a Michel Ragon, p15.

[6]Djilali Kadid, Benanteur, impronte di un percorso, Parigi, ed. Myriam Solal, 1992, p 106.

[7]Mohammed Khadda, elementi per un'arte nuova, Algeri, UNAP, riedizione 1972, p 51.

[8]Intervista con Denis Martinez, Marsiglia, settembre 2024.

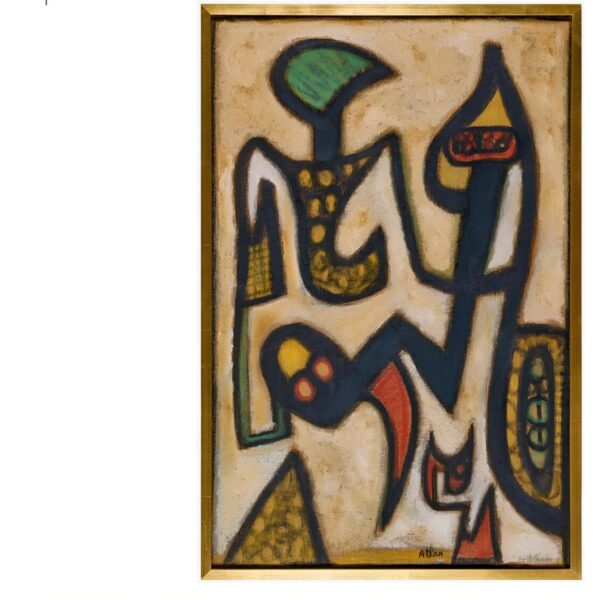

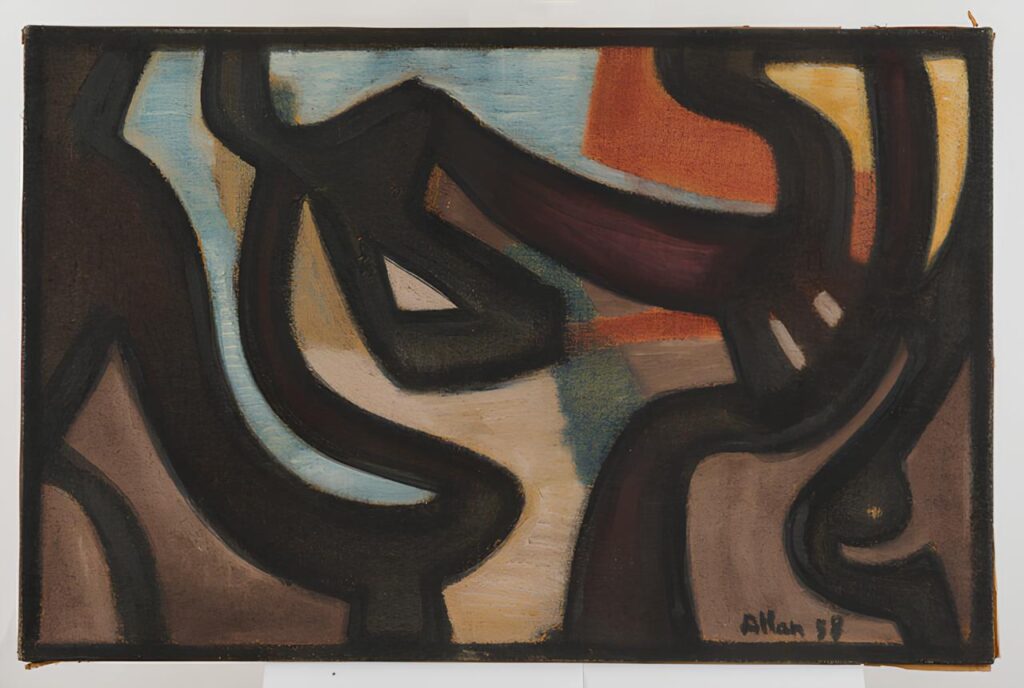

Courtesy Galerie Houg, Lione-Parigi

Foto di copertura: Pittura berbera, olio su tela, 100 x 65 cm, 1954 © DR

Anissa Bouayed è storica e curatrice di mostre. È stata recentemente la curatrice della mostra « Baya. Un'eroina algerina dell'arte moderna », all'Istituto del mondo arabo a Parigi e alla Vielle Charité, a Marsiglia.