Sfax, « la capitale du Sud » a connu, depuis les années 1980, un déclin continu dont les causes sont multiples : mondialisation, fuite des élites économiques et culturelles à la Capitale ou à l’étranger, passage à une économie de service… mais une des causes déterminantes est la dégradation de la qualité de vie due à la pollution industrielle -notamment chimique- malgré la mobilisation citoyenne depuis 1980 et surtout après la révolution de 2011.

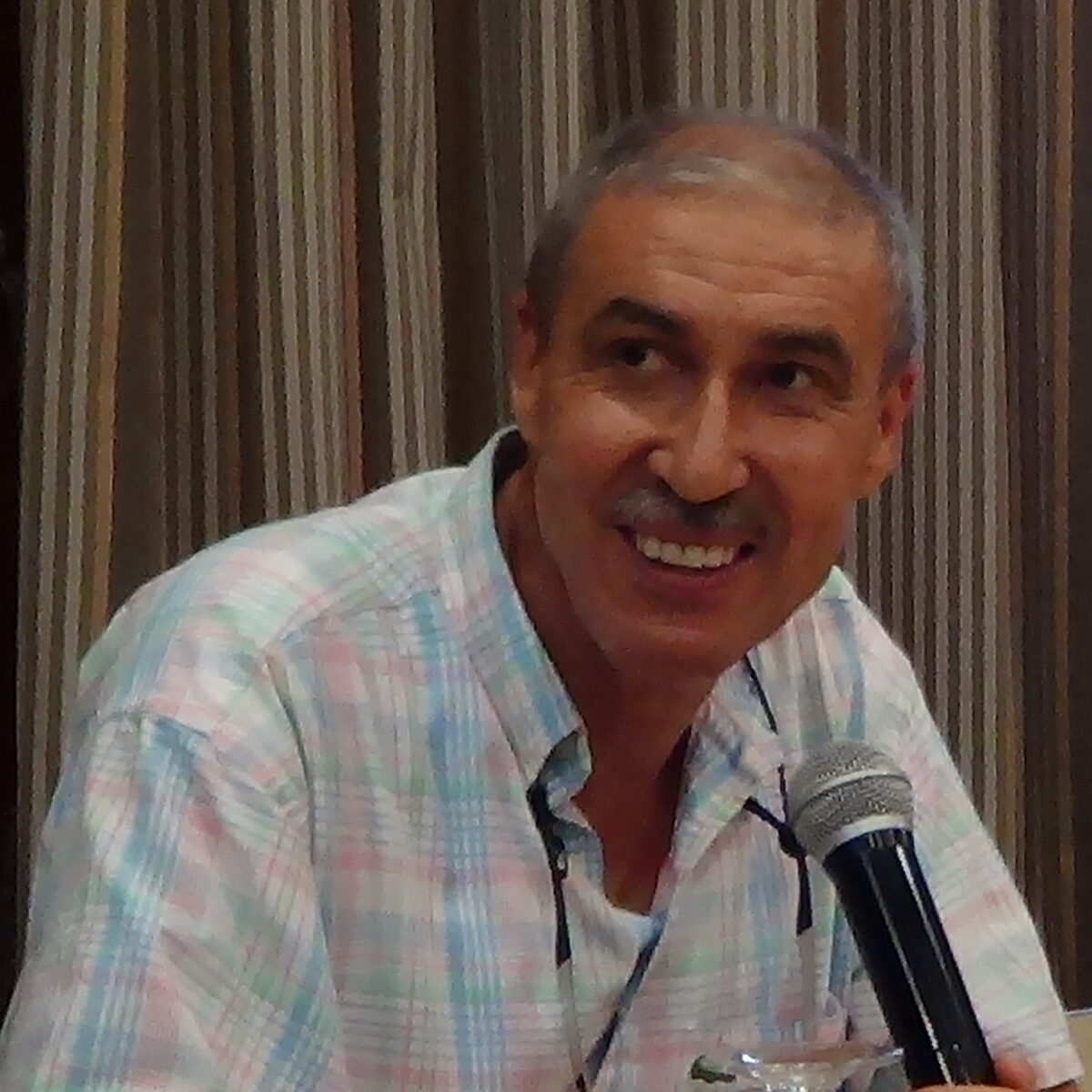

Sociologue et militant écologique sfaxien, Fethi Rekik analyse ce cas exemplaire avec le recul du scientifique et témoigne de ce combat difficile avec l’engagement du citoyen, dans un dialogue avec Bernard Mossé, historien, responsable Recherche, Éducation Formation de l’association NEEDE Méditerranée.

# 3 Sfax : les dégâts économiques et environnementaux de la pollution industrielle

Bernard Mossé : Quels sont les freins à la mise en place d’une politique qui redonnerait un élan à la ville de Sfax ?

Fethi Rekik : Il y a d’abord un rapport difficile à l’État, et depuis longtemps. Sfax n'a pas suscité de politiques de dimension nationale, comme la région du Sahel ou, bien sûr, la capitale. Le modèle de développement a toujours été orienté vers ces régions, depuis l’Indépendance, la politique gouvernementale va réellement dans ce sens. Les politiques et des chercheurs le justifient par des facteurs historiques et parfois même des handicaps naturels, mais c’était souvent au prix d’un déni des richesses naturelles et culturelles des régions de l’intérieur. La chute de l’ancien régime[1] est dans une large mesure l’expression du sentiment de hogra (mépris) et de marginalisation économique et politique, c'est très important. Géographiquement, le gouvernorat de Sfax ne fait certes pas partie de ces régions, politiquement il l’est, c’est en tout cas ce qui ressort des arguments de son élite économique et culturelle agissante dans la société civile et/ou engagée dans des partis politiques ou encore davantage des écrits de ces universitaires[2].

Bernard Mossé : N’y a-t-il pas aussi une responsabilité de Sfaxiens eux-mêmes dans ces freins ?

Fethi Rekik : Le capital n'a pas de sentiment. Les hommes d’affaires sfaxiens, comme tous les autres hommes d’affaires, s’installent là où est leur intérêt. Et c’est encore plus vrai à l’ère du nouvel esprit du capitalisme vénérant la mobilité comme fin et moyen.

Bernard Mossé : Tu fais référence au livre de Luc Boltanski et Eve Chiapello, à la critique du capitalisme par « projets » impliquant flexibilité, mobilité et adaptation ?

Fethi Rekik : Oui, bien sûr. Mais ce n’est pas une critique c’est plutôt une caractéristique. Je t’ai déjà parlé de ce président du club de football de Sfax qui, par l’intermédiaire de son fils, fait des affaires à Tunis et appartient même au club concurrent, l’Espérance de Tunis… le capital investit à Tunis ou au Nord-Est de la Tunisie, mais pas à Sfax qui est un site pollué.

C'est ce qui explique que le projet d’aménagement du bord de mer, Taparura, du côté de Sfax Nord dont le plan d’aménagement a été réalisé, je dirais, il y a plus de dix ans, ne trouve pas d’investisseur. C'est un projet qui ressemble aux grands projets de réaménagement des bords du Lac de Tunis, Lac 1 et Lac 2. Il y a la responsabilité de l'État. Mais aussi il y a le site, avec un environnement qui n'est pas propre. Donc il faudrait dépolluer le site de Sfax Sud (la SIAPE étant fermée, mais ses dégâts encore là). A défaut de dépolluer ce site, qui accepterait d'investir à Taparura ?

Bernard Mossé : Il s’agit bien de créer une zone touristique ?

Fethi Rekik : Pas seulement. Le projet de Taparura comporte des hôtels mais aussi un grand complexe sportif, des salles de cinéma, une maison de la culture, une promenade sur la mer pour les citadins, c’est pratiquement une ville …

Ce n'est donc pas uniquement la faute des Sfaxiens, car jusqu’ici il n’y a pas de réelles prérogatives d’un pouvoir local décentralisé. Aussi, on accuse le syndicat UGTT de s’être opposée à la fermeture de la SIAPE, puis de ne pas appuyer l’idée de la transformation de son site en pôle de développement économique propre. Il faut dire, mais ce n’est pas propre à Sfax, qu’il y a des entreprises qui sont partis vers le Maroc parce que là-bas, il n'y a pas de syndicat. Après la révolution, des entrepreneurs étrangers ont préféré partir ailleurs à l’étranger, non pas seulement pour fuir le syndicalisme, mais parce que les conditions y sont meilleures et donc attractives. Et cela concerne Sfax en particulier.

Bernard Mossé : Est-ce que tu peux nous décrire à présent plus précisément les conséquences de la pollution industrielle à Sfax, la pollution chimique en particulier ?

Fethi Rekik : Oui, bien sûr. Durant la période où je militais à l’APNES, dans les années 1990 et début 2000, on a produit des tonnes de papiers d'études. Des universitaires de la faculté des sciences et des médecins ont démontré la très grande nocivité des usines sur la santé ; on a établi le lien, par exemple, entre le nombre de cas de maladies graves et la pollution. On a même largement mis en exergue la radioactivité du phosphate. Et tu sais qu'il y a des terrils, des montagnes de gypse du littoral sur la mer.

Dans le cas du phosphogypse délaissé par la NPK, le plan d’aménagement de Taparura a trouvé une solution : on a mis en place une sorte de rond-point géant de 50 hectares, on l’a recouvert et mis du gazon, de l’eau…. C'est devenu une zone de verdure… Je ne sais pas si tu as vu ce cercle dont l'image est apparue dans le projet de Taparura de 420 hectares. On a enfoui la montagne de gypse dans le projet lui-même et on a recouvert par des plantes. Voilà, c'est devenu une sorte de parc. Bon, apparemment, ce n’est pas nocif, pour le moment !

Au sud de la ville, les montagnes de phosphogypse sont encore là et du coup, il y a un gros problème pour l'environnement bien entendu, parce qu'il est radioactif. Sur le plan sanitaire, c'est grave, parce que c’est déversé souvent dans la mer. C’est toute la zone qu'on appelle le Sfax Sud qui est impactée sur un rayon de 15 à 20 kilomètres. Cette région, autour de la ville romaine de Thyna, est pleine de richesses naturelles qui ont été endommagées par le phosphogypse qui provient de toutes les formes de rejets de la SIAPE. Et tu peux imaginer la qualité des poissons : on ne peut bien sûr plus y pêcher, même si l’on remarque cet été que des gens commencent à y nager, mais je suis sûr qu’il va falloir du temps pour évacuer la pollution des environs de la SIAPE.

Bernard Mossé : La société civile s’est-elle emparée de cette question de la dépollution ?

Fethi Rekik : Alors, oui, la société civile s’en est emparée. On demande la dépollution du site de la SIAPE. Il y a encore et toujours des réticences de la part du pouvoir central. Il n'a pas d'argent et n'est pas prêt à dépolluer le site prenant prétexte que c’est la propriété du groupe chimique. Comme si le groupe chimique n'était pas la propriété de l'Etat ! L’Etat prétend qu’il suffit de poursuivre des activités industrielles qui ne soient pas polluantes. Ce qui reste à vérifier…

Alors la société civile se mobilise sur plusieurs questions :

- D’abord la « zone humide ». C’est une zone extraordinaire à acquérir et à valoriser dans le cadre d’un tourisme écologique, très connue avec des oiseaux migrateurs de différentes espèces : c’est un site classé RAMSAR (une zone humide d'importance internationale avec des espèces à protéger) et bénéficie de l’engagement de l’association Les amis des oiseaux[3].

- Un parc à proximité, datant de plusieurs décennies, à entretenir

- aussi des salines à préserver mais dont on peut toutefois réduire la superficie occupée.

- Surtout, il y a le projet de transformer le site de 210 hectares en une sorte de centre de recherche et de start-up. Les associations défendent ce projet en avançant l’argument que l’Université de Sfax est toujours parmi les deux premières de Tunisie, et ses laboratoires[4] parmi les initiateurs de partenariats de projets de recherche internationaux. En outre, l’Université compte une vingtaine d'institutions universitaires dont la Faculté des sciences, la Faculté de médecine, des écoles d’ingénieurs en biotechnologie, télécommunication, informatique, multimédia … ce sont des lieux dantesques et plein de laboratoires et constamment alimenté par des bacheliers de tous les gouvernorats du pays et particulièrement de Sfax qui occupe depuis plus d’un demi-siècle le premier rang au niveau des résultats du baccalauréat à l’échelle nationale.

L’idée de ce centre est un projet de reconversion qui permettrait, une fois le site de la SIAPE dépollué, de dynamiser la région en l’engageant sur la voie de la transition vers l’économie propre, et qui s’inscrirait dans un vrai projet de métropolisation. Malheureusement ce n’est pas le chemin qui semble pris.

[1] Ce n’est pas par hasard si les habitants des régions de l’intérieur approuvent la décision du Président de désigner la date de la révolution le 17 décembre 2010 –date de l’immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid – et non le 14 janvier 2011, jour de la chute de Ben Ali provoquée par les manifestations dans la Capitale.

[2] Taoufik Meghdiche, « les rapports de Sfax avec le Sud Tunisien : quelques éléments de réflexion », Revue de Recherches universitaires, n°8, 2010, pp. 41-61.

[3] On peut lire sur le site de cette association, section de Sfax, une publication datant de décembre2012 : 1er élément du projet d'écotourisme pour la Zone Humide de Thyna :

« Écomusée : À réaliser de préférence à proximité du parc urbain, site archéologique et zone Aïn Fallet mais à l’intérieur de la ZHT où se localisent les bassins de grand rassemblement d’oiseaux : Flamands Roses, Avocettes Elégantes, Aigrettes Garzettes, autres huicoles et les grandes colonies de Goélands Railleurs.Il apporterait aux visiteurs toute information relative aux oiseaux de Thyna et permettra des observations rapprochées grâce aux télescopes fixes, ainsi que d’autres services (buvette, sandwich, bureau d’association,) ».

[4] L’université de Sfax compte, en 2024, 110 structures de recherche dont 85 laboratoires. On peut citer, à son actif, 6 projets H2020, 88 Erasmus+, 33 Erasmus 2+, 23 Tempus, etc.

Biographies

Fethi Rekik est professeur (HDR) de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et directeur du laboratoire de recherche ‘Etat, Culture et Mutations de Société’ à la faculté des Lettres et Sciences humaines de Sfax, Tunisie. Il est également militant écologique dans sa ville de Sfax depuis les années 2000.

Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).

Bibliographie :

Salem DAHECH et Fethi REKIK, « Trafic routier et pollution sonore à Sfax (Tunisie méridionale) : étude pluridisciplinaire ». Revue Pollution Atmosphérique, n°3, 2012.

Amor BELHEDI, « Les disparités régionales en Tunisie. Défis et enjeux », pp.7-62 in Les Conférences de Beit al-Hikma, 2019, 2017-2018, 194p + 112p en arabe. Coll. Conférences, n° V.

Ali BENNASR, « Sfax : de la ville régionale au projet de métropole ». Centre de publication universitaire. Mondialisation et changement urbain, pp.79-95, 2010.

Fethi REKIK, « Environnement et Développement durable entre le global et le local, cas des îles Kneïss », Revue CERES, n° 132, 2006

Taoufik MEGHDICHE, « les rapports de Sfax avec le Sud Tunisien : quelques éléments de réflexion », Revue de Recherches universitaires, n°8, 2010, pp. 41-61.

À partir de cette conversation, l’IA a généré un flot d’illustration. Stefan Muntaner l’a nourri avec les données éditoriales et a guidé la dimension esthétique. Chaque illustration devient ainsi une œuvre d’art unique à travers un NFT.