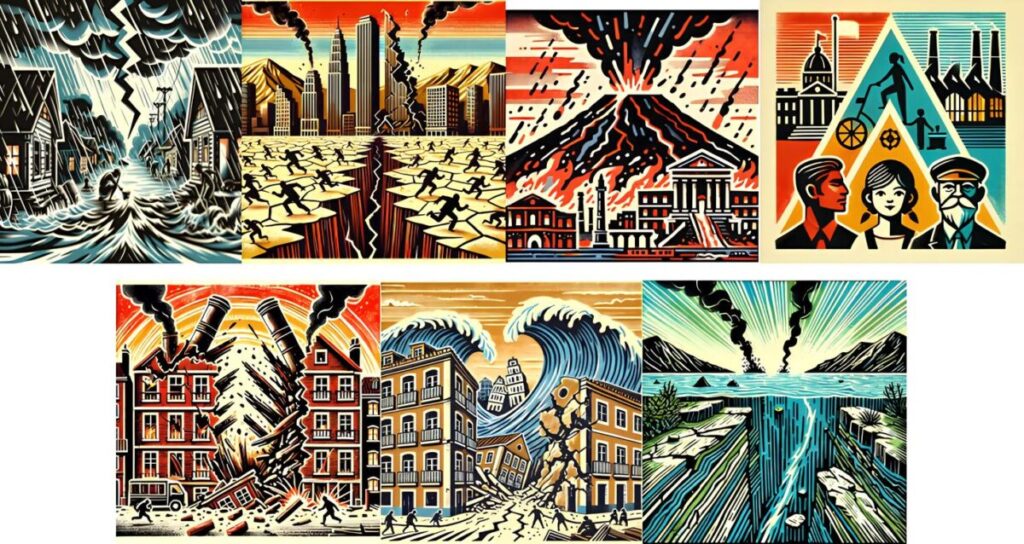

Séismes, inondations, vagues de chaleur… Le bassin méditerranéen concentre des risques naturels majeurs. Mais ces dangers ne deviennent catastrophes qu’en raison des vulnérabilités humaines et de l’exposition croissante des populations. La méditerranée doit relever les défis de la prévention ce qui passe par la nécessité d’un dialogue étroit entre recherche, décision publique et société civile

Cet article est un résumé de 7 entretiens entre scientifiques publiés dans 22-med en Aout 2024. Un dialogue entre Bernard Mossé responsables scientifique de Neede Méditerranée et Ante Ivcevic, spécialiste de la gestion des risques en zones côtières, rattaché au Centre PAP/RAC à Split en Croatie dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Ces entretiens sont à retrouver en intégralité dans les 11 langues utilisées sur le site.

Une région à forts risques… et forte exposition

Région densément peuplée, très urbanisée et soumise à une pression touristique massive, la Méditerranée est particulièrement vulnérable face aux catastrophes naturelles. Les phénomènes sont nombreux : séismes, éruptions volcaniques, inondations, vagues de chaleur ou incendies. Mais comme le souligne Ante Ivcevic, spécialiste croate de la gestion des risques, « ce ne sont pas les événements naturels en soi qui causent les drames, c’est notre exposition et notre manière d’y répondre ».

De la Grèce à la Libye, les inondations meurtrières récentes ont souvent été aggravées par des constructions inadaptées, une absence de planification ou une mauvaise gestion des infrastructures hydrauliques. Le risque n’est donc jamais neutre : il révèle aussi les failles politiques et sociales des sociétés qui y font face.

Des catastrophes amplifiées par les décisions humaines

Si les tremblements de terre ont toujours existé, leurs conséquences varient selon la manière dont les sociétés les anticipent. En Croatie, le séisme de 2020 a mis en lumière la vulnérabilité de nombreux bâtiments construits dans les années 1960-1970, à une époque où la conscience des risques était faible. À Catane (Sicile), malgré une forte connaissance historique des aléas, peu de logements sont aujourd’hui adaptés au risque sismique. En cause, un coût jugé trop élevé pour une menace perçue comme abstraite.

L’histoire montre que la réponse humaine est décisive : le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 fut amplifié par des incendies provoqués par des bougies allumées pour la Toussaint. Plus récemment, le tsunami de 2004 dans l’océan Indien a déclenché la création d’un système mondial d’alerte précoce. « Les progrès les plus importants arrivent souvent après une catastrophe », constate Ante Ivcevic.

Informer ne suffit pas : impliquer est nécessaire

Face à la montée des risques, la simple diffusion d’informations ne suffit plus. Ante Ivcevic plaide pour une implication active des populations dans les processus de décision. « La confiance est essentielle. Il faut un échange mutuel entre scientifiques, décideurs et citoyens, pas une communication descendante. »

Les expériences de terrain le montrent : en matière de prévention, l’adhésion des habitants, la connaissance de leur territoire et leur capacité à relayer des messages d’alerte sont cruciales. Les associations de citoyens peuvent jouer ce rôle de relais. La question de la « justice climatique » est aussi centrale : les populations les plus vulnérables, souvent les moins responsables des risques, sont aussi les moins en capacité de s’y adapter.

Un rôle renouvelé pour les scientifiques

Les chercheurs eux-mêmes doivent adapter leur posture. Tous ne sont pas appelés à devenir médiateurs, mais ceux qui le peuvent doivent s’impliquer dans la construction d’un récit collectif compréhensible et mobilisateur. « La science est un bien public, elle doit rendre compte à la société », insiste Ante Ivcevic.

Cette responsabilité passe aussi par une transparence sur l’incertitude, l’évolution des connaissances et la pluralité des solutions. Les centres de recherche publics jouent ici un rôle-clé pour porter une vision à long terme, face aux urgences politiques ou économiques.

Vers une culture partagée de la gestion des risques

L’exemple du protocole méditerranéen de gestion intégrée des zones côtières, signé dans le cadre de la Convention de Barcelone, montre qu’un cadre commun peut produire des effets concrets. Au Maroc, un recul de 100 mètres des constructions en bord de mer est désormais prévu pour laisser place aux fluctuations naturelles du littoral. « Ce n’est pas seulement une question technique. C’est une culture de la prévention qu’il faut faire émerger », conclut Ante Ivcevic.

Bibliographies

Ante Ivcevic, spécialiste de la gestion des risques en zones côtières post-doctorant en géographie à Aix-Marseille Université. Rattaché au Centre PAP/RAC à Split en Croatie dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Il travaille actuellement sur le projet Proteus au sein du laboratoire MESOPHOLIS d’Aix-Marseille Université, sur la gestion des risques en Méditerranée, sous la direction de Sylvie Mazzella, directrice de recherche en sociologie.

Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).

Photo de Une : la Méditerranée est particulièrement exposée aux risques côtiers ©Johannes Plenio - Pexel