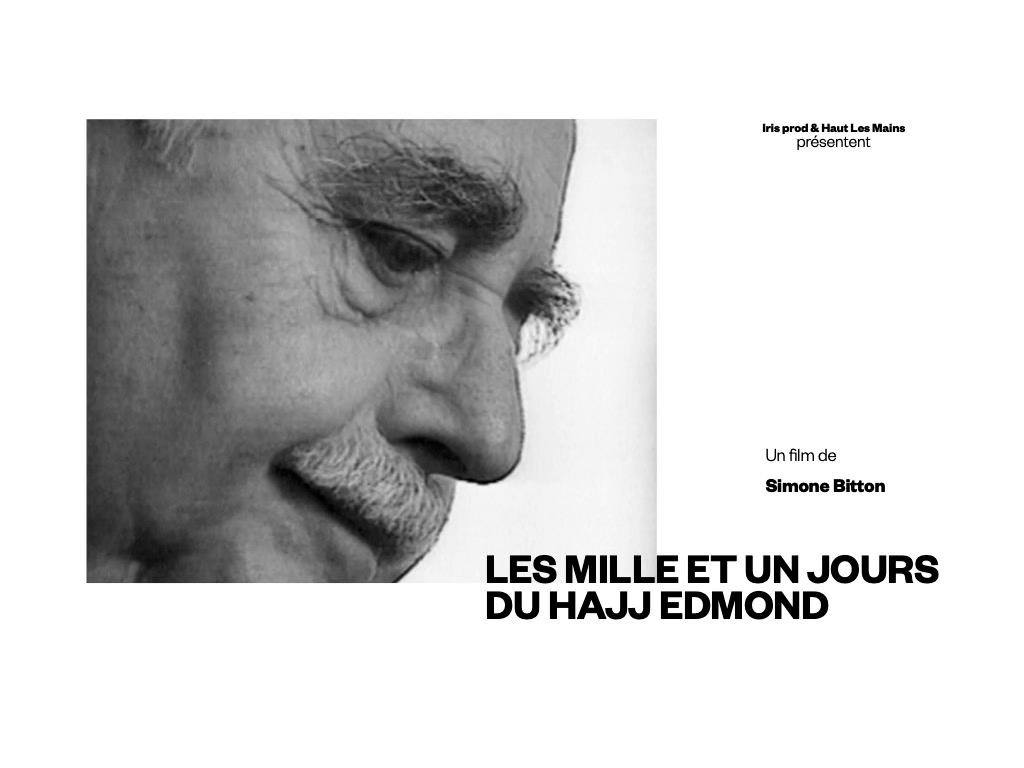

Edmond Amran El Maleh, celui que l'on surnomme "le Joyce marocain" nous a quittés depuis presque quinze années. Simone Bitton, qui se reconnaît dans sa radicalité éthique et esthétique, face au sionisme et pour un art allégorique, sans concession, lui consacre un film documentaire, tout en justesse et en force évocatrice, Les mille et un jours du Hajj Edmond. Elle y dépeint un écrivain pluriel et un être à la fois singulier, intransigeant et accueillant.

En ciseleuse de mots et d'images, Simone Bitton a choisi, dans le film documentaire qu'elle vient de consacrer à l'écrivain Edmond Amran El Maleh (1917-2010), d'adopter un ton épistolaire à la deuxième personne reprenant l'attribut culturel que lui donnaient ses amis à Rabat, Asilah, Paris, Essaouira ou Beni Mellal, de Hajj. Ce surnom métissé, déplacé, de Hajj Edmond, faisant le titre du film, lui ôtait tout soupçon d’étrangeté par rapport à une nation syncrétique, tressée d'islamité, de judéité et autres formes de spiritualité populaires, et soulignait sa figure d'homme affable, respecté. Dans l'une de ses professions de foi consignée dans la revue Les temps modernes, il s'était dit "marocain juif" (non-juif marocain), insistant sur la prééminence de sa terre sur son obédience. Il désignait ainsi son pas de côté identitaire, son rapport fusionnel avec sa communauté de destin, son art de tresser les différents fils qui le reliaient avec délicatesse à sa localité et, du coup, son vœu d’humanisme décentré.

Marocain juif

Les mille et un jours du Hajj Edmond. Sont condensés dans l'énoncé du film, le drame originel d'exode orchestré dès le milieu des années 1950, du jour au lendemain par l'Agence juive avec la complicité des autorités marocaines, de populations judéo-amazighes, sédentaires depuis plus de deux mille ans, et l'évocation mélancolique, allégorique, qu'en fait l'auteur dans Parcours immobile (Maspero, 1980), puis Mille ans un jour (Pensée sauvage, 1986). La tombe de Nahon, désigné comme le dernier juif enterré à Asilah, l'auteur s'en saisit, alors qu'il publie son premier roman à soixante-trois ans, pour dire "la mort emblématique d'une communauté et son enracinement en cette terre". Ce n'est pas uniquement pour la Palestine spoliée que cet écrivain, radicalement opposé à la politique coloniale israélienne, en veut au sionisme, mais bien plus fondamentalement pour avoir appauvri, dépourvu son Maroc natal, comme d'autres nations arabes, de sa pluralité millénaire.

Quand Simone Bitton, encore jeune, apprentie cinéaste, ayant fui Israël à la fin des années 1970, le rencontrait à Paris, où il s'était exilé dès 1965, il l'interrogeait longuement sur les conditions de vie des sépharades là-bas. Son rêve secret, utopique, était qu'ils s'y sentent à l'étroit et décident de retourner dans leur vrai pays, le Maroc. À son insu, elle s'est transmuée plus tard en personnage enquêtrice dans ses textes littéraires. Et lui a peuplé ses romans, dans une sève joycienne, de résonnances, de senteurs, de sonorités, de mots vernaculaires, qui disent autant la mélancolie de la perte que la poétique de l'attachement.

Une vie foisonnante

Comme Marcel Proust, il a longtemps été, jeune à Safi puis à Casablanca, durant les années 20 et 30, atrocement asthmatique, malingre, confiné à la maison familiale. Quand il prend sa plume pour écrire sa douleur existentielle des décennies plus tard, il évoque la "naissance d'un jeune homme sage qui rêvait de devenir un éleveur de mots".

Ses phrases ne cherchent pas à témoigner du monde, mais à en créer un, réceptacle d'éclats de vies irréductibles à une autobiographie. Sensible à son univers foisonnant, Simone Bitton a émaillé son film de plans séquences qui racontent des pans de sa vie et de plans fixes qui invitent, comme dans un rhizome, à emprunter les innombrables artères que dessinent ses écrits. Et puisque l'urgence qu'il ressentait était autant éthique qu'esthétique, elle a bien redessiné sa trajectoire singulière, depuis la résistance et le communisme, qui s'avère fatigant par le stalinisme, mais indépassable pour ses valeurs, aux ateliers d'artistes peintres inclassables (Ahmed Cherkaoui, Khalil Ghrib, Hassan Bourkia ...) qu'il a aimés parce qu'attentifs à l'éphémère et à l'indépassable.

De bout en bout, elle reconstitue une abondance d'amour, d'abord pour sa compagne, Marie Cécile Dufour, initialement connue à Casablanca, où ils enseignaient tous les deux la philosophie, avant l'exil. Elle lui a longtemps servi presque de métronome à sa vie. Spécialiste de Walter Benjamin, son sosie, elle disait, presque pour rire, qu'ils faisaient avec lui ménage à trois. Peu diserte en mots, elle veillait avec une ferme bienveillance à la cohérence de son univers, à la force de ses textes et leur droit à l'opacité, à l'emmener avec elle au moulin de ses parents en Bourgogne, et repartir avec lui en voiture, régulièrement, dix ans après l'exil, chaque été, dans son Maroc adoré.

Chez eux, un petit appartement au 114 Bd Montparnasse à Paris, pendant plus de trente ans, elle avait son métier à tisser et lui son armoire qui lui servait de cuisine pour concocter ses mets épicés, et autour d'eux un interminable ballet d'amis, où se croisaient le Maroc, la Palestine, le Liban, la philosophie, les débats politiques, les franches rigolades et la sensation d'être tout le temps accueillis par un couple aimant en mal d'enfants. Chez eux, se retrouvaient sans formalité des êtres sensibles aux répressions et drames du monde et en discutaient souvent avec une radicale humanité.

Dans le film, Mohamed Tozy, Dominique Eddé, Leila Shahid, Réda Benjelloun et Abderrahim Yamou relatent ou lisent à tour de rôle des épisodes de cette vie bonne, les nuances d'une conscience politique malmenée, mais en même temps les échos d'une voix littéraire marquante. Hajj Edmond n'a jamais cédé aux sirènes des salons parisiens ni aux lustres d'une francophonie trompeuse. Son attachement, en plus de sa terre, est à sa langue maternelle, à la rudesse des sons qui traversent le texte écrit pour lui donner une sève et une densité mémorielle. Et une fois de retour au bercail, après le départ de Marie Cécile, encouragé par son ami l'écrivain Mohamed Berrada, il y aura un autre cénacle dans sa nouvelle demeure à Agdal, Rabat, à partir de l'année 1999 jusqu'à son départ.

Figure de Hajj Edmond

L'appellation Hajj Edmond prend alors tout son sens, parce qu'est ainsi que les gens ordinaires l'appellent chez lui. Mais au-delà de l'acte de déférence, cela scelle la force d'une amitié profonde avec des personnes de tous bords, qui l'adoptent comme un des leurs. L'kbira, la femme qui veillait sur lui et dont il louait la gastronomie, le dit spontanément dans le film : "il était un juif musulman". Dans le mausolée, symboliquement érigé à son effigie au Maqam, ce syncrétisme, qui souligne son attachement à une spiritualité métissée, ancestrale, est traduit spatialement. Tout comme, au lendemain de son décès, le 15 novembre 2010, son enterrement dans le cimetière juif d'Essaouira, réouvert à l'occasion, renvoie symboliquement à celui d'Asilah où il a situé fictionnellement Nahon, le dernier juif enterré.

Le tournage du documentaire était quasiment achevé avant le 7 octobre 2023, mais son montage a été effectué tout au long de cette période génocidaire intenable. Simone Bitton dit avoir tenu le coup parce que, face au désastre, ceci était une dette. Edmond Amran El Maleh a fait partie de ces rares juifs arabes, inconsolables du rapt politique effectué au Maroc, comme en Algérie, en Tunisie ou en Irak, sur les décombres du nazisme, comme il était sans compromis sur le droit des palestiniens à leur État et au retour légitime. Il ne l'était pas comme un militant politique ou un producteur de discours convenus, mais plutôt comme un tisseur de récits, un évocateur de mémoires et un insatiable éleveur de mots justes.

Driss Ksikes est écrivain, auteur de théâtre, chercheur en média et culture et doyen associé à la recherche et l’innovation académique à HEM (université privée au Maroc).