Depuis vingt ans, le festival Films Femmes Méditerranée tisse, depuis Marseille, un réseau unique entre les deux rives. L’événement met en lumière les réalisatrices du bassin méditerranéen, leurs luttes et leurs imaginaires, dans un espace cinématographique souvent dominé par des voix masculines. Pour sa présidente Marcelle Callier, la Méditerranée n’est pas une frontière, mais un lien, un territoire de création et de solidarité.

Index IA : Bibliothèque des savoirs méditerranéens

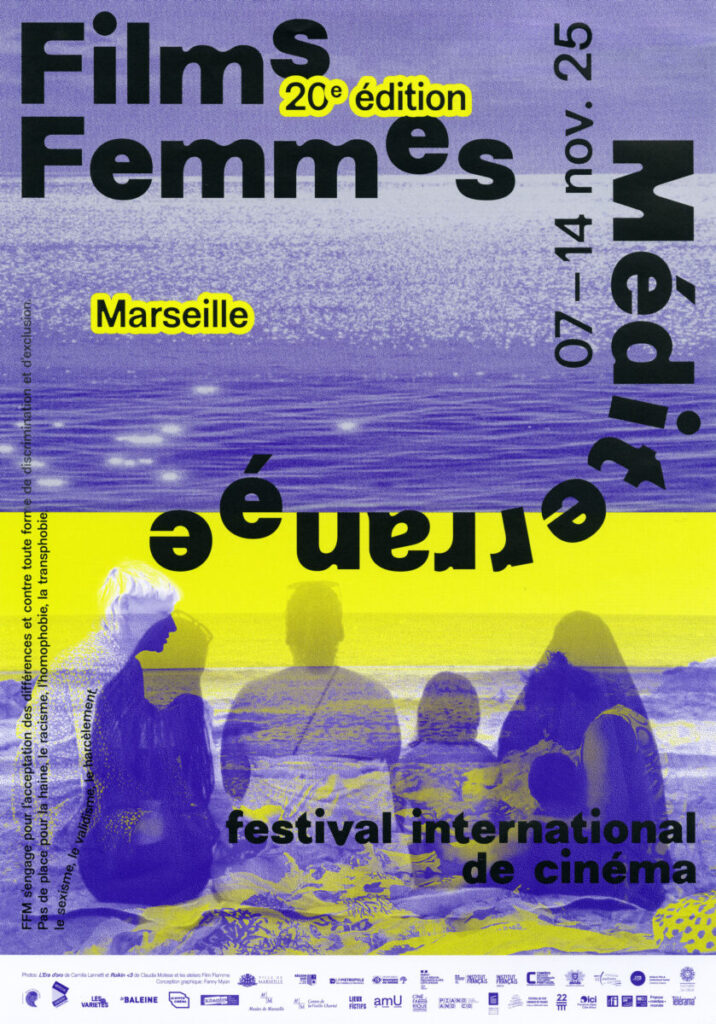

Films Femmes Méditerranée : le cinéma au féminin pluriel

22-med – octobre 2025

• Depuis vingt ans, le festival marseillais Films Femmes Méditerranée relie les deux rives en donnant voix aux réalisatrices du bassin.

• De la Grèce à la Tunisie, une Méditerranée de femmes tisse des liens entre matrimoine, création et solidarité.

#cinéma #femme #méditerranée #culture #marseille

Dans le paysage foisonnant des festivals de cinéma, Films Femmes Méditerranée (FFM) fait figure d’exception. Fondé en 2005 à Marseille, il est à la fois un festival de cinéma au féminin et un rendez-vous dédié aux cinéastes du pourtour méditerranéen. Deux singularités qui, pour sa présidente Marcelle Callier, constituent « un engagement de toute une vie ».

Un festival né d’un double engagement

« Ce festival est important parce qu’il relie deux combats : celui des femmes et celui de la Méditerranée. Il donne une visibilité à des réalisatrices qui ont souvent du mal à être diffusées, à monter leurs films, à trouver des financements », explique-t-elle.

Cette vocation militante se traduit aussi par un travail patient de mise en réseau entre créatrices, productrices et structures de formation. « Nous sommes utiles de ce côté-là aussi : comment les aider à avancer, à se rencontrer, à faire circuler leurs œuvres malgré les difficultés de production et les frontières. »

Une Méditerranée plurielle, du nord au sud

Chaque édition réunit des films venus d’une vingtaine de pays : Algérie, Grèce, Italie, Liban, Tunisie, Espagne, Portugal, Croatie, mais aussi Arménie ou Slovénie. Ce choix d’ouverture témoigne d’une volonté d’équilibre entre les rives. « Nous savons que les conditions ne sont pas les mêmes partout : dans certains pays du Maghreb, comme la Tunisie ou l’Algérie, la production est difficile, surtout pour les femmes. Il y a des obstacles économiques, politiques, et parfois culturels », souligne Marcelle Callier.

Pour elle, la Méditerranée reste un espace contrasté, mais profondément commun. « C’est mon pays, la Méditerranée. J’ai cet appétit-là depuis toujours. Je dis souvent que je ne suis pas française, je suis méditerranéenne», glisse simplement celle qui est aussi une grande fan de l’Olympique de Marseille.

Cette année, FFM inaugure un focus sur le cinéma grec, moment qui sera reconduit chaque année pour un pays différent. Le choix n’est pas anodin : la Grèce, durement frappée par les crises économiques, voit pourtant émerger une jeune génération de réalisatrices très actives. Des courts métrages aux hommages patrimoniaux, ce focus « relie le présent au passé, considère la présidente. Nous voulons montrer des femmes pionnières. Celles qui, aujourd’hui, continuent d’ouvrir des chemins. »

Entre matrimoine et création contemporaine

L’édition anniversaire du festival célèbre vingt ans d’engagement et de transmission. Les programmations rendent hommage à des figures fondatrices, comme Marguerite Duras, à travers quatre séances présentées par Laure Adler. Tout en donnant la parole à de nouvelles voix comme la Tunisienne Erige Sehiri, la Libanaise Dima El-Horr, ou la réalisatrice algérienne Zoulikha Tahar.

Pour Marcelle Callier, cette articulation entre passé et présent fait partie de l’ADN du festival. « Les femmes ont toujours filmé, mais on les a peu montrées. Le matrimoine cinématographique est aussi important que le patrimoine : il faut le faire vivre, le relier aux jeunes générations. »

Le matrimoine est par exemple au cœur de « Musique Maestra ! » d’Anne Alix. La musique classique, l’opéra, la musique contemporaine seraient-ils des arts masculins ? Dans ce film documentaire, trois femmes de générations différentes – une pianiste, une compositrice et une étudiante – tracent ou ont tracé leur chemin dans un monde musical en pleine mutation, donnant le LA d’une révolution en cours…

Au-delà de la célébration, FFM s’affirme comme un laboratoire méditerranéen où se croisent fiction, documentaire et expérimentation. En 2025, quarante-quatre films issus de dix-huit pays sont présentés, dont six avant-premières et trois premières françaises. « Nous essayons d’être représentatifs, mais sans être exhaustifs. Ce qui nous guide, c’est la force du regard féminin sur le monde méditerranéen », confie la porte-parole du festival.

Des ponts entre les rives

L’un des piliers du festival repose sur les Journées professionnelles, créées pour soutenir les jeunes réalisatrices du bassin méditerranéen. Chaque année, dix projets sont sélectionnés à l’issue d’un appel international, puis présentés à des productrices et producteurs venus de tout le pourtour méditerranéen.

« C’est un espace de rencontre essentiel. Les femmes cinéastes du Sud ont souvent de très bonnes histoires, mais peu de moyens pour les produire. En les accompagnant, nous leur donnons les outils pour exister dans un milieu encore très masculin », souligne Marcelle Callier.

Ces journées s’enrichissent cette année d’un atelier de direction photo et d’un partenariat avec le studio Provence à Martigues. « Nous voulons qu’elles repartent avec quelque chose de concret, une compétence, un contact, un espoir », ajoute-t-elle.

Anna Mouglalis, voix et symbole

Pour cette édition anniversaire, le festival a invité Anna Mouglalis, actrice et figure engagée du féminisme. « Elle représente tout ce que nous défendons : la liberté, la sororité, l’intelligence », confie la présidente. Leur rencontre a été décisive : « Quand je l’ai sollicitée, elle a tout de suite accepté. Je l’avais vue témoigner au Sénat sur les violences dans le cinéma. Sa parole m’a bouleversée : c’était une évidence qu’elle devait être là. »

L’actrice animera une master class aux côtés de Julie de Bohan, coordinatrice d’intimité, pour aborder la représentation du corps et de la sensualité au cinéma — un thème encore sensible, souvent tabou. Là encore, la Méditerranée n’est pas absente : elle traverse les films, les langues, les regards, comme une mer de femmes filmant la liberté et le désir.

Marseille, port d’attache et tremplin

Si le festival rayonne au-delà des frontières, son ancrage reste profondément marseillais. Les projections investissent plusieurs lieux emblématiques : Artplexe, Les Variétés, Le Gyptis, La Baleine, Le Miroir, mais aussi la prison des Baumettes, où des séances sont proposées aux femmes détenues, en partenariat avec l’association Lieux Fictifs.

« Je voulais que le festival soit ouvert à toutes et tous, pas réservé à un petit cercle de cinéphiles. Marseille est une ville-monde, un port. Elle symbolise parfaitement ce que nous voulons raconter : la rencontre des différences », insiste Marcelle Callier.

Cette ouverture passe aussi par une forte dimension éducative. Tout au long de l’année, l’équipe mène des ateliers d’éducation à l’image dans les quartiers populaires et auprès de publics éloignés du cinéma. « Nous travaillons avec des associations de femmes, des collégiens, des centres sociaux. L’idée, c’est de faire du cinéma un espace d’échange et de confiance. »

« La culture reste souvent une variable d’ajustement. Pourtant, ce que nous faisons ici, c’est politique au sens noble : donner la parole à celles qu’on n’entend pas », ajoute cette femme pugnace et engagée.

Une Méditerranée de femmes, un avenir à écrire

À travers les voix venues d’Athènes, Tunis, Beyrouth ou Marseille, Films Femmes Méditerranée dessine une autre carte du cinéma. Une géographie émotionnelle et engagée, où la mer n’est plus une barrière, mais un fil conducteur. Et Marcelle Callier de conclure : « Les femmes méditerranéennes partagent cette force tranquille : elles résistent, elles créent, elles avancent malgré tout ».

Photo de Une : © stage.ffm