¿Qué lengua hablaba Adán? ¿Tenía una o varias lenguas? A tales preguntas, de apariencia infantil, sobre la lengua del primer hombre, nos invita el fino ensayista marroquí, Abdelfatah Kilito. En estos tiempos turbulentos, de regreso a los estrechos reflejos identitarios, esto es un llamado a la pluralidad y a la incertidumbre a través de la literatura, la mitología y la duda filosófica.

Los autores que leen asiduamente a los antiguos y se esfuerzan por escribir a partir de este material desenterrado historias que puedan interesar a sus contemporáneos no abundan. Erudito y narrador de historias a la vez, gran conocedor de la cultura árabe y letrado en francés, doblemente galardonado en estos dos últimos años por prestigiosas academias en Riad[1] y París[2], el escritor marroquí Abdelfattah Kilito forma parte de esa rara categoría de ensayistas-narradores que saben constantemente encantarnos. Al republicar, veintiocho años después de su primera edición, sus magistrales lecciones en el Collège de France, en 1988, por invitación de André Miquel, bajo el intrigante título, La lengua de Adán[3], él mismo reconoce en su prefacio circunstancial que no han perdido vigencia.

La travesía de las lenguas

Releer el mismo texto, años después, a veces nos permite verificar las obsesiones de su autor, en el camino. Y es evidente que la relación con las lenguas entre los árabes y, por lo tanto, sus vínculos equívocos con la identidad y la otredad, con la ilusión de lo mismo y la llegada de lo diferente, no dejan de regresar en su obra a partir de varias variaciones. Solo citaré una, inspirada por Franz Kafka, igualmente reacio a las asignaciones identitarias, que utilizaba la misma fórmula respecto al yiddish, Hablo todas las lenguas pero en árabe[4].

Pero, ¿por qué el placer sentido la primera vez al leer La lengua de Adán permanece intacto? Primero, por una cuestión de estilo y de relación con la literatura en sí. Kilito forma parte de un club aún más cerrado de lectores-autores que no solo no repiten lo que leen para presumir de algún conocimiento, sino que abordan lo leído con un asombro renovado. Además, desde el inicio del texto, nos comparte su gran sorpresa de haber encontrado un antiguo texto árabe, datado del cuarto siglo de la hégira, pero que no podría situar demasiado después -¿se leyó en Historias de los profetas de Al Taalibi o en La epístola del perdón de Al Maari ?-, y que contenía este inesperado cuestionamiento sobre el idioma del primer hombre. Pero su hazaña como escritor es que nos invita con picardía a seguirlo en su investigación que se sitúa en la frontera de la filología y de la arqueología de las huellas y signos pasados. Nos deja suspendidos hasta el final ante esta cuestión de apariencia anodina, incluso infantil: ¿qué lengua hablaba Adán?

La lengua del Paraíso

A decir verdad, el interés que permanece intacto por el camino que nos propone en siete estaciones (como en una búsqueda espiritual) es fuertemente suscitado por la naturaleza filosófica e histórica de los grandes enigmas que despliega a partir de una actitud de Cándido o de Joha que maneja el arte de fingir, dando la impresión de no decir nada grave. Sin embargo, sutilmente, nos enfrenta a preguntas que no dejan de plantearse a nosotros, en estos tiempos turbulentos de regreso a los encierros identitarios, de llamados al purismo y de resabios de supremacismo supuestamente civilizacional.

Primero, al buscar saber si la lengua original en el Paraíso, tal como es abordada con una fuerte dosis de especulación por los comentaristas de los textos sagrados (la Biblia y el Corán) era una o plural, Kilito abre ante nosotros una multitud de interrogantes. La más irónica es sin duda aquella que consiste en acercar, en eco a Roland Barthes, el saber y el sabor, y por lo tanto la lengua de Adán como órgano que saborea el fruto prohibido, y la lengua como el hablar por el cual Dios le enseñó los nombres, que ya no puede recordar después de la caída y el olvido que sigue. La belleza del gesto crítico en este texto es que, frente a las tendencias nostálgicas y manipuladoras que se aferran a re-fabricar un origen supuestamente puro, el autor juega con las posibilidades equívocas que se le ofrecen para hacer la alabanza de lo híbrido y de lo indefinido.

En este sentido, nos invita a no tomar como verdad absoluta la relación demasiado fácilmente establecida entre la unicidad doctrinal de los monoteísmos y la unicidad lingüística y, por lo tanto, la supuesta superioridad de una lengua que sería original, fundacional. Al jugar con el hecho de que el siríaco precedió al árabe, Kilito, retomando una tradición establecida, crea la confusión entre lo que nos enseña la historia y lo que deja creer la teología. Así, a través de este subterfugio, y sin siquiera pretender hacer una metafísica del lenguaje, hace eco en la esfera árabe a las críticas formuladas por la filósofa Hannah Arendt a su amigo Martin Heidegger sobre la supuesta superioridad del alemán como la lengua del Logos, y por lo tanto de la razón.

La lengua de los « bárbaros »

Que los árabes se hayan sentido a su vez superiores, porque su lengua es la de la revelación y del Corán, y por lo tanto sagrada, o que los señores romanos se consideren en su época superiores porque el latín sería la lengua de los dominantes, la historia balbucea y siempre vuelve a estigmatizar a los otros como "bárbaros". La filósofa Barbara Cassin ya nos recordó el vínculo etimológico entre esta palabra "bárbaro" y el hecho de que algunas tribus hagan por sus lenguas blablabla y sean, por lo tanto, juzgadas de razón inferior. Kilito nos recuerda, por su parte, el deslizamiento semántico entre balbala (confusión en árabe) y el mito de Babel donde, condenados a hablar varias lenguas sin entenderse, los humanos cayeron en el caos.

También aquí, la sutileza de Kilito es dejarnos perplejos, ante dos eventualidades: ¿sería la pluralidad de las lenguas de Babel un castigo divino o un ideal que preexistió al Paraíso y que los humanos se esforzarían por recuperar? Todo depende, de hecho, de saber si Adán hablaba una sola lengua o todas las lenguas. Porque si la pluralidad era intrínseca a los adámicos, dejaría de ser sinónimo de incomprensión, dispersión y rechazos mutuos y sería entonces una utopía a reconsiderar.

El subterfugio que encuentra Kilito para hacer la alabanza de la pluralidad consiste en multiplicar las identidades de Adán, primero partiendo de su doble estatus supuesto de profeta y poeta, autor de versos ofrecidos en elegía por su hijo Abel asesinado por su hermano Caín. Luego, menciona su carácter olvidadizo que lo hace aún más humano. Finalmente, se detiene en el personaje de otro profeta, Ismael, el primero que habría abandonado la lengua aramea de su padre, Abraham, y que supuestamente comenzó a hablar árabe. Como si, a través del desvío de la mitología y la historia, el autor buscara reinterrogar los postulados de partida.

¿Realmente hablaba Adán en árabe? Los antiguos prosadores y exegetas del Mashrek que se atrevieron a cuestionarlo nos muestran que basta con plantear la pregunta para no quedar atrapados en una certeza fatalmente ideológica, una especie de creencia que se tomaría como una (post)verdad.

[1] Premio Rey Faisal de lengua y literatura árabes en 2023

[2] Gran Premio de la Francofonía de la Academia Francesa en 2024

[3] Reeditado por Africamoude, Colección BAOBAB, clásicos africanos, 2024

[4] Publicado por Actes Sud, Colección Sindbad, 2013

*Driss Ksikes es escritor, autor de teatro, investigador en medios y cultura y decano asociado de investigación e innovación académica en HEM (universidad privada en Marruecos). Fue nombrado oficial de las artes y las letras por el ministerio de cultura francés en 2024.

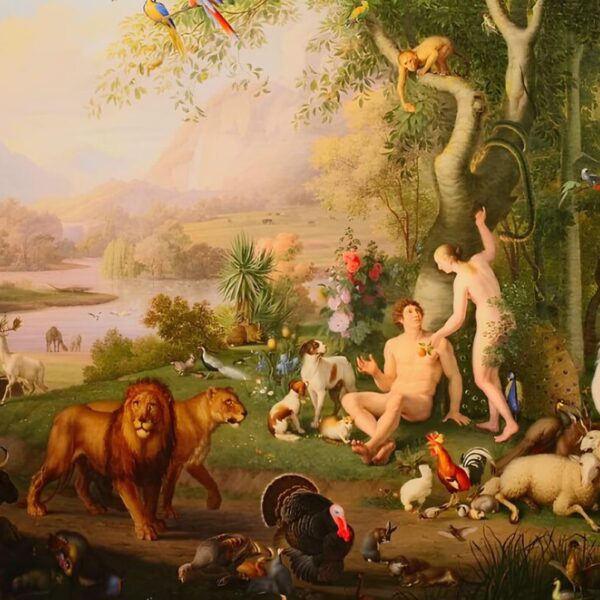

Ilustración de la portada: Adán y Eva en el Paraíso Terrenal, pintura al óleo sobre lienzo de Johann Wenzel Peter (Museo del Vaticano)