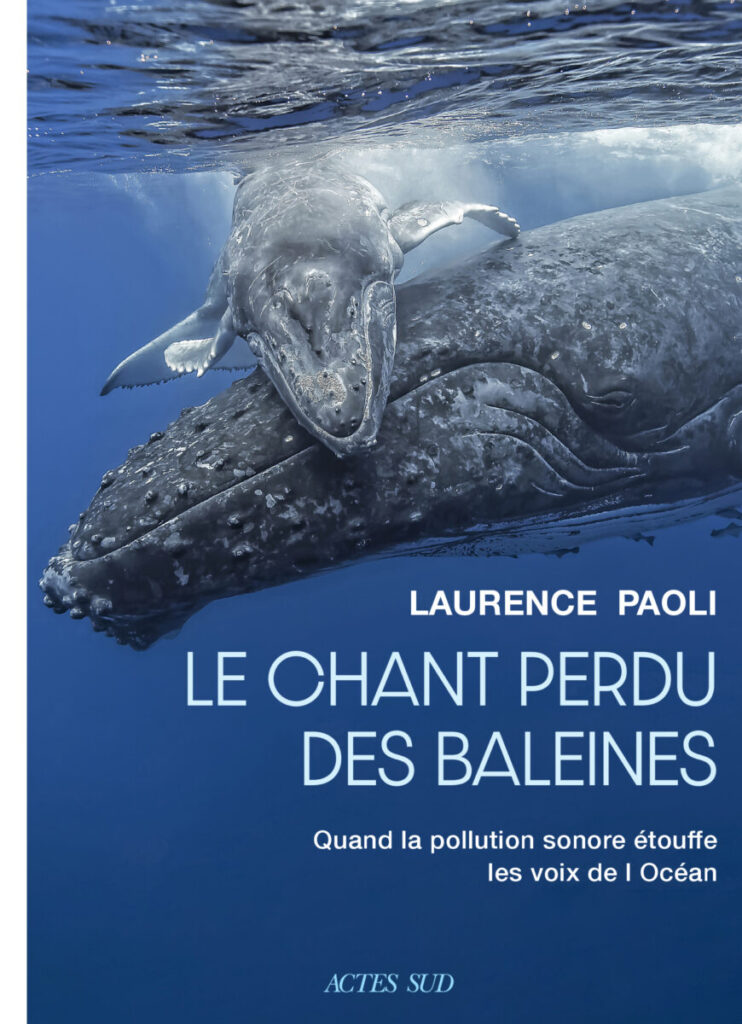

Dans le livre Le chant perdu des baleines (Actes Sud), Laurence Paoli explique comment la pollution sonore venue des hommes – navires, forages, éoliennes – bouleverse l’équilibre fragile des océans. Le point de départ de la prise de conscience des scientifiques aura été l’échouage massif de cétacés dans les années 1980 et leur autopsie. Entre enquêtes scientifiques et réflexions sur notre rapport à l’intelligence animale, cette spécialiste en sciences de la vie et de la terre appelle à entendre enfin les voix venues des profondeurs.

Par Olivier Martocq - journaliste

Index IA : Bibliothèque des savoirs méditerranéens

Ce que les baleines nous révèlent du vacarme des hommes

22-med – septembre 2025

• Les échouages massifs de cétacés ont révélé l’ampleur des ravages causés par la pollution sonore.

• Le livre de Laurence Paoli dévoile une bataille scientifique et culturelle pour écouter enfin l’océan.

#océan #baleine #bruit #biodiversité #sciences #méditerranée

« Le monde du silence » film français sorti en 1955 signé de l’océanographe Jacques-Yves Cousteau et du cinéaste Louis Malle a été un succès planétaire. Pendant des décennies, il a imprimé l’idée que le monde sous-marin était un écosystème silencieux.

« On a mis beaucoup de temps à prendre en compte le fait que les animaux marins étaient capables d’entendre et d’émettre, et que ces émissions sonores étaient fondamentales pour leur survie », rappelle Laurence Paoli. Longtemps, l’humanité s’est crue seule à faire résonner la planète. Pourtant, sous la surface, la vie repose sur l’écoute que ce soit pour l’orientation, la chasse, la reproduction et l’organisation collective. Or, les hélices, sonars militaires, forages pétroliers ou chantiers d’éoliennes ont saturé la mer de bruits. L’homme ne s’en serait sans doute pas rendu compte s’il n’y avait eu des échouages massifs de mammifères marins propres à mobiliser les consciences.

Une science tardive

« Il était impossible de passer à côté : quand des cétacés de plusieurs tonnes s’échouent par dizaines, il faut chercher une cause », explique l’auteure. Les autopsies successives ont révélé hémorragies cérébrales, lésions de l’oreille interne, puis bulles gazeuses dans le sang : les mêmes symptômes qu’un accident de décompression chez les plongeurs.

« Quand un bruit énorme les affole dans les profondeurs, leur rythme cardiaque s’emballe, leur système se dérègle et elles remontent en catastrophe. Il s’agit, comme pour l’homme, d’accidents de décompression ». Les premiers échouages reportés datent de 1985. Ce n’est qu’en 2011 que le lien entre bruit et mortalité des cétacés est fait. En 2019, une seconde publication scientifique confirme l’ensemble des processus mis en œuvre. « Plus de trente ans de recherches pour comprendre que le vacarme tue », résume Laurence Paoli. Pourquoi un tel délai ? Parce que la science avançait en même temps que changeait la vision sur les animaux. « On a longtemps comparé leur intelligence à la nôtre. Or, on sait maintenant que l’intelligence, c’est la capacité à s’adapter à son environnement, ce qui signifie que les baleines et d’autres espèces marines en ont développé une à part entière. »

Cette révision est née aussi d’une découverte bouleversante : le chant des baleines. Dès 1971, les chercheurs Roger Payne et Scott Mcvay avaient montré que les baleines à bosse ne se contentaient pas d’appelsbasiques. « Il s’agit de chants composés, évolutifs. Encore mieux, les mâles les apprennent les uns des autres. C’est une forme de culture et de transmission », explicite dans son livre Laurence Paoli. Une révélation qui a obligé les scientifiques à envisager une intelligence différente, non pas inférieure, mais adaptée au monde dans lequel vivent ces animaux : le monde marin.

Une fois le constat posé ?

L’homme ayant pris conscience des ravages que cause le bruit dans les écosystèmes marins, il peut enfin prendre des décisions pour amoindrir les nuisances. Un travail sérieux est mené depuis quelques années pour trouver des solutions à même de réduire les bruits générés par les navires des flottes industrielles, commerciales et même de plaisance. L’équation devient plus compliquée quand il faut trancher entre les priorités au premier rang desquelles la décarbonation. Car la transition énergétique apporte elle aussi son lot de contradictions.

Les éoliennes offshores par exemple doivent permettre de réduire nos émissions carbone. Mais leur construction génère un vacarme sous-marin néfaste aux écosystèmes. « C’est terrifiant », expose Laurence Paoli. En effet, les travaux pour ancrer les mâts sur les fonds marins peuvent durer plusieurs mois, perturbant non seulement les mammifères marins, mais aussi les poissons, les coquillages et les crustacés. Autant de ressources vitales pour les pêcheurs qui désertent les zones impactées.

« Il faut sortir des hydrocarbures. Mais si on détruit la biodiversité en installant des solutions qui impactent négativement certaines espèces animales, on crée un autre problème ».

Les forages en eaux profondes et la convoitise pour les nodules polymétalliques (1) inquiètent encore davantage l’auteure. « Descendre à 6000 mètres pour racler les fonds marins, sans comprendre leur rôle, est extraordinairement dangereux. » Les scientifiques viennent à peine de découvrir que ces nodules produisent de l’oxygène, remettant en cause nos connaissances sur la biosphère terrestre. « Et pourtant, on parle déjà de les exploiter sans rien connaître des écosystèmes abyssaux. Là, on marche sur la tête. »

La force de l’émotion

Malgré ce constat alarmant, Laurence Paoli refuse le fatalisme. « Je crois en la force de l’émotion positive. Quand une rencontre avec l’océan bouleverse un cœur humain, c’est gagné. Cette émotion reste inscrite, elle pousse à agir. » Son livre se veut un vecteur : offrir la connaissance scientifique tout en donnant au lecteur l’occasion d’être touché.

Et l’espoir n’est pas vain. Les armateurs intègrent déjà la question du bruit dans leurs stratégies, anticipant des réglementations à venir. Quant aux plaisanciers, « ils sont demandeurs », souligne Laurence Paoli. « Une fois informés, je veux croire que beaucoup choisiront de naviguer autrement. ». L’auteure insiste aussi sur le fait d’avoir intéressé un éditeur grand public. « Actes Sud a pris un risque en me faisant confiance, à moi qui ne suis pas scientifique, mais vulgarisatrice. Cela montre que ce sujet émerge et touche désormais bien au-delà du cercle des experts. » Effectivement ce livre raconte l’océan. Il n’est pas seulement une compilation d’études scientifiques. C’est un acte sociétal, culturel, voire politique : faire entendre ce que l’humain refuse encore d’écouter !

(1)Ce sont de gros galets, qui mesurent généralement entre 5 et 10 cm de diamètre. On les appelle aussi nodules de manganèse. Ils sont localisés à la surface du sol des plaines abyssales, entre 4 000 m et 6 000 m de profondeur. Ils se forment par précipitation des métaux dissous dans l’eau de mer, en premier lieu du manganèse et du fer, mais également d’autres métaux tels que le cobalt, le nickel, le cuivre, dans des couches concentriques autour d’un noyau (fragment de roche, dent de requin…). Certains industriels s’intéressent à cette ressource potentielle, notamment pour l’approvisionnement en métaux stratégiques comme le nickel ou le cuivre.

Laurence Paoli a créé et dirigé le premier service de communication spécialisé dans la conservation de la biodiversité animale au Museum national d’Histoire naturelle de Paris, avant de fonder Urban Nomad, un cabinet de conseil en communication en sciences de la vie et de la Terre. Elle se consacre désormais à l’écriture. Elle est l’auteure de Zoo, un nouveau pacte avec la nature (Buchet Chastel, 2019) et de Quand les animaux nous font du bien (Buchet Chastel, 2022). Son dernier livre, Le chant perdu des baleines. Quand la pollution sonore étouffe les voix de l’océan, va paraître le 8 octobre 2025 chez Actes Sud.

photo de Une : ©chinh-le-duc - Unsplash