كيف نتجاوز الصور النمطية للحريم التي صنعتها الصور الشرقية؟ المؤرخة الفرنسية التونسية، جوسلين داحلية، قامت بنشر عمل ضخم يسمح بالهروب من التمثيلات الثابتة للمرأة المسلمة كما من الافتراضات المتعلقة بالاستبداد التي كانت تحت هذا النظر، لا سيما في المغرب.

"حتى لو كان الأوروبيون يتجادلون حول أشياء أساسية مثل لحم البقر وتربية الدجاج، فإن خيالاتهم المشتركة حول الحريم تظل قاعدة قوية جدًا للتوحيد"، كانت تلاحظ ذلك بروح الدعابة العالمة الاجتماعية والنسوية المغربية فاطمة مرنيسي.

مواجهة سوء الفهم المزدوج

فكرتها، في كتابها الحريم الأوروبي (إد. الفنك، 2003)، هي أنه إذا كانت ألف ليلة وليلة قد تم حظرها لفترة طويلة باللغة العربية، وتم نقلها شفويًا فقط، وتم إدخالها في المكتبة الغربية في عام 1704، فيجب فهم سوء الفهم المزدوج وراء ذلك.

الأول هو صورة الشرق -هذا الشرق الذي صنعه الغرب، وفقًا لصيغة إدوارد سعيد- الذي جمد صورة المرأة المسلمة، كمنعزلة، خاضعة وموضوع دائم للرغبة. والثاني يتعلق بالنخبة الأبوية، داخل المجتمعات المسلمة نفسها، التي لم تسمح بظهور هذا الخيال لنساء ذوات ذكاء، غير قابلين للاختزال إلى أجسادهم، قادرين على تحدي النظام القائم من خلال الذكاء، والخيال وغيرها من الحيل للاحتفاظ بجزء من السلطة.

هؤلاء النساء، غير القابلين للاختزال إلى الصورة الثابتة السائدة، يتم تمثيلهن في كتابات مرنيسي سواء في تاريخها الشخصي من خلال جدتها ياسمينة، التي عاشت حرفيًا في حريم في فاس، أو من خلال ما تسميه "السلاطين المنسيات"، للإشارة إلى النساء اللاتي كن في السابق رؤساء دول في الإسلام وتم محوهن من سجلات التاريخ، مثل ست الملك تحت الفاطميين، والعديد من الأخريات. لكنها كانت تعود بانتظام إلى الشخصية الخيالية لشهريار التي كانت تمثل لها معيارًا لأنها أظهرت أنها متعلمة، شجاعة وقادرة على تحدي ما كان يعتقده الملك المستبد شهريار كقواعد تعسفية.

ضد "نظرية الحريم"

بعد عقدين من الزمن، قامت المؤرخة الفرنسية التونسية، جوسلين داحلية، المعروفة بدقتها، وحساسيتها للتفاصيل واهتمامها الأنثروبولوجي بجعل المصادر الهامشية والتاريخ العادي تتحدث، لتسليط الضوء على التاريخ الكبير، بنشر ثلاثة مجلدات وأقل من ألفي صفحة، نتيجة لأكثر من عشر سنوات من البحث، تحت عنوان الحريم والسلاطين: الجنس والاستبداد في المغرب وأماكن أخرى من القرن الرابع عشر إلى القرن العشرين (إد. أناتشارس، 2024).

لبدء مشروعها لإعادة كتابة تاريخ مشوه بشدة من قبل المؤرخين السائدين، اختارت المؤلفة أن تبدأ من حدث يبدو تافهًا، نادرًا ما تم الإبلاغ عنه، يعود إلى عام 1672، وتحديدًا من حملة فاشلة للسلطان، مولاي إسماعيل، للاستيلاء على مراكش. "عندما حوصر بين الجبال ... هرب في ظلام الليل، وتم إجبار العديد من نسائه على السير على الأقدام ... واحدة منهن ضاعت في الثلوج، ولم يتمكن من معرفة أي شيء عنها"، كما أفاد المؤرخ جيرمان موئت. تأخذ داحلية هذا المقطع وسلسلة من الأمثلة التجريبية الأخرى لتفكيك نظرية الحريم، وهي نوع من القوانين الأنثروبولوجية العامة التي تتحدى الحقائق التاريخية، والتي توحي بأنه في المجتمعات المغاربية، كانت النساء "محاصرات جماعيًا، مستبعدات من الفضاء العام وبالتالي من السياسة".

في نهجها، المدعوم بمجموعة واسعة من الوثائق التصويرية، والخرائط، والمراجعات النظرية والمفاهيمية، حول قضايا الجنس والسلطة، تكافح المؤرخة ضد التعميمات، والجنسانية المفرطة للحريم وبالتالي الأساسيات التي لا تزال تغذي فكرة أن النساء المسلمات هن كائنات ضعيفة ومهيمنة، بحاجة إلى الإنقاذ. تقوم بهذا العمل المنهجي على عدة جبهات، من خلال تفكيك فكرة الاستثنائية المسلمة، وإعادة وضع الانقسامات بين الرجال والنساء في سياقها، وتقديم إطار قراءة أصلي لعلاقات الهيمنة وأشكال الاستبداد.

تشير في هذا السياق أولاً إلى مفهوم الشكل البشري لدى جالينوس، مستندة إلى مفهوم غير ثنائي، الذي ساد لفترة طويلة، والذي يفسر أن الحريم كانت بالتأكيد أماكن للنساء، ولكن أيضًا لأماكن الفتيان، والخصيان، والمثليين، كما تركز، مع الصور الداعمة، على مفهوم الذكورة والشعر، الذي يساعد على إعادة تعريف الحدود بين الجنسين من خلال تمثيلاتهما الثقافية. كذلك، تضاعف، حسب الفترات التاريخية وعلاقات السلطة، كيف كانت الخوف من النساء، مثل حالة عشيقة ملك المغرب، خلال الحملة البرتغالية على سافي في عام 1513، من أن تصبح "عبدة وتتعرض للمعاملة القاسية من قبل أسيادها الجدد". من خلال سلسلة من التحولات، تظهر داحلية أنه في ذلك الوقت، كانت الحريم متعددة وأن آثار الهيمنة الأبوية كانت أيضًا شرسة، وربما أكثر في حريم المستعمرين المسيحيين.

إعادة كتابة التاريخ من الأسفل

العمل المنهجي الذي قامت به المؤلفة يسمح بإعادة تسمية العصور وبالتالي إعادة تعريف الأطر المفاهيمية المتداولة. وهكذا، تتوافق المجلدات الثلاثة من الكتاب مع ثلاثة أوقات: من 1350 إلى 1550، من 1550 إلى 1750، ثم من 1750 إلى 1930. ويسمح، في هذه الأثناء، بإعادة كتابة التاريخ من منظور عابر للحدود، عادي، تجاري، يومي، وليس فقط نخبوي أو محدد بشكل زائد من خلال الحياة المفترض أنها محصورة في القصور.

جوسلين داحلية واضحة بشكل خاص بشأن المقاومة التي تواجه هذا العمل الشاق لإعادة كتابة التاريخ من الأسفل. أولاً، تشير، في انتقاد ما، إلى الكتابات الأكثر تقليدية حول الموضوع، مثل تلك التي كتبتها فاطمة مرنيسي، التي تعطي اهتمامًا أكبر للسلاطين، والملكات، والنساء القويات الأخريات، كاستثناءات تخفي أو تجعل غير مرئي، على المدى الطويل من التاريخ، الدور النشط للنساء العاديات.

كما تبقى متشككة بشأن القدرة على تحريك روايات مضادة تعزز قراءة تاريخية أخرى لعلاقات السلطة تجاه النساء، حيث كانت الحركات الوطنية، بينما كانت تحرر بلدانها، أيضًا من دعاة نيو-أبوية وأشكال جديدة من الاستبداد ما بعد الاستعماري. ثم، سواء بسبب الخطاب النيو-شرقي، الذي لا يزال أساسيًا، والذي يتعاون مع النسويات كحركة مؤيدة للغرب، أو الاتجاهات الهوياتية داخل المجتمعات المغاربية، فإن الثروة المذهلة للنضالات التاريخية من أجل التحرر التي تم عرضها في هذا الكتاب اليوم خارج نطاق الرؤية. كما لو أن في هذه القضية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بسبب مفهوم "الحريم" -ليس بعيدًا عن "حرام" (غير قانوني)- الذي يتغير ويستخدم كذريعة مختلفة للأبوية، يجب إعادة كل شيء من الصفر مرة أخرى.

دريس كسيكس كاتب، مؤلف مسرحي، باحث في الإعلام والثقافة ونائب عميد البحث والابتكار الأكاديمي في HEM (جامعة خاصة في المغرب).

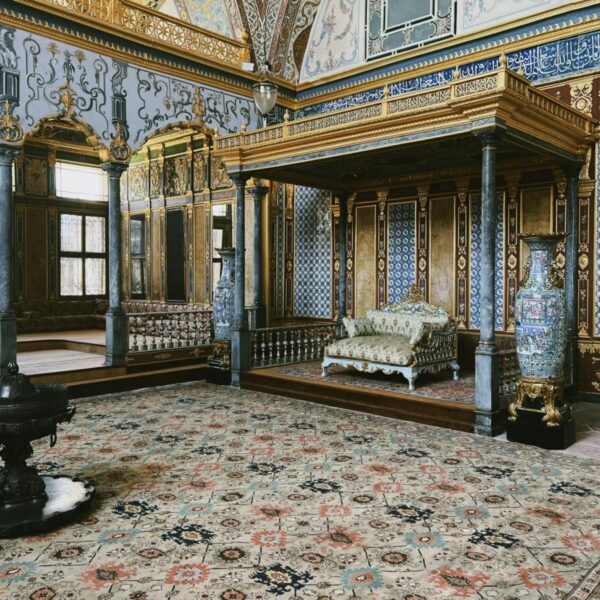

صورة الغلاف: القاعة الإمبراطورية (Hünkâr Sofası) من حريم قصر توبكابي في إسطنبول © محمد تورغوت كيركوز