أي لغة كان يتحدث آدم؟ هل كانت لديه لغة واحدة أم عدة لغات؟ هذه هي الأسئلة، التي تبدو طفولية، حول لغة الكلام للرجل الأول، التي يدعونا إليها الكاتب المغربي الرفيع، عبد الفتاح كيليطو. في هذه الأوقات المضطربة، ومن خلال العودة إلى ردود الفعل الهووية الضيقة، يعد هذا دعوة للهواء إلى التعددية وعدم اليقين من خلال الأدب والأساطير والشك الفلسفي.

المؤلفون الذين يقرؤون بجدية القدماء ويحرصون على الكتابة انطلاقًا من هذا المادة المستخرجة من القصص التي قد تهم معاصريهم لا يتواجدون بكثرة. عالم وكاتب قصص في آن واحد، عارف كبير بالثقافة العربية ومتعلم باللغة الفرنسية، وقد تم تكريمه مرتين في العامين الماضيين من قبل أكاديميات مرموقة في الرياض[1] وباريس[2]، الكاتب المغربي عبد الفتاح كيليطو هو جزء من هذه الفئة النادرة من الكتاب-المؤلفين الذين يعرفون كيف يسحروننا باستمرار. من خلال إعادة نشر، بعد ثمانية وعشرين عامًا من إصداره الأول، دروسه الرائعة في كلية فرنسا، في عام 1988، بدعوة من أندريه ميكيل، تحت عنوان مثير، لغة آدم[3]، يعترف بنفسه في مقدمته المناسبة أنها لم تفقد شيئًا من جاذبيتها.

عبور اللغات

إعادة قراءة نفس النص، بعد سنوات، تتيح لنا أحيانًا التحقق من هواجس مؤلفه، مع مرور الوقت. ومن الواضح أن العلاقة مع اللغات لدى العرب وبالتالي روابطهم الغامضة مع الهوية والآخر، مع وهم المماثلة وظهور المختلف، لا تتوقف عن العودة في أعماله من خلال عدة تباينات. سأذكر واحدة فقط، مستوحاة من فرانز كافكا، الذي كان أيضًا متمردًا على التعيينات الهووية، والذي استخدم نفس الصيغة فيما يتعلق باليديش، أنا أتكلم جميع اللغات لكن بالعربية[4].

لكن لماذا يبقى المتعة التي شعرنا بها لأول مرة عند قراءة لغة آدم سليمة؟ أولاً، بسبب مسألة الأسلوب والعلاقة بالأدب في حد ذاته. كيليطو جزء من نادي أكثر انغلاقًا من القراء-المؤلفين الذين لا يكررون ما يقرؤون ليتفاخروا بمعرفة ما، بل يتناولون ما قرأوه بدهشة متجددة. علاوة على ذلك، منذ بداية النص، يشاركنا دهشته الكبيرة من أنه وقع في نص عربي قديم، يعود إلى القرن الرابع من الهجرة، لكنه لا يستطيع بعد ذلك تحديده بدقة - هل تم قراءته في قصص الأنبياء للطالبي أم في رسالة الغفران للمعري؟ - والذي تضمن هذا التساؤل غير المتوقع حول لغة الرجل الأول. لكن قوته ككاتب تكمن في أنه يدعونا بخفة إلى متابعته في تحقيقه الذي يقع على حافة علم اللغة وعلم الآثار للآثار والعلامات الماضية. يتركنا معلقين حتى النهاية على هذا السؤال الذي يبدو تافهًا، بل طفوليًا: أي لغة كان يتحدث بها آدم؟

لغة الجنة

في الحقيقة، الاهتمام الذي لا يزال قائمًا بالطريق الذي يقترحه علينا في سبع محطات (كما في بحث روحي) يثيره بشكل كبير المحتوى الفلسفي والتاريخي للألغاز الكبرى التي يكشفها من خلال موقف من كانديد أو جوها الذي يتقن فن التظاهر، مما يعطي انطباعًا بعدم قول شيء جاد. ومع ذلك، بشكل دقيق، يواجهنا بأسئلة لا تتوقف عن إعادة طرحها علينا، في هذه الأوقات المضطربة من العودة إلى الانغلاق الهووي، والدعوات إلى النقاء ورائحة التفوق المزعوم الحضاري.

أولاً، من خلال البحث عن معرفة ما إذا كانت اللغة الأصلية في الجنة، كما تم تناولها بجرعة كبيرة من التكهن من قبل المفسرين للنصوص المقدسة (الكتاب المقدس والقرآن) كانت واحدة أم متعددة، يفتح كيليطو أمامنا مجموعة من التساؤلات. الأكثر سخرية هي تلك التي تتعلق بمقاربة، في صدى رولان بارت، المعرفة والنكهة، وبالتالي لغة آدم كعضو يتذوق الثمرة المحرمة، واللغة كحديث من خلالها علمه الله الأسماء، التي لم يعد بإمكانه استعادتها بعد السقوط والنسيان الذي يتبع ذلك. جمال الجهد النقدي في هذا النص هو أنه، في مواجهة الاتجاهات الحنينية والتلاعبية التي تتمسك بإعادة تصنيع أصل يُفترض أنه نقي، يلعب المؤلف على الإمكانيات الغامضة التي تتاح له لمدح الهجين وغير المحدد.

في هذا السياق، يدعونا إلى عدم أخذ العلاقة التي تم تأسيسها بسهولة بين الوحدة العقائدية للديانات التوحيدية والوحدة اللغوية وبالتالي التفوق المزعوم للغة التي يُفترض أنها أصلية، مؤسسة. من خلال اللعب على حقيقة أن السريانية سبقت العربية، يعيد كيليطو، مستندًا إلى تقليد راسخ، إحداث الارتباك بين ما تعلمه التاريخ وما تتركه اللاهوت. أيضًا، من خلال هذا التحايل، ودون حتى أن يدعي القيام بميتافيزيقا اللغة، يردد في المجال العربي الانتقادات التي وجهتها الفيلسوفة حنة أرندت إلى صديقها مارتن هايدغر بشأن التفوق المزعوم للألمانية كلغة اللوجوس، وبالتالي العقل.

"لغة "البربر

سواء شعر العرب في دورهم بالتفوق، لأن لغتهم هي لغة الوحي والقرآن، وبالتالي مقدسة، أو اعتبر السادة الرومان في عصرهم أنفسهم متفوقين لأن اللاتينية هي لغة المسيطرين، فإن التاريخ يتكرر دائمًا ويعود لوسم الآخرين كـ "برابرة". وقد ذكرت الفيلسوفة باربرا كاسين بالفعل الرابط الإيتيمولوجي بين كلمة "برابرة" وكون بعض القبائل تتحدث بلغاتها بلبلبل وبالتالي تُعتبر ذات عقلية أدنى. يذكرنا كيليطو، من جانبه، بالتحول الدلالي بين بلبلة (ارتباك بالعربية) وأسطورة بابل حيث، محكومين بالتحدث بعدة لغات دون أن يفهموا بعضهم البعض، غرق البشر في الفوضى.

هنا أيضًا، تكمن دقة كيليطو في تركنا في حيرة، أمام احتمالين: هل تعدد لغات بابل عقابًا إلهيًا أم مثاليًا سبق الجنة ويسعى البشر لاستعادته؟ الأمر كله يتعلق بمعرفة ما إذا كان آدم يتحدث بلغة واحدة أم جميع اللغات. لأنه إذا كانت التعددية متأصلة في الآدميين، فإنها ستتوقف عن كونها مرادفًا لعدم الفهم والتشتت والرفض المتبادل، وستصبح حينها يوتوبيا يجب إعادة النظر فيها.

الحيلة التي يجدها كيليطو لمدح التعددية تتمثل في مضاعفة هويات آدم، أولاً من خلال العودة إلى وضعه المزدوج المفترض كنبي وشاعر، مؤلف الأبيات التي قُدمت كمرثية لابنه هابيل الذي قُتل على يد أخيه قابيل. ثم، يتحدث عن طبيعته النسيان التي تجعله أكثر إنسانية. أخيرًا، يتوقف عند شخصية نبي آخر، إسماعيل، الأول الذي تخلى عن اللغة الآرامية لوالده، إبراهيم، وبدأ يتحدث بالعربية. كما لو أن المؤلف، من خلال الالتفاف حول الأساطير والتاريخ، يسعى لإعادة النظر في الافتراضات الأولية.

هل كان آدم يتحدث حقًا بالعربية؟ يظهر لنا الأدباء والمفسرون القدماء من المشرق الذين تجرأوا على التساؤل حول ذلك أنه يكفي طرح السؤال لعدم الانغلاق في يقين محكوم عليه أن يكون إيديولوجيًا، نوع من الاعتقاد الذي يمكن أن يؤخذ كـ (ما بعد) حقيقة.

[1] جائزة الملك فيصل للغة والأدب العربي في 2023

[2] الجائزة الكبرى للفرانكفونية من الأكاديمية الفرنسية في 2024

[3] أعيد نشرها من قبل أفريكا مود، مجموعة باوباب، كلاسيكيات أفريقية، 2024

[4] نشرت من قبل أكت سود، مجموعة سندباد، 2013

*دريس كسيكس كاتب، مؤلف مسرحي، باحث في الإعلام والثقافة وعميد مشارك للبحث والابتكار الأكاديمي في HEM (جامعة خاصة في المغرب). تم منحه لقب ضابط الفنون والآداب من قبل وزارة الثقافة الفرنسية في 2024.

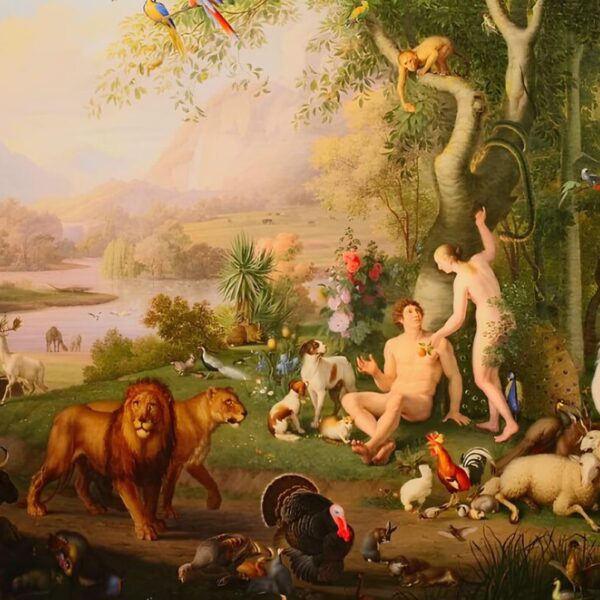

صورة الغلاف: آدم وحواء في الجنة الأرضية، لوحة زيتية على قماش لجوهان وينزل بيتر (متحف الفاتيكان)