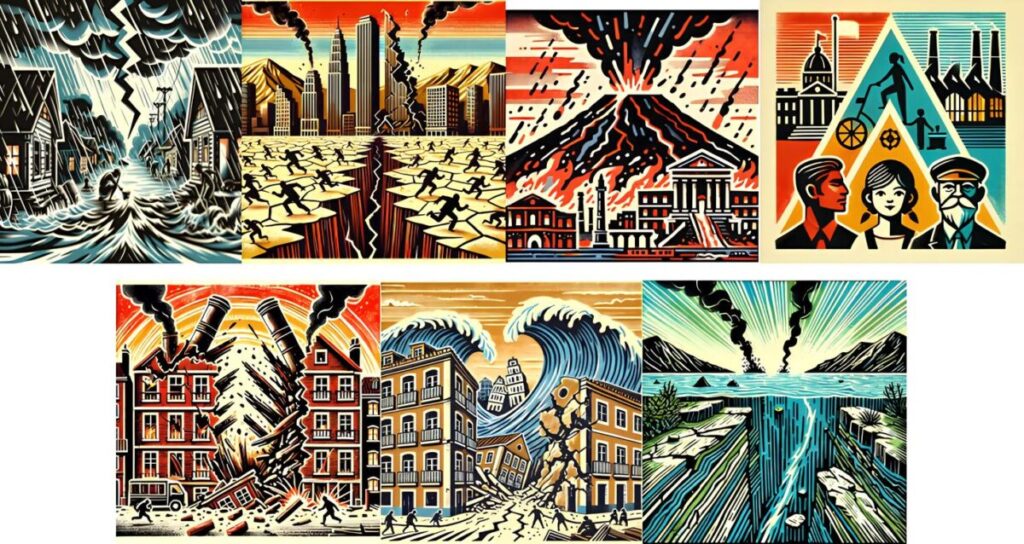

Terremoti, inondazioni, ondate di calore… Il bacino del Mediterraneo concentra rischi naturali maggiori. Ma questi pericoli diventano catastrofi solo a causa delle vulnerabilità umane e dell'esposizione crescente delle popolazioni. Il Mediterraneo deve affrontare le sfide della prevenzione, il che richiede un dialogo stretto tra ricerca, decisione pubblica e società civile

Questo articolo è un riassunto di 7 interviste tra scienziati pubblicate in 22-med nell'agosto 2024. Un dialogo tra Bernard Mossé, responsabile scientifico di Neede Méditerranée, e Ante Ivcevic, specialista nella gestione dei rischi nelle zone costiere, associato al Centro PAP/RAC a Spalato in Croazia nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Queste interviste possono essere trovate per intero nelle 11 lingue utilizzate sul sito.

Una regione ad alto rischio… e alta esposizione

Regione densamente popolata, molto urbanizzata e soggetta a una massiccia pressione turistica, il Mediterraneo è particolarmente vulnerabile di fronte alle catastrofi naturali. I fenomeni sono numerosi: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, ondate di calore o incendi. Ma come sottolinea Ante Ivcevic, specialista croato nella gestione dei rischi, « non sono gli eventi naturali di per sé a causare i drammi, è la nostra esposizione e il nostro modo di rispondere ».

Dalla Grecia alla Libia, le recenti inondazioni mortali sono state spesso aggravate da costruzioni inadeguate, un'assenza di pianificazione o una cattiva gestione delle infrastrutture idrauliche. Il rischio non è mai neutro: rivela anche le falle politiche e sociali delle società che vi si trovano ad affrontare.

Catastrofi amplificate dalle decisioni umane

Se i terremoti sono sempre esistiti, le loro conseguenze variano a seconda di come le società li anticipano. In Croazia, il terremoto del 2020 ha messo in luce la vulnerabilità di molti edifici costruiti negli anni '60-'70, in un'epoca in cui la consapevolezza dei rischi era bassa. A Catania (Sicilia), nonostante una forte conoscenza storica dei pericoli, pochi alloggi sono oggi adattati al rischio sismico. La causa è un costo ritenuto troppo elevato per una minaccia percepita come astratta.

La storia mostra che la risposta umana è decisiva: il terremoto di Lisbona del 1755 fu amplificato da incendi provocati da candele accese per Ognissanti. Più recentemente, lo tsunami del 2004 nell'oceano Indiano ha innescato la creazione di un sistema globale di allerta precoce. « I progressi più significativi avvengono spesso dopo una catastrofe », osserva Ante Ivcevic.

Informare non basta: coinvolgere è necessario

Di fronte all'aumento dei rischi, la semplice diffusione di informazioni non è più sufficiente. Ante Ivcevic sostiene la necessità di un coinvolgimento attivo delle popolazioni nei processi decisionali. « La fiducia è essenziale. È necessario uno scambio reciproco tra scienziati, decisori e cittadini, non una comunicazione dall'alto verso il basso. »

Le esperienze sul campo lo dimostrano: in materia di prevenzione, l'adesione degli abitanti, la conoscenza del proprio territorio e la loro capacità di trasmettere messaggi di allerta sono cruciali. Le associazioni di cittadini possono svolgere questo ruolo di intermediari. La questione della « giustizia climatica » è anche centrale: le popolazioni più vulnerabili, spesso le meno responsabili dei rischi, sono anche le meno in grado di adattarsi.

Un ruolo rinnovato per gli scienziati

Gli stessi ricercatori devono adattare la loro postura. Non tutti sono chiamati a diventare mediatori, ma quelli che possono devono impegnarsi nella costruzione di un racconto collettivo comprensibile e mobilitante. « La scienza è un bene pubblico, deve rendere conto alla società », insiste Ante Ivcevic.

Questa responsabilità passa anche attraverso una trasparenza sull'incertezza, l'evoluzione delle conoscenze e la pluralità delle soluzioni. I centri di ricerca pubblici svolgono qui un ruolo chiave per portare una visione a lungo termine, di fronte alle urgenze politiche o economiche.

Verso una cultura condivisa della gestione dei rischi

L'esempio del protocollo mediterraneo di gestione integrata delle zone costiere, firmato nell'ambito della Convenzione di Barcellona, dimostra che un quadro comune può produrre effetti concreti. In Marocco, un arretramento di 100 metri delle costruzioni lungo la costa è ora previsto per lasciare spazio alle fluttuazioni naturali della costa. « Non è solo una questione tecnica. È una cultura della prevenzione che deve emergere », conclude Ante Ivcevic.

Bibliografie

Ante Ivcevic, specialista nella gestione dei rischi nelle zone costiere post-dottorato in geografia presso l'Università di Aix-Marseille. Associato al Centro PAP/RAC a Spalato in Croazia nell'ambito del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Attualmente lavora al progetto Proteus all'interno del laboratorio MESOPHOLIS dell'Università di Aix-Marseille, sulla gestione dei rischi nel Mediterraneo, sotto la direzione di Sylvie Mazzella, direttrice di ricerca in sociologia.

Bernard Mossé Storiografo, responsabile Ricerca, Educazione, Formazione dell'associazione NEEDE Méditerranée. Membro del Consiglio scientifico della Fondazione del Campo dei Mille – Memoria e Educazione per la quale è stato responsabile scientifico e coordinatore della Cattedra UNESCO « Educazione alla cittadinanza, scienze umane e convergenza delle memorie » (Università di Aix-Marseille / Campo dei Mille).

Foto di copertura: il Mediterraneo è particolarmente esposto ai rischi costieri ©Johannes Plenio - Pexel