Come superare gli stereotipi del harem creati dall'immaginario orientalista ? La storica franco-tunisina, Jocelyne Dakhlia, ha appena pubblicato un'opera monumentale che consente di sfuggire alle rappresentazioni fisse della donna musulmana come ai presupposti del dispotismo che sottendevano questo sguardo, in particolare nel Maghreb.

"Anche se gli europei si disputano su cose così elementari come la carne di manzo e l'allevamento dei polli, i loro fantasmi comuni sul harem rimangono una base molto solida di unificazione", osservava con umorismo la sociologa e femminista marocchina Fatéma Mernissi.

Di fronte al doppio fraintendimento

Il suo discorso, nel suo libro Il harem europeo (Ed. Le Fennec, 2003), è che se Le Mille e una notte sono state a lungo vietate in arabo, trasmesse solo oralmente, e incorporate nella libreria occidentale nel 1704, bisogna comprendere il doppio fraintendimento sottostante.

Il primo è quello di un orientamento -questo Oriente creato dall'Occidente, secondo la formula di Edward Said- che ha fissato l'immagine della donna musulmana, come chiusa, sottomessa e oggetto permanente di desiderio. E il secondo riguarda un'élite patriarcale, all'interno delle stesse società musulmane, che non avrebbe lasciato emergere in loro questo immaginario di donne intelligenti, non riducibili ai loro corpi, capaci di sfidare l'ordine stabilito attraverso l'intelligenza, l'immaginazione e altri espedienti per detenere porzioni di potere.

Queste donne, non riducibili all'immagine immutabile dominante, sono rappresentate negli scritti di Mernissi sia nella sua storia personale attraverso sua nonna Yasmina, che ha letteralmente vissuto in un harem a Fès, sia da ciò che lei chiama "le sultane dimenticate", per designare donne che un tempo erano capi di Stato in Islam e cancellate dalle cronache storiche, come Sitt Al Mulk sotto i fatimidi, e molte altre. Ma tornava regolarmente al personaggio fittizio di Shéhérazade, che le serviva da metro, tanto si era mostrata erudita, coraggiosa e capace di sfidare con le parole ciò che il re despota Shahrayar credeva di imporle come regole arbitrarie.

Contro "la teoria del harem"

Due decenni dopo, proprio, la storica franco-tunisina, Jocelyne Dakhlia, nota per la sua rigore, il suo senso della sfumatura e la sua preoccupazione antropologica di far parlare fonti marginali e storie di apparente ordinarietà, per illuminare la grande storia, pubblica in tre volumi e poco meno di duemila pagine, il risultato di oltre dieci anni di ricerca, con il titolo Harems e sultani: Genere e dispotismo in Marocco e altrove XIV°-XX° secolo (Ed. Anacharsis, 2024).

Per avviare la sua impresa di riscrittura di una storia fortemente distorta dalla storiografia dominante, l'autrice sceglie di partire da un episodio di apparente banalità, molto poco riportato, risalente al 1672, e precisamente da una spedizione fallita del sultano, Moulay Ismaïl, per prendere le redini di Marrakech. "Quando fu assediato tra le montagne ..., che si salvò a favore della notte, molte delle sue donne furono costrette a camminare a piedi ... una di esse si smarrì tra le nevi, di cui non si poté avere alcuna notizia", riporta lo storico Germain Moüette. Dakhlia si appropria di questo passaggio e di una serie di altri esempi empirici per smontare la teoria del harem, una sorta di legge antropologica generale che sfida i fatti storici, che lascerebbe intendere che nelle società maghrebine, le donne erano "collettivamente confinate, escluse dallo spazio pubblico e quindi dalla politica".

Nella sua ricerca, supportata da una moltitudine di documenti iconografici, mappe e revisioni teoriche e concettuali, sulle questioni di genere e di potere, la storica combatte contro le generalizzazioni, l'iper-sessualizzazione degli harem e quindi l'essentialismo che alimenta ancora oggi l'idea che le donne musulmane siano esseri indeboliti e dominati, da salvare. Questo lavoro di scavo metodologico, lo conduce su più fronti, smontando il pregiudizio di un eccezionalismo musulmano, riposizionando nel loro contesto i divari uomo-donna e offrendo una griglia di lettura originale dei rapporti di dominio e delle forme di autoritarismo.

Si riferisce in questo senso prima di tutto alla nozione di morfologia umana presso Galeno, basandosi su una concezione unisessuale, che ha a lungo prevalso e spiegherebbe che gli harem erano certo dei ginecei, ma anche luoghi di efebi, eunuchi e omosessuali, come si sofferma, immagini alla mano, sulla nozione di mascolinità e di peluria, che aiutano a ridefinire attraverso le loro rappresentazioni culturali i confini di genere. Allo stesso modo, moltiplica, a seconda dei periodi storici e dei rapporti di potere, come la paura delle donne, come nel caso di una favorita del re del Marocco, durante l'espedizione portoghese a Safi nel 1513, di diventare "schiava e di essere trattata con durezza dai suoi nuovi padroni". Attraverso una serie di espedienti, Dakhlia dimostra che all'epoca, gli harem sono plurali e gli effetti del dominio patriarcale, altrettanto feroci e probabilmente anche di più nei serragli dei colonizzatori cristiani.

Riscrivere la storia dal basso

Il lavoro metodico condotto dall'autrice consente di rinominare le epoche e quindi ridefinire i quadri concettuali diffusi. Così, i tre volumi del libro corrispondono a tre tempi: dei ginecei (dal 1350 al 1550), dei serragli (dal 1550 al 1750), poi degli harem (dal 1750 al 1930). Permette, nel passaggio, di riscrivere la storia da un prisma transnazionale, ordinario, commerciale, usuale, e non solo elitario o sovra-determinato dalle vite presumibilmente confinate dei Palazzi.

Jocelyne Dakhlia è particolarmente lucida riguardo alle resistenze che affronta questo faticoso lavoro di riscrittura della storia dal basso. Prima di tutto, sottolinea, criticando in qualche modo gli scritti più classici sull'argomento, come quelli di Fatéma Mernissi, che accordano un maggiore interesse per le sultane, le regine e altre donne potenti, come tante eccezioni che mascherano o invisibilizzano, nel lungo periodo della storia, il ruolo attivo delle donne ordinarie.

Rimane anche scettica sulla capacità di mobilitare contro-narrazioni che valorizzino una diversa lettura storica dei rapporti di potere nei confronti delle donne, tanto i movimenti nazionali, mentre liberano i loro paesi, sono stati anche i promotori di un neo-patriarcato come di nuove forme di dispotismo post-coloniale. E poi, che sia a causa del discorso neo-orientalista, sempre così essenzialista, che si allea ai femminismi come un movimento pro-occidentale, o delle tendenze identitarie all'interno delle società maghrebine, l'incredibile ricchezza delle lotte di emancipazione storiche dispiegate in questo libro è oggi fuori campo. Come se in questa questione di uguaglianza di genere, a causa della nozione schermo di "harem" -non lontano da quella di haram (illegale)- che muta e serve diversamente da alibi al patriarcato, fosse necessario ripartire tutto da zero.

Driss Ksikes è scrittore, autore teatrale, ricercatore in media e cultura e preside associato alla ricerca e all'innovazione accademica presso HEM (università privata in Marocco).

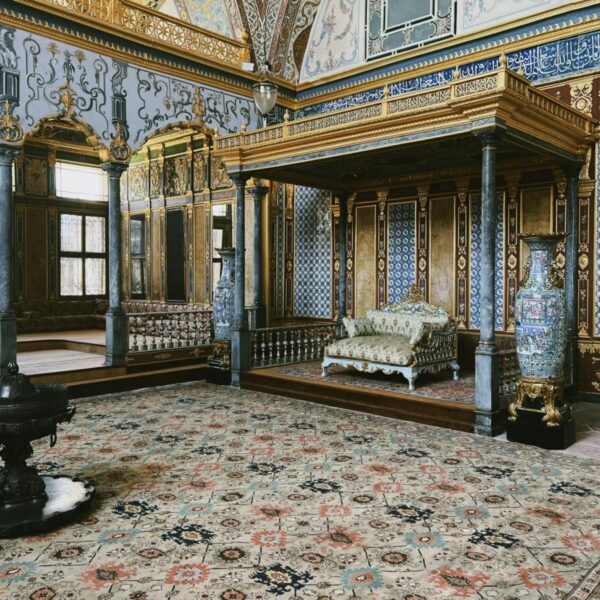

Foto di copertura: La Sala imperiale (Hünkâr Sofası) del harem del palazzo di Topkapi a Istanbul © Mehmet Turgut Kirkgoz