¿Cómo superar los estereotipos del harén fabricados por la imaginería orientalista? La historiadora franco-tunisiana, Jocelyne Dakhlia, acaba de publicar un trabajo monumental que permite escapar de las representaciones fijas de la mujer musulmana así como de los presupuestos del despotismo que subyacían a esta mirada, especialmente en el Magreb.

"Incluso si los europeos discuten sobre cosas tan elementales como la carne de res y la cría de pollos, sus fantasías comunes sobre el harén siguen siendo una base muy sólida de unificación", observaba con humor la socióloga y feminista marroquí Fatéma Mernissi.

Frente a la doble confusión

Su propuesta, en su libro El harén europeo (Ed. Le Fennec, 2003), es que si Las mil y una noches han estado prohibidas durante mucho tiempo en árabe, transmitidas solo oralmente, e incorporadas en la librería occidental en 1704, hay que entender la doble confusión detrás de ello.

La primera es la de un orientalismo -este Oriente fabricado por Occidente, según la fórmula de Edward Said- que ha fijado la imagen de la mujer musulmana, como recluida, sumisa y objeto permanente de deseo. Y la segunda se refiere a una élite patriarcal, dentro de las propias sociedades musulmanas, que no habría dejado florecer en su seno esta imagen de mujeres inteligentes, irreductibles a sus cuerpos, capaces de desafiar el orden establecido mediante la inteligencia, la imaginación y otros subterfugios para poseer parcelas de poder.

Estas mujeres, irreductibles a la imagen inmutable dominante, son representadas en los escritos de Mernissi tanto en su historia personal a través de su abuela Yasmina, que vivió literalmente en un harén en Fez, como por lo que ella llama "las sultanas olvidadas", para designar a mujeres que alguna vez fueron jefas de Estado en el Islam y que han sido borradas de las crónicas históricas, como Sitt Al Mulk bajo los fatímidas, y muchas otras. Pero ella solía volver regularmente al personaje ficticio de Sherezade, que le servía de estándar, ya que se mostró tan erudita, valiente y capaz de desafiar con la palabra lo que el rey despótico Shahrayar creía imponerle como reglas arbitrarias.

Contra "la teoría del harén"

Dos décadas más tarde, precisamente, la historiadora franco-tunisiana, Jocelyne Dakhlia, reconocida por su rigor, su sentido de la matización y su preocupación antropológica por dar voz a fuentes marginales y a historias de apariencia ordinaria, para iluminar la gran historia, publica en tres tomos y un poco menos de dos mil páginas, el resultado de más de diez años de investigación, bajo el título Harénes y sultanes: Género y despotismo en Marruecos y en otros lugares siglo XIV-XX (Ed. Anacharsis, 2024).

Para iniciar su empresa de reescritura de una historia fuertemente sesgada por la historiografía dominante, la autora elige partir de un episodio de apariencia anodina, muy poco difundido, que data de 1672, y precisamente de una expedición fallida del sultán, Moulay Ismaïl, para tomar las riendas de Marrakech. "Cuando fue sitiado entre las montañas ..., se escapó en plena noche, varias de sus mujeres se vieron obligadas a caminar a pie ... una de ellas se perdió en medio de las nieves, sin que se supiera más de ella", relata el historiador Germain Moüette. Dakhlia se apodera de este pasaje y de una serie de otros ejemplos empíricos para desmantelar la teoría del harén, una especie de ley antropológica general que desafía los hechos históricos, que sugeriría que en las sociedades magrebíes, las mujeres estaban "colectivamente confinadas, excluidas del espacio público y, por lo tanto, de lo político".

En su enfoque, respaldada por una multitud de documentos iconográficos, mapas y revisiones teóricas y conceptuales sobre las cuestiones de género y poder, la historiadora lucha contra las generalizaciones, la hipersexualización de los harenes y, por lo tanto, el esencialismo que aún alimenta la idea de que las mujeres musulmanas son seres debilitados y dominados, que necesitan ser salvadas. Este trabajo de socavamiento metodológico lo lleva a cabo en varios frentes, desmontando el prejuicio de un excepcionalismo musulmán, recontextualizando las divisiones de género y ofreciendo una lectura original de las relaciones de dominación y las formas de autoritarismo.

En este sentido, se refiere primero a la noción de morfología humana de Galeno, basándose en una concepción unisexo, que ha prevalecido durante mucho tiempo y explicaría que los harenes eran, por supuesto, gineceos, pero también lugares de efebos, eunuques y homosexuales, como se detiene, con imágenes de apoyo, en la noción de masculinidad y vello corporal, que ayudan a redefinir a través de sus representaciones culturales las fronteras de género. Asimismo, multiplica, según los períodos históricos y las relaciones de poder, cómo el miedo a las mujeres, como el caso de una amante del rey de Marruecos, durante la expedición portuguesa a Safi en 1513, de ser "esclava y ser tratada con dureza por sus nuevos amos". A través de una serie de intermediaciones, Dakhlia muestra que en esa época, los harenes son plurales y los efectos de dominación patriarcal, también feroces y probablemente más en los serailes de los colonizadores cristianos.

Reescribir la historia desde abajo

El trabajo metódico realizado por la autora permite renombrar las épocas y, por lo tanto, redefinir los marcos conceptuales que se han difundido. Así, los tres tomos del libro corresponden a tres tiempos: de gineceos (de 1350 a 1550), de serailes (de 1550 a 1750), y luego de harenes (de 1750 a 1930). Permite, de paso, reescribir la historia desde un prisma transnacional, ordinario, comercial, habitual, y no solo elitista o sobredeterminado por las vidas supuestamente confinadas de los Palacios.

Jocelyne Dakhlia es particularmente lúcida sobre las resistencias a las que se enfrenta este arduo trabajo de reescritura de la historia desde abajo. Primero, ella subraya, criticando en cierto modo los escritos más clásicos sobre el tema, como los de Fatéma Mernissi, que otorgan un mayor interés a las sultanas, reinas y otras mujeres poderosas, como tantas excepciones que ocultan o invisibilizan, a lo largo de la historia, el papel activo de las mujeres ordinarias.

También se muestra escéptica sobre la capacidad de movilizar contra-relatos que valoren otra lectura histórica de las relaciones de poder hacia las mujeres, tanto los movimientos nacionales, al liberar sus países, también han sido promotores de un neo-patriarcado como de nuevas formas de despotismo postcolonial. Y luego, ya sea por el discurso neo-orientalista, siempre tan esencialista, que se alía con los feminismos como un movimiento pro-occidental, o por las tendencias identitarias dentro de las sociedades magrebíes, la increíble riqueza de las luchas de emancipación históricas desplegadas en este libro está hoy fuera de campo. Como si en este asunto de igualdad de género, debido a la noción pantalla de "harén" -no lejos de la de haram (ilícito)- que muta y sirve de manera diferente como un alibi al patriarcado, hubiera que volver a empezar desde cero.

Driss Ksikes es escritor, autor de teatro, investigador en medios y cultura y decano asociado de investigación e innovación académica en HEM (universidad privada en Marruecos).

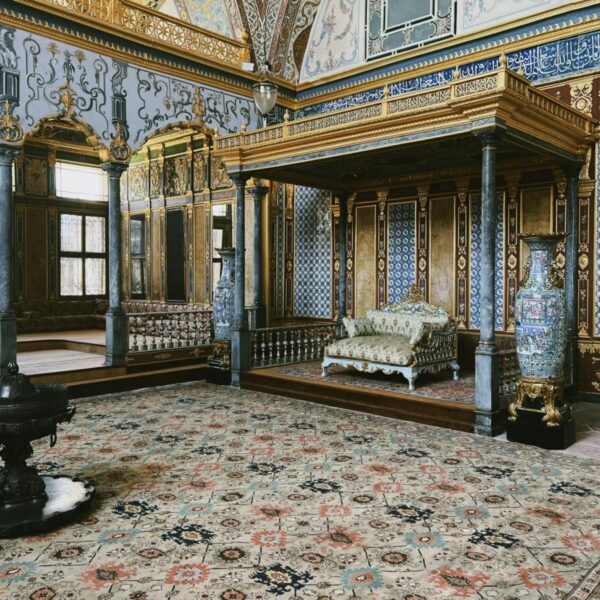

Foto de portada: La Sala imperial (Hünkâr Sofası) del harén del palacio de Topkapi en Estambul © Mehmet Turgut Kirkgoz