Comment dépasser les stéréotypes du harem fabriqués par l'imagerie orientaliste ? L'historienne franco-tunisienne, Jocelyne Dakhlia, vient de publier un travail monumental qui permet d’échapper aux représentations figées de la femme musulmane comme aux présupposés du despotisme qui sous-tendaient ce regard, notamment au Maghreb.

"Même si les Européens se disputent à propos de choses aussi élémentaires que la viande de bœuf et l'élevage des poulets, leurs fantasmes communs sur le harem restent une base très solide d'unification", observait avec humour la sociologue et féministe marocaine Fatéma Mernissi.

Face à la double méprise

Son propos, dans son livre Le harem européen (Ed. Le Fennec, 2003), est que si Les Mille et une nuits ont longtemps été interdites en arabe, juste transmis oralement, et incorporé dans la librairie occidentale en 1704, il faut comprendre la double méprise derrière.

La première est celle d'un orientalisme -cet Orient fabriqué par l'Occident, selon la formule d'Edward Said- qui a figé l'image de la femme musulmane, comme cloîtrée, soumise et objet permanent de désir. Et la seconde tient à une élite patriarcale, au sein des sociétés musulmanes elles-mêmes, qui n'aurait pas laissé éclore en leur sein cet imaginaire de femmes intelligentes, irréductibles à leurs corps, capables de défier l'ordre établi par l'intelligence, l'imagination et autres subterfuges pour détenir des parcelles de pouvoir.

Ces femmes, irréductibles à l'image immuable dominante, sont représentées dans les écrits de Mernissi autant dans son histoire personnelle par sa grand-mère Yasmina, ayant littéralement vécu dans un harem à Fès, que par ce qu'elle appelle "les sultanes oubliées", pour désigner des femmes autrefois chefs d'État en Islam et effacées des chroniques d'histoire, comme Sitt Al Mulk sous les fatimides, et bien d'autres. Mais elle tenait régulièrement à revenir au personnage fictionnel de Shéhérazade qui lui servait d'étalon tellement elle s'est montrée érudite, courageuse et capable de défier par le verbe ce que le roi despote Shahrayar croyait lui imposer comme règles arbitraires.

Contre "la théorie du harem"

Deux décennies plus tard, justement, l'historienne franco-tunisienne, Jocelyne Dakhlia, réputée par sa rigueur, son sens de la nuance et son souci anthropologique de faire parler des sources marginales et des histoires d'apparence ordinaires, pour éclairer la grande histoire, publie en trois tomes et un peu moins de deux-mille pages, le résultat de plus de dix années de recherche, sous le titre de Harems et sultans : Genre et despotisme au Maroc et ailleurs XIV°-XX° siècle (Ed. Anacharsis, 2024).

Pour amorcer son entreprise de réécriture d'une histoire fortement biaisée par l'historiographie dominante, l'auteure choisit de partir d'un épisode d'apparence anodin, très peu relayé, datant de 1672, et précisément d'une expédition manquée du sultan, Moulay Ismaïl, pour prendre les rênes de Marrakech. "Lorsqu'il fut assiégé entre les montagnes ..., qu'il se sauva à la faveur de la nuit, plusieurs de ses femmes furent contraintes de cheminer à pied ... l'une d’elles se perdit au milieu des neiges, dont on ne put avoir aucune connaissance", rapporte l'historien Germain Moüette. Dakhlia se saisit de ce passage et d'un chapelet d'autres exemples empiriques pour tordre le cou à la théorie du harem, une sorte de loi anthropologique générale défiant les faits historiques, qui laisserait entendre que dans les sociétés maghrébines, les femmes étaient "collectivement confinées, exclues de l'espace public et donc du politique".

Dans sa démarche, étayée par une multitude de documents iconographiques, de cartes et de révisions théoriques et conceptuelles, sur les questions de genre et de pouvoir, l'historienne se bat contre les généralisations, l'hypersexualisation des harems et donc l'essentialisme qui nourrit aujourd'hui encore l'idée que les femmes musulmanes sont des êtres affaiblis et dominés, à sauver. Ce travail de sape méthodologique, elle le mène sur plusieurs fronts, en démontant le préjugé d'un exceptionnalisme musulman, en resituant dans leur contexte les clivages hommes-femmes et en offrant une grille de lecture originale des rapports de domination et des formes d'autoritarisme.

Elle se réfère dans ce sens d'abord à la notion de morphologie humaine chez Gallien, se basant sur une conception unisexe, qui a longtemps prévalu et expliquerait que les harems étaient certes des gynécées, mais autant les lieux d'éphèbes, d'eunuques que d'homosexuels, comme elle s'attarde, images à l'appui, sur la notion de masculinité et de pilosité, qui aident à redéfinir par leurs représentations culturelles les frontières de genre. De même, elle multiplie, selon les périodes historiques et les rapports de pouvoir, comment la peur des femmes, tel le cas d'une maîtresse du roi du Maroc, lors de l'expédition portugaise à Safi en 1513, de se faire "esclave et d'être traitée avec dureté par ses nouveaux maîtres". Par une série de truchements, Dakhlia montre qu'à l'époque, les harems sont pluriels et les effets de domination patriarcale, aussi féroce et même probablement davantage dans les sérails des colonisateurs chrétiens.

Réécrire l'histoire par le bas

Le travail méthodique mené par l'auteure permet de renommer les époques et donc redéfinir les cadres conceptuels colportés. Ainsi, les trois tomes du livre correspondent à trois temps : des gynécées (de 1350 à 1550), des sérails (de 1550 à 1750), puis des harems (de 1750 à 1930). Il permet, au passage, de réécrire l'histoire à partir d'un prisme transnational, ordinaire, commercial, usuel, et pas seulement élitaire ou surdéterminé par les vies supposément confinées des Palais.

Jocelyne Dakhlia est particulièrement lucide à propos des résistances auxquelles se confronte ce fastidieux travail de réécriture de l'histoire par le bas. D'abord, elle souligne, en critiquant quelque part les écrits plus classiques sur le sujet, comme ceux de Fatéma Mernissi, qui accordent un plus grand intérêt pour les sultanes, les reines et autres femmes puissantes, comme autant d'exceptions qui masquent ou invisibilisent, sur le long cours de l'histoire, le rôle actif des femmes ordinaires.

Elle demeure également sceptique sur la capacité à mobiliser des contre-récits valorisant une autre lecture historique des rapports de pouvoir envers les femmes, tant les mouvements nationaux, tout en libérant leurs pays, ont été également les promoteurs d'un néo-patriarcat comme de nouvelles formes de despotisme post-colonial. Et puis, que ce soit à cause du discours néo-orientaliste, toujours aussi essentialisant, qui se ligue aux féminismes comme un mouvement pro-occidental, ou des tendances identitaires au sein des sociétés maghrébines, l'incroyable richesse des luttes d'émancipation historiques dépliées dans ce livre sont aujourd'hui hors-champ. Comme si dans cette affaire d'égalité de genre, à cause de la notion écran de "harem" -non loin de celle de haram (illicite)- qui mute et sert différemment d'alibi au patriarcat, il fallait de nouveau tout reprendre à zéro.

Driss Ksikes est écrivain, auteur de théâtre, chercheur en média et culture et doyen associé à la recherche et l’innovation académique à HEM (université privée au Maroc).

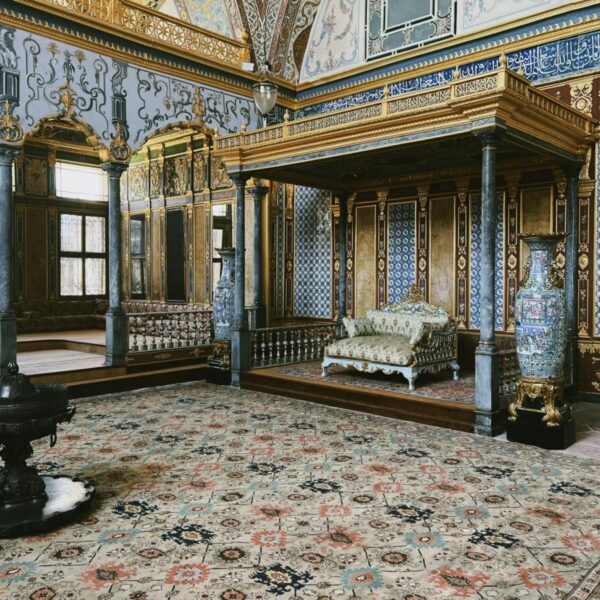

Photo de Une : La Salle impériale (Hünkâr Sofası) du harem du palais de Topkapi à Istanbul © Mehmet Turgut Kirkgoz