بينما تظل العلاقات بين فرنسا والجزائر مشوبة بذكريات الماضي الاستعماري، فإن إعادة النظر في مسيرة أتلان يسمح بإعادة التواصل مع تاريخ مشترك، يتكون من المنفى والمقاومة والنقل الفني. مع المؤرخة أنيسة بوياد، نعود إلى مصير رسام جزائري ظل لفترة طويلة في الظل، في قلب ذاكرة لا تزال حية على جانبي البحر الأبيض المتوسط.

بقلم أنيسة بوعيد

غادر من قسنطينة، عابرًا البحر الأبيض المتوسط ليكمل دراسته في باريس في أوائل الثلاثينيات، كان الشاب جان-ميشيل أتلان يتردد على شعراء السريالية والنشطاء المناهضين للاستعمار. المنفى لن يمحو آثار ماضيه الجزائري، بل على العكس سيعظمها، عندما يكرس نفسه بالكامل للرسم بعد تجربة النازية حتى نهايته المبكرة في باريس عام 1960. فنان كانت إيماءاته، ورموزه، وأشكاله مصدر إلهام للعديد من الفنانين الجزائريين المعاصرين.

من الشعر إلى الرسم

بينما كان يدرس الفلسفة في باريس، في أوائل الثلاثينيات، وجد أتلان نفسه ممنوعًا من التدريس، منذ عام 1940، بسبب القوانين المعادية لليهود التي أقرها نظام فيشي المتعاون. متورطًا في المقاومة، لم ينجُ بعد اعتقاله إلا بتظاهر الجنون الذي قاده من سجن سانتي إلى مستشفى سانت-آن. بدأ أتلان يكرس نفسه أكثر فأكثر للرسم والتصميم بالوسائل المتاحة له في هذا السياق. صديقه الناقد ميشيل راجون يتحدث عن "دعوة متأخرة" ويستخدم في نفس النص مفهوم الإنجاز الجميل ليعني أن الرسم هو تعبيره الأكثر أصالة: "منذ أن بدأت تحقق ذاتك، كتب، أي منذ عام 1945[1]."

عند التحرير، وعيًا بأنه ناجٍ ومتحفزًا على الإبداع، نشر مجموعته الأخيرة من الشعر، Le sang profond، عرض، ثم ترك الكلمات جانبًا ليحتفظ فقط بالفنون البصرية. هذه القطيعة ليست محوًا لماضيه. على العكس، فإن اختيار تفضيل الصور، وأكثر من الصور، الرؤى، سيعزز ارتباطه بذكريات تاريخه الجزائري، بالانطباعات المدونة في ذاكرته. إن رسم أتلان هو أيضًا فن التذكر لجعل الصور التي شكلت حرفيًا، "أعطت شكلًا"، خياله، منذ "المرات الأولى" في الطفولة، تظهر في الحاضر.

رقصة الإيماءة

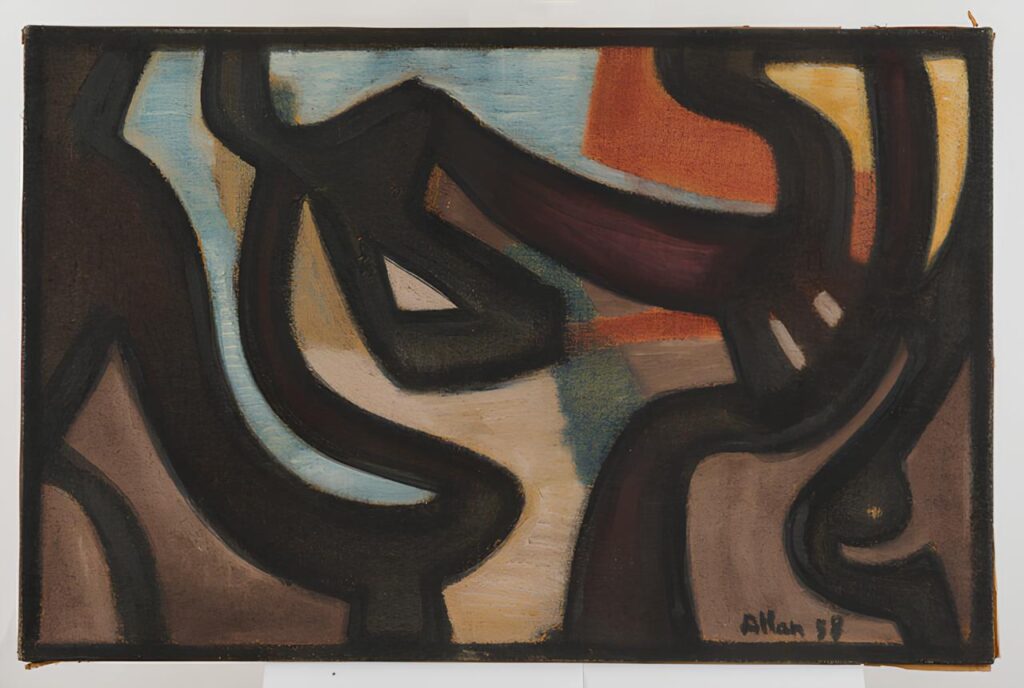

وطريقته في تحقيق ذلك هي التخلي عن التفكير لصالح الإيماءة. كان أتلان يستخدم غالبًا استعارة الرقص، حيث كان يرى نفسه كراقص أمام قماشه كما لو كان يستثمره بكل جسده وكل طاقته الحيوية. في فترة ما بعد الحرب مباشرة، هذه اللوحة الإيمائية، التي ظهرت في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا في باريس، تعبر بما فيه الكفاية عن دور الجسد، والتجارب التي تم اجتيازها واستيعابها، وتفضل "التعبير العفوي للرسام[2]." أتلان ليس مجرد رسام إيمائي آخر، بل هو واحد من الأوائل. ميشيل راجون الذي عرف أتلان جيدًا كتب في عام 1960 "نعلم أن الرسم الإيمائي تحت التأثير الشرقي الأقصى هو اليوم في غاية الشيوع. لكن هل كنت سأعرف أنك رائد في هذا الرسم الإيمائي، لو لم نكن نعرف بعضنا البعض منذ زمن طويل؟ في الواقع، كان رسمك عام 1945 أكثر خطية من ذلك في عام 1960.[3]" رائد، ولكنه أيضًا بسبب تاريخه، مختلف عن الفنانين الأوروبيين الذين يتبعون الرسم الإيمائي، والذين سيستولون من الخارج على الرموز الرسومية للثقافات غير الأوروبية كما فعل جورج ماثيو على سبيل المثال أو كما يمكن أن يفعل أصدقاؤه من مجموعة CoBrA الذين عرض معهم، في كفاح ضد ثقل الثقافة الغربية التي تعيق، حسب رأيهم، أي إبداع.

أتلان، رغم أنه سيظل دائمًا منفتحًا على جميع الثقافات، هو بالفعل وريث لمجموعة من الأشكال والرموز التي يعيد استثمارها بطريقته الخاصة من خلال استجواب حداثتها. في هذا النص الأساسي الذي تم ذكره سابقًا، ينفي ميشيل راجون التصنيفات التي تحبس عمل أتلان بشكل خاطئ، - تصويري؟ - تجريدي؟ - تعبيرية؟: "تفسر هذه شمال إفريقيا لوحتك تمامًا كما تفسر هذه المدارس التي لم تمر بها في الواقع[4]." إذا كان بعض المراقبين لم يروا فيه سوى أحد أعضاء هذه مدرسة باريس التي كانت نبضها هو التجريد الليري، فإن آخرين كانوا أكثر انتباهاً لفرادته واعترافوا في أعماله بالركيزة الثقافية التي تغذيها. المصطلح "بربري" الذي يستخدم كثيرًا، بكل غموضه، يريد بلا شك أن يعبر عن وجود هذه الرموز والألوان العنيفة التي تعطي تداخلها إيقاعًا، وحيوية، وتوترًا غامضًا لكل واحدة من أعماله. من خلال الحذر من التعيينات العرقية و/أو الجغرافية التي تزرعها هذه المصطلحات التي تنكر الجانب الإبداعي للفنان، وما وراء فكرة التركيب، يمكننا التحدث بالإشارة إلى إدوارد غليسان، عن "التواجد المشترك" - إرث معترف به من ثقافة مهيمنة وإبداع فريد.

أتلان والرسم الجزائري

التناسق الكبير في عمل أتلان المرسوم يقدم لعيوننا بصمة جزائرية لا تزال نابضة بالحياة. في لغته التصويرية، يحرر أتلان الرموز من أي معنى دقيق، وينشرها في دوائر كبيرة من الأسود، مما يجعلها أشجارًا، أو ظلالًا راقصة، أو توتيمية. هذه الرموز التي قد تذكر الخط العربي، العبري، العالم الأمازيغي، يستخدمها أتلان من أجل إمكاناتها الجمالية الكبيرة، ولكن أيضًا لأنه وريث لهذه العوالم من الأشكال. يشعر أيضًا بأنه وريث للرسوم المنمقة لفن الكهوف والرسوم الجدارية التي اكتشف علماء الآثار آثارها في الطاسيلي. بعيدًا عن الصور النمطية لبطاقات البريد، بعيدًا عن الرسم الشرقي الذي كان يكرهه، فإن أعماله ليست وصفية. يتحدث أتلان عن "أشكال أخذتني من أحشائي (ومن دون ذلك لا توجد لوحة)[5]."

في سنوات ما بعد الحرب هذه، وعندما بدأت عملية إنهاء الاستعمار، كان لرسم أتلان صدى قوي على الفنانين الجزائريين من جيل جديد الذين، مثله، كانوا في باريس في أوائل الخمسينيات ويبحثون عن طريقهم في الحداثة دون إنكار تاريخهم. على الرغم من أنه يرفض أي تعيين هوياتي، إلا أن الرسام عبد الله بنانتور يراه على هذا النحو: "كان أتلان الأول في السياق المغاربي الذي طرح المشكلة ليس من حيث الجنسية، ولكن من حيث الجذور.[6]" كتب الفنان محمد خدة بعد بضع سنوات عندما عاد إلى الجزائر في وقت الاستقلال: "أتلان القسنطيني الذي توفي مبكرًا هو رائد الرسم الجزائري الحديث. إن كل عمله بإيقاعه البربري ليس سوى ذاكرة لمضايق الروميل وعرين النسر الذي هو قسنطينة.[7]" دينيس مارتينيز، أحد مؤسسي مجموعة Aouchem في الجزائر عام 1967، التي أكدت بشدة على الرغبة في إعادة التواصل مع الفنون الشعبية لإحياء الإبداع، رأى أتلان كرائد[8]. اليوم، إذا لم تكن أعماله موجودة في المتاحف الجزائرية، فإن الفنانين الجزائريين لا يزالون يعتبرونه رائدًا استطاع في سياق إنهاء الاستعمار أن يؤكد حيوية جمالية تستمد من مرجعيات الثقافة الجزائرية لتدرجها في عالم متعدد.

[1]جان أتلان، نصوص من م. راجون و أ. فيرديت، ص8 و 10، جنيف، منشورات رينيه كيستر، 1960.

[2]انظر على موقع مركز بومبيدو MNAM النص الذي يقدم المعرض "الرسوم الإيمائية"، يونيو-سبتمبر 2008.

[3]نفس النص لميشيل راجون، ملاحظة 1، ص3.

[4]نفس الشيء، ص 10.

[5]نفس العمل، رسالة من جان أتلان إلى ميشيل راجون، ص15.

[6]جلالي قديد، بنانتور، آثار مسار، باريس، منشورات مريم سولال، 1992، ص 106.

[7]محمد خدة، عناصر لفن جديد، الجزائر، UNAP، إعادة إصدار 1972، ص 51.

[8]مقابلة مع دينيس مارتينيز، مرسيليا، سبتمبر 2024.

بإذن من غاليري هوغ، ليون-باريس

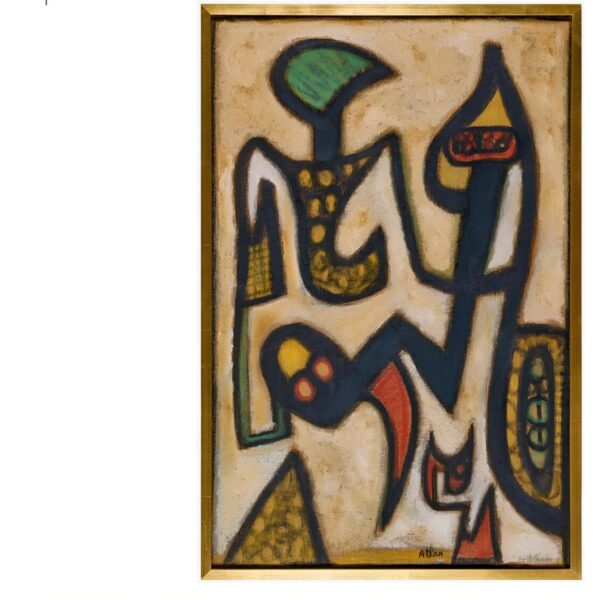

صورة الغلاف: رسم أمازيغي، زيت على قماش، 100 × 65 سم، 1954 © DR

أنيسة بوياد هي مؤرخة ومنسقة معارض. كانت مؤخرًا منسقة معرض "بايا. بطلة جزائرية من الفن الحديث"، في معهد العالم العربي في باريس وفي فيي شاريتي، في مرسيليا.