Mientras las relaciones entre Francia y Argelia siguen marcadas por las memorias vivas del pasado colonial, volver sobre el recorrido de Atlan permite reconectar con una historia compartida, hecha de exilios, resistencias y transmisiones artísticas. De la mano de la historiadora Anissa Bouayed, redescubrimos el destino de un pintor argelino que permaneció demasiado tiempo en la sombra, en el corazón de una memoria aún viva a ambos lados del Mediterráneo.

Por Anissa Bouayed

Partiendo de Constantine, cruzando el Mediterráneo para estudiar en París a principios de los años 30, el joven Jean-Michel Atlan se relaciona con poetas surrealistas y militantes anticolonialistas. El exilio no borrará las huellas de su pasado argelino, sino que, por el contrario, las magnifica, cuando se entrega en cuerpo y alma a la pintura tras la prueba del nazismo hasta su prematura muerte en París en 1960. Un artista cuyo gesto, signos y formas han inspirado a numerosos artistas contemporáneos argelinos.

De la poesía a la pintura

Mientras estudiaba filosofía en París, a principios de los años 30, Atlan fue prohibido de enseñar en 1940 debido a las leyes antijudías promulgadas por el régimen colaboracionista de Vichy. Comprometido en la Resistencia, su salvación, tras su arresto, se debe solo a la simulación de locura que lo lleva de la prisión de la Santé al hospital Sainte-Anne. Atlan se dedica cada vez más al dibujo y a la pintura con los medios precarios que tiene en este contexto. Su amigo, el crítico Michel Ragon, habla de « vocación tardía » y utiliza en el mismo texto la hermosa noción de realización para significar que la pintura es su expresión más auténtica: « Desde que comenzaste a realizarte, escribe, es decir, en 1945[1] ».

En la Liberación, consciente de ser un sobreviviente y animado por la urgencia de crear, publica su último libro de poesía, Le sang profond, expone, y luego deja de lado las palabras para conservar solo las artes visuales. Esta ruptura no es el borrado de su pasado. Muy por el contrario, elegir privilegiar las imágenes, y más que las imágenes, las visiones, lo unirá aún más profundamente a los recuerdos de su historia argelina, a las impresiones grabadas en su memoria. La pintura de Atlan es también un arte de la rememoración para hacer surgir en el presente de la obra las imágenes que han dado literalmente forma, « informado » su imaginario, desde « las primeras veces » de la infancia.

La danza del gesto

Y su manera de lograrlo es abandonar la cerebralidad en favor del gesto. Atlan utilizaba a menudo la metáfora de la danza, viéndose a sí mismo como un bailarín frente a su lienzo, como si lo invirtiera con todo su cuerpo y toda su energía vital. Justo después de la guerra, esta pintura gestual, que ha emergido en Estados Unidos, pero también en París, dice bastante sobre la parte del cuerpo, las experiencias atravesadas e incorporadas y privilegia « la expresión espontánea del pintor[2] ». Atlan no es un pintor gestual más, sino uno de los primeros. Michel Ragon, quien conoció tan bien a Atlan, escribe en 1960: « Se sabe que la pintura gestual bajo la influencia extremo-oriental está hoy muy de moda. Pero, ¿habría sabido que eras un pionero de esta pintura gestual, si no nos conociéramos desde hace tanto tiempo? De hecho, tu dibujo de 1945 era aún más caligráfico que el de 1960.[3] » Precursor, pero también por su historia, diferente de los artistas europeos adeptos a una pintura gestual, que se apropian desde afuera de los signos gráficos de las culturas extraeuropeas, como lo hizo Georges Mathieu, por ejemplo, o como pueden hacerlo sus amigos del grupo CoBrA con quienes expuso, en lucha contra los pesos de la cultura occidental que, según ellos, obstaculizan toda creación.

Atlan, si bien siempre estará abierto a todas las culturas, ya es heredero de un repertorio de formas y signos que reinvierte a su manera interrogando su modernidad. En este texto esencial ya citado, Michel Ragon refuta las clasificaciones que encierran falsamente la obra de Atlan, -¿Figurativa? - ¿Abstracta? - ¿Expresionista?: « Esta África del Norte explica tanto tu pintura como estas escuelas por las que en realidad nunca pasaste [4] ». Si algunos observadores solo lo vieron como uno de los miembros de esta Escuela de París cuyo corazón palpitante era la abstracción lírica, otros fueron más atentos a su singularidad y reconocieron en sus obras el sustrato cultural que las alimentaba. El término « bárbaro » utilizado a menudo, con toda su ambigüedad, quiere sin duda dar cuenta de esta presencia de signos y tonos violentos cuyo entrelazado da ritmo, vitalidad y misteriosa tensión a cada una de sus obras. Al desconfiar de las asignaciones étnicas y/o geográficas instiladas por estos términos que niegan la parte creativa del artista, y más allá de la idea de síntesis, se puede hablar, refiriéndose a Edouard Glissant, de « co-presencia » -herencia asumida de una cultura dominada y creación singular.

Atlan y la pintura argelina

La gran coherencia de la obra pintada de Atlan ofrece a nuestras miradas una huella argelina siempre palpitante. En su lenguaje pictórico, Atlan libera los signos de toda significación precisa, los despliega en grandes arabescos negros, haciéndolos árboles, siluetas danzantes o totémicas. Estos signos que pueden evocar la caligrafía árabe, hebrea, el mundo bereber, Atlan los utiliza por su gran potencial plástico, pero también porque es heredero de estos universos de formas. También se siente heredero de los dibujos estilizados del arte rupestre y parietal cuyas huellas han sido descubiertas por los prehistoriadores en el Tassili. Lejos de los clichés de las postales, lejos de la pintura orientalista que abominaba, sus obras no son descriptivas. Atlan habla de « formas que me han tomado de las entrañas (y fuera de eso no hay pintura) [5] ».

En esos años de postguerra y en el momento en que comenzaba la descolonización, la pintura de Atlan tuvo una fuerte resonancia en los artistas argelinos de una nueva generación que, como él, están en París a principios de los años 50 y buscan su camino en la modernidad sin renegar de su historia. Aunque rechaza toda asignación identitaria, el pintor Abdallah Benanteur lo percibe así: « Atlan fue el primero en el contexto magrebí en plantear el problema no de la nacionalidad, sino de las raíces. [6] ». El artista Mohammed Khadda escribe unos años más tarde, cuando ha regresado a Argel en el momento de la Independencia: « Atlan, el constantinense prematuramente desaparecido, es un pionero de la pintura argelina moderna. Toda su obra, con ritmos bárbaros, no es más que memoria de las gargantas del Rhummel y del nido de águila que es Constantine.[7] » Denis Martinez, uno de los fundadores en Argel en 1967 del grupo Aouchem, que afirmaba con vehemencia la voluntad de reconectar con las artes populares para revitalizar la creación, veía a Atlan como un precursor[8]. Hoy, si bien sus obras no están presentes en los museos argelinos, los artistas argelinos todavía lo consideran un pionero que supo, en el contexto de la descolonización, afirmar la vitalidad de una estética que se nutre de los referentes de la cultura argelina para inscribirla en un universo plural.

[1]Jean Atlan, textos de M. Ragon y A. Verdet, p8 y 10, Ginebra, ed. René Kister, 1960.

[2]Ver en el sitio del Centro Pompidou MNAM el texto que presenta la exposición « Abstracciones gestuales », junio-septiembre 2008.

[3]Mismo texto de Michel Ragon, nota 1, p3.

[4]Idem, p 10.

[5]Mismo libro, carta de Jean Atlan a Michel Ragon, p15.

[6]Djilali Kadid, Benanteur, huellas de un camino, París, ed. Myriam Solal, 1992, p 106.

[7]Mohammed Khadda, elementos para un arte nuevo, Argel, UNAP, reedicción 1972, p 51.

[8]Entrevista con Denis Martinez, Marsella, septiembre 2024.

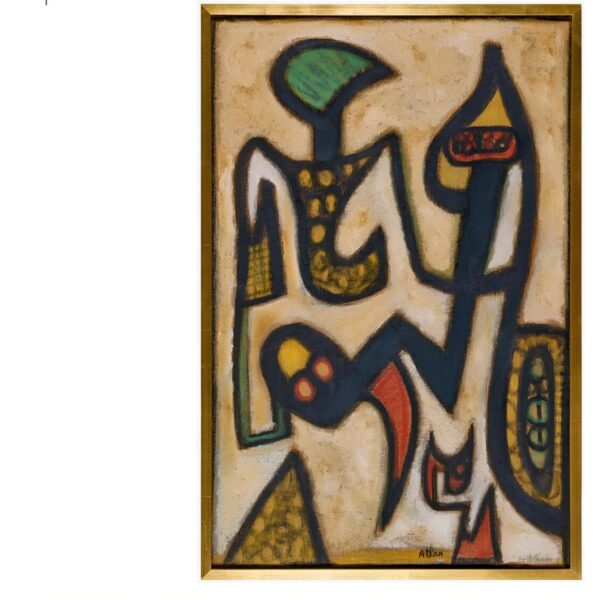

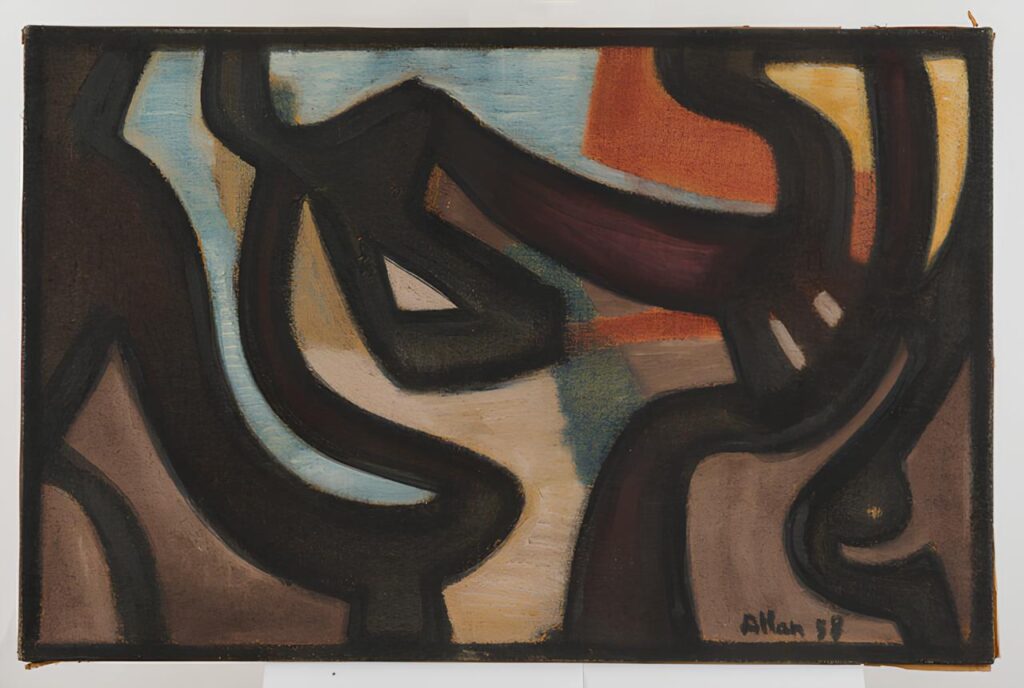

Courtesy Galerie Houg, Lyon-Paris

Foto de portada: Pintura bereber, óleo sobre lienzo, 100 x 65 cm, 1954 © DR

Anissa Bouayed es historiadora y comisaria de exposiciones. Recientemente fue la comisaria de la exposición « Baya. Una heroína argelina del arte moderno », en el Instituto del Mundo Árabe en París y en la Vieille Charité, en Marsella.