Alors que les relations entre la France et l’Algérie restent marquées par les mémoires vives du passé colonial, revisiter le parcours d’Atlan permet de renouer avec une histoire partagée, faite d’exils, de résistances et de transmissions artistiques. Avec l’historienne Anissa Bouayed, retour sur le destin d’un peintre algérien trop longtemps resté dans l’ombre, au cœur d’une mémoire encore vive des deux côtés de la Méditerranée.

Par Anissa Bouayed

Parti de Constantine, traversant la Méditerranée pour aller faire ses études à Paris au début des années 1930, le jeune Jean-Michel Atlan fréquente les poètes surréalistes et les militants anticolonialistes. L’exil ne va pas effacer les traces de son passé algérien, mais au contraire les magnifier, quand il se donne corps et âme à la peinture après l’épreuve du nazisme jusqu’à sa fin prématurée à Paris en 1960. Un artiste dont le geste, les signes et les formes ont inspiré nombre d’artistes contemporains algériens

De la poésie à la peinture

Alors qu’il est allé étudier la philosophie à Paris, au début des années 1930, Atlan se retrouve interdit d’enseigner, dès 1940, à cause des lois anti-juives édictées par le Régime collaborationniste de Vichy. Engagé dans la Résistance il ne doit son salut, après son arrestation, qu’à la simulation de la folie le conduisant de la prison de la Santé à l’hôpital Sainte-Anne. Atlan se donne de plus en plus au dessin et à la peinture avec les moyens de fortune qui sont les siens dans ce contexte. Son ami le critique Michel Ragon parle de « vocation tardive » et utilise dans le même texte la belle notion d’accomplissement pour signifier que la peinture est son expression la plus authentique : « Depuis que tu as commencé à t’accomplir, écrit-il, c’est-à-dire en 1945[1] »

À la Libération, conscient d’être un survivant et animé de l’urgence de créer, il publie son dernier recueil de poésie, Le sang profond, expose, puis laisse de côté les mots pour ne conserver que les arts visuels. Cette rupture n’est pas l’effacement de son passé. Bien au contraire, choisir de privilégier les images, et plus que les images, les visions, va le souder plus profondément encore aux souvenirs de son histoire algérienne, aux impressions inscrites dans sa mémoire. La peinture d’Atlan est aussi un art de la remémoration pour faire advenir dans le présent de l’œuvre les images qui ont littéralement donné forme, « informé » son imaginaire, depuis « les premières fois » de l’enfance.

La danse du geste

Et sa manière d’y parvenir est de délaisser la cérébralité au profit du geste. Atlan utilisait souvent la métaphore de la danse, se voyant lui-même comme un danseur face à sa toile comme s’il l’investissait de tout son corps et de toute son énergie vitale. Dans l’immédiat après-guerre, cette peinture gestuelle, qui a émergé aux États-Unis, mais aussi à Paris dit assez la part du corps, des expériences traversées et incorporées et privilégie « l’expression spontanée du peintre[2] ». Atlan n’est pas un peintre gestuel de plus, mais l’un des tout premiers. Michel Ragon qui a si bien connu Atlan écrit en 1960 « On sait que la peinture gestuelle sous l’influence extrême-orientale est aujourd’hui très à la mode. Mais aurais-je su que tu étais un pionnier de cette peinture gestuelle, si nous ne nous connaissions pas depuis si longtemps ? En fait ton dessin de 1945 était encore plus calligraphique que celui de 1960.[3] » Précurseur, mais aussi de par son histoire, différent des artistes européens adeptes d’une peinture gestuelle, qui vont s’approprier de l’extérieur les signes graphiques des cultures extra-européennes comme l’a fait Georges Mathieu par exemple ou comme peuvent le faire ses amis du groupe CoBrA avec qui il a exposé, en lutte contre les pesanteurs de la culture occidentale qui entravent selon eux toute création.

Atlan s’il restera toujours ouvert à toutes les cultures, est déjà héritier d’un répertoire de formes et de signes qu’il réinvestit à sa manière en interrogeant leur modernité. Dans ce texte essentiel déjà cité, Michel Ragon réfute les classements qui enferment faussement l’œuvre d’Atlan, -Figuratif ? - Abstrait ? -Expressionniste ? : « Cette Afrique du Nord explique aussi bien ta peinture que ces écoles par lesquelles en fait tu n’es jamais passé [4]». Si certains observateurs ne le virent que comme l’un des membres de cette École de Paris dont le cœur battant était l’abstraction lyrique, d’autres furent plus attentifs à sa singularité et reconnurent dans ses œuvres le substrat culturel qui les nourrissait. Le terme « barbare » souvent utilisé, avec toute son ambiguïté, veut sans doute rendre compte de cette présence de signes et de teintes violentes dont l’enchevêtrement donne rythme, vitalité et mystérieuse tension à chacune de ses œuvres. En se méfiant des assignations ethniques et/ou géographiques instillées par ces termes qui nient la part créatrice de l’artiste, et au-delà de l’idée de synthèse, on peut parler en se référant à Edouard Glissant, de « co-présence » -héritage assumé d’une culture dominée et création singulière.

Atlan et la peinture algérienne

La grande cohérence de l’œuvre peinte d’Atlan offre à nos regards une empreinte algérienne toujours palpitante. Dans son langage pictural, Atlan libère les signes de toute signification précise, les déploient en de grandes arabesques noires les faisant arbres, silhouettes dansantes ou totémiques. Ces signes qui peuvent évoquer la calligraphie arabe, hébraïque, le monde berbère, Atlan les utilise pour leur grand potentiel plastique, mais aussi parce qu’il est héritier de ces univers des formes. Il se sent aussi héritier des dessins stylisés de l’art rupestre et pariétal dont les préhistoriens ont découvert les traces au Tassili. Loin des clichés des cartes postales, loin de la peinture orientaliste qu’il exécrait ses œuvres ne sont pas descriptives. Atlan parle de « formes qui m’ont pris aux entrailles (et hors de ça point de peinture) [5]»

En ces années d’après-guerre et au moment où commençait la décolonisation, la peinture d’Atlan eut une forte résonance sur les artistes algériens d’une nouvelle génération qui, comme lui, sont à Paris au début des années 1950 et cherchent leur voie dans la modernité sans renier leur histoire. Bien qu’il refuse toute assignation identitaire, le peintre Abdallah Benanteur le perçoit ainsi : « Atlan a été le premier dans le contexte maghrébin à poser le problème non pas de la nationalité, mais des racines. [6]». L’artiste Mohammed Khadda écrit quelques années plus tard alors qu’il est rentré à Alger au moment de l’Indépendance : « Atlan le Constantinois prématurément disparu est un pionnier de la peinture algérienne moderne. Toute son œuvre aux rythmes barbares n’est que mémoire des gorges du Rhummel et du nid d’aigle qu’est Constantine.[7] » Denis Martinez, l’un des fondateurs à Alger en 1967 du groupe Aouchem qui affirmait avec véhémence la volonté de renouer avec les arts populaires pour revitaliser la création, voyait Atlan comme un précurseur[8]. Aujourd’hui, si ses œuvres ne sont pas présentes dans les musées algériens, les artistes algériens le considèrent toujours comme un pionnier qui a su dans le contexte de la décolonisation affirmer la vitalité d’une esthétique qui puise dans les référents de la culture algérienne pour l’inscrire dans un universel pluriel.

[1]Jean Atlan, textes de M. Ragon et A.Verdet, p8 et 10, Genève, éd. René Kister, 1960.

[2]Voir sur le site du Centre Pompidou MNAM le texte présentant l’exposition « Abstractions gestuelles », juin-septembre 2008.

[3]Même texte de Michel Ragon, note 1, p3.

[4]Idem, p 10.

[5]Même ouvrage, lettre de Jean Atlan à Michel Ragon, p15.

[6]Djilali Kadid, Benanteur, empreintes d’un cheminement, Paris, éd. Myriam Solal, 1992, p 106.

[7]Mohammed Khadda, éléments pour un art nouveau, Alger, UNAP, réédition 1972, p 51.

[8]Entretien avec Denis Martinez, Marseille, septembre 2024.

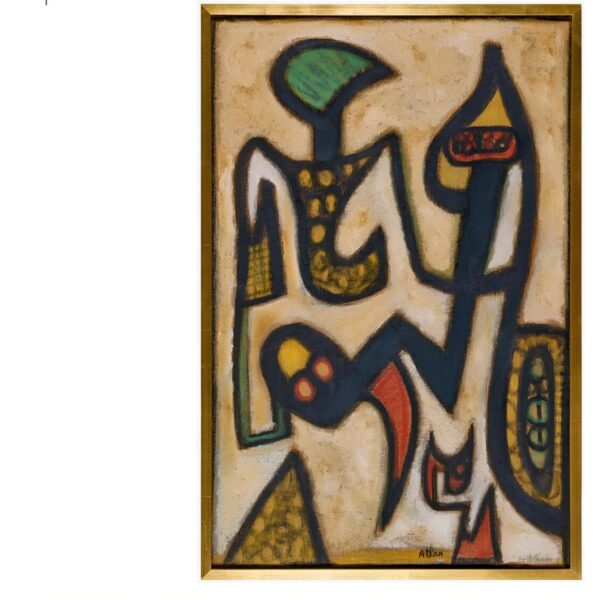

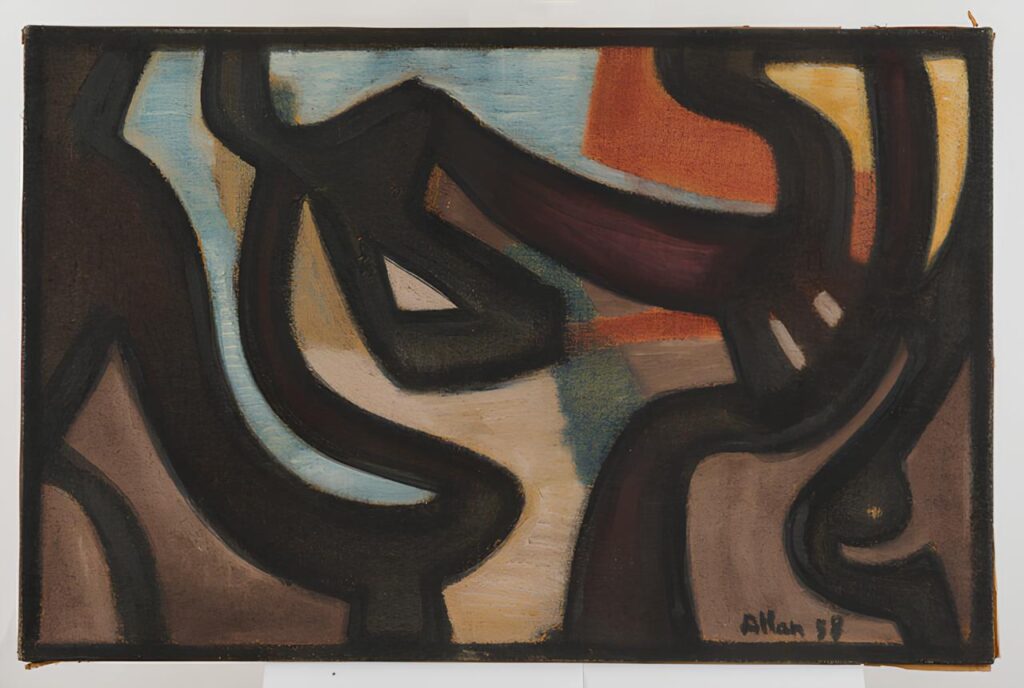

Courtesy Galerie Houg, Lyon-Paris

Photo de Une : Peinture berbère, huile sur toile, 100 x 65 cm, 1954 © DR

Anissa Bouayed est historienne et commissaire d’exposition. Elle a récemment été la commissaire de l’exposition « Baya. Une héroïne algérienne de l’art moderne », à l’Institut du monde arabe à Paris et à la Vielle Charité, à Marseille.