Il était une fois, une histoire oubliée ou plutôt enfouie… Cette histoire a eu lieu sur les îles de Lérins, au large de Cannes, sur la Côte d’Azur. Un cimetière est ressorti des limbes, ou plutôt des broussailles et des ronces qui l’avaient envahi. Dans les années 1970, des forestiers de l’Office National des Forêts, qui employait de nombreux harkis, rapatriés musulmans, ont découvert un vaste cimetière de plus de 200 tombes, posé là et négligé par ceux qui en avaient la responsabilité et la charge.

Ils ont tout de suite compris, par l’ordonnancement des pierres et l’orientation des tombes qu’il s’agissait d’un cimetière musulman. Pour leur rendre hommage ils ont fait poser une pierre gravée à l’entrée du cimetière où était inscrit : « À nos frères musulmans morts pour la France ! ». Le contraste était saisissant, car, juste à côté, existe un cimetière de la guerre de Crimée en parfait état de conservation, propre et fort bien entretenu. Il est vrai que nous sommes avec la Crimée bien loin de la guerre coloniale en Algérie.

Prisonniers à Ste Marguerite

Que s’est-il donc passé pour retrouver toutes ces tombes musulmanes sur l’île Sainte-Marguerite ? Une histoire occultée, comme une très large part des formes et des conditions de la conquête de l’Algérie par la France, à partir de 1832. Une conquête brutale, qui n’a jamais cherché à épargner les civils, et parfois même au contraire, comme lors des enfumades des grottes du Dahra, où ils ont été des cibles privilégiées. Bugeaud, Pélissier, Cavaignac ou Saint Arnaud, ces officiers de l’armée française n’ont pas hésité à commettre de véritables atrocités et crimes de guerre. Ces faits sont aujourd’hui bien documentés et établis par les historiens et les controverses actuelles en France à ce sujet sont dénuées de sens et d’exactitude.

La politique de réclusion au Fort Royal de Ste Marguerite en témoigne. Ce haut lieu de détention de l’État, jadis avec la figure du « Masque de fer », sous Louis XIV, puis des protestants s’est poursuivi avec la détention des exilés et déportés algériens, qui ne sont pas « Morts pour la France », comme il était indiqué sur la pierre à l’entrée du cimetière, dans un véritable contre sens historique, mais ils sont plutôt morts en la combattant, en résistant à la conquête militaire française. C’est en effet une partie de la Smalah d’Abdel Kader, cette haute figure militaire et spirituelle algérienne qui a dirigé la révolte contre les troupes françaises, qui a été enfermée à Lérins, « jusqu’à nouvel ordre ». L’île de Ste Marguerite est ainsi devenue, entre 1841 et 1884 le principal lieu de détention des Algériens en France, déportés avec leur famille, sans jamais savoir jusqu’à quand ils seraient faits prisonniers hors de leur pays et de leur terre. Les lettres retrouvées dans les archives des prisonniers témoignent de l’immense tristesse de se retrouver ainsi coupé des siens. Les travaux des historiennes Sylvie Thénault, puis d’Anissa Bouayed, qui a mené une minutieuse enquête dans les archives, à la demande de la Ville de Cannes qui souhaitait enfin connaître la réalité exacte de cette histoire, ont permis d’identifier les noms, femmes et enfants compris, qui sont morts et enterrés sur les îles de Lérins. 274 personnes sont désormais sorties de l’anonymat et de l’oubli, ce qui donne un visage à une histoire qui n’en avait pas.

Une histoire en partage

La guerre de conquête a mis en contact des populations qui n’étaient pas directement reliées et a ainsi profondément changé la donne. C’est ainsi que la ville de Cannes, à travers la politique de réclusion au Fort Royal de Ste Marguerite, décidée non par la ville, mais par l’État s’est retrouvée comme malgré elle reliée à l’histoire de l’Algérie coloniale.

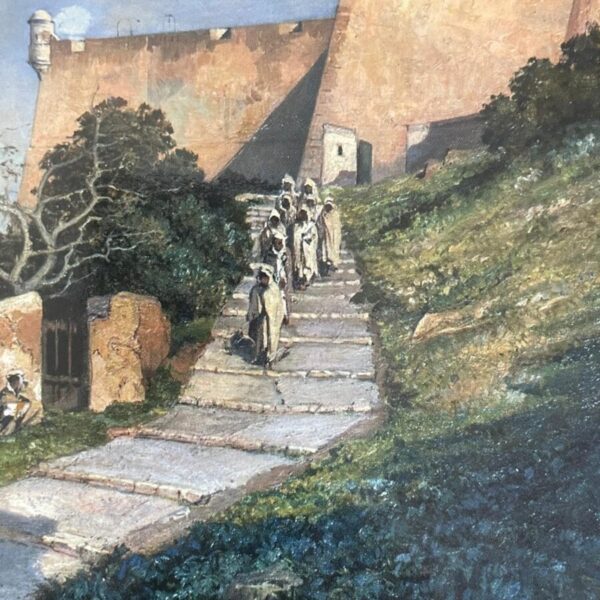

Les musulmans sur l’île n’étaient pas cachés ou invisibles. Il existe en effet toute une série de photographies, de cartes postales même, des documents et des reportages de journaux, comme L’illustration, et des tableaux, comme notamment celui d’Ernest Buttura, qui donnent à voir cette présence algérienne de plus de 40 ans. La remarquable exposition réalisée à l’été 2023 au Musée de la mer, par Christophe Roustan Delatour, a permis de sortir enfin de l’oubli cette histoire franco-algérienne, de montrer et de raconter ce qui ne l’était pas. Au silence et au déni, persistant, a succédé un début de reconnaissance d’une mémoire restée trop longtemps enfouie. Le passé ne passe pas, les tentatives d’effacement ou les tentations de l’oubli ne règlent rien, bien au contraire, elles favorisent une sorte de fermentation conflictuelle et approfondissent des nœuds de mémoires qui pourraient être dénoués pour envisager l’avenir autrement, entre les deux rives. La figure majestueuse d’Abdel Kader, héros de l’Algérie, mais figure admirée aussi côté européen pour avoir sauvé les chrétiens de Damas lors de l’insurrection en 1860, pourrait être un trait d’union d’une grande force symbolique, à l’heure où les relations entre l’Algérie et la France connaissent une période orageuse.

Des horizons possibles

Une histoire nouvelle a commencé, sur les îles de Lérins, avec un début de reconnaissance, et elle devrait résolument se poursuivre, en dépit des aléas politiques et internationaux entre l’Algérie et la France. Chacun peut s’y retrouver, en mettant en avant la dignité humaine.

Les hommes sont en effet devenus humains en enterrant leurs morts. Le cimetière de Ste Marguerite devrait ainsi être vraiment restauré et devenir un lieu de mémoire partagée. Il ne s’agit pas de repentance, mais d’un acte de reconnaissance de ce qui a fait notre histoire commune. Un lieu de recueillement est un lieu où chacun peut renouer avec ce qui le grandit.

Pour aller plus loin et donner un visage à l’avenir, le temps est venu de faire appel à des œuvres d’art, elles peuvent rendre visible la part d’invisible qui nous hante. Les photographies lumineuses de Franck Pourcel, réalisées à l’occasion de l’exposition au Musée de la mer, forment un ensemble qui devrait trouver toute sa place dans le parcours permanent de ce musée. Et au-delà, le projet de l’artiste Rachid Koraïchi, sur le site même du cimetière, pourrait apporter un signal majeur qui marque le lieu et le temps de son empreinte. Il a déjà réalisé un monument en hommage à l’Emir Abdel Kader, jadis enfermé au château d’Amboise, et une œuvre exemplaire en hommage aux moines de Tibhérine assassinés en Algérie.

Il a le sens du geste, du signe et du sacré et une telle œuvre, par un artiste de renommée internationale, marquerait une étape indispensable sur les chemins de la reconnaissance. Le projet est d’ores et déjà dessiné, reste à réunir les moyens pour le mettre en œuvre…

Ce parcours de la reconnaissance s’incarne également dans un excellent film documentaire, réalisé au printemps 2025 par Laurent Boullard pour France 3 : « L’histoire cachée de l’île Ste Marguerite ». Il fait entendre témoins, acteurs et spécialistes de cette histoire enfouie, qui ainsi sort de l’ombre, et donne à voir de nombreuses images et documents qui racontent ce qui est advenu sur cette île, au large de Cannes.

Depuis cette ville, connue dans le monde entier pour son festival international du film, un lieu, véritable trait d’union, pourrait voir le jour où des pages nouvelles d’une histoire commune sont en mesure de s’écrire, par-delà le temps de la discorde.

Photo de Une : Tableau d'Ernest Buttura (1841-1920) - Prisonniers musulmans à l'île Sainte-Marguerite (détail)