Cette île italienne, pointe avancée vers la Tunisie et l’Afrique, est connue dans l’actualité pour ses crises et ses drames, liés notamment aux débarquements des migrants venus de Méditerranée. On sait moins que Lampedusa fut longtemps une île refuge, un « lieu saint partagé », entre chrétiens et musulmans, qui ont trouvé là un véritable abri…

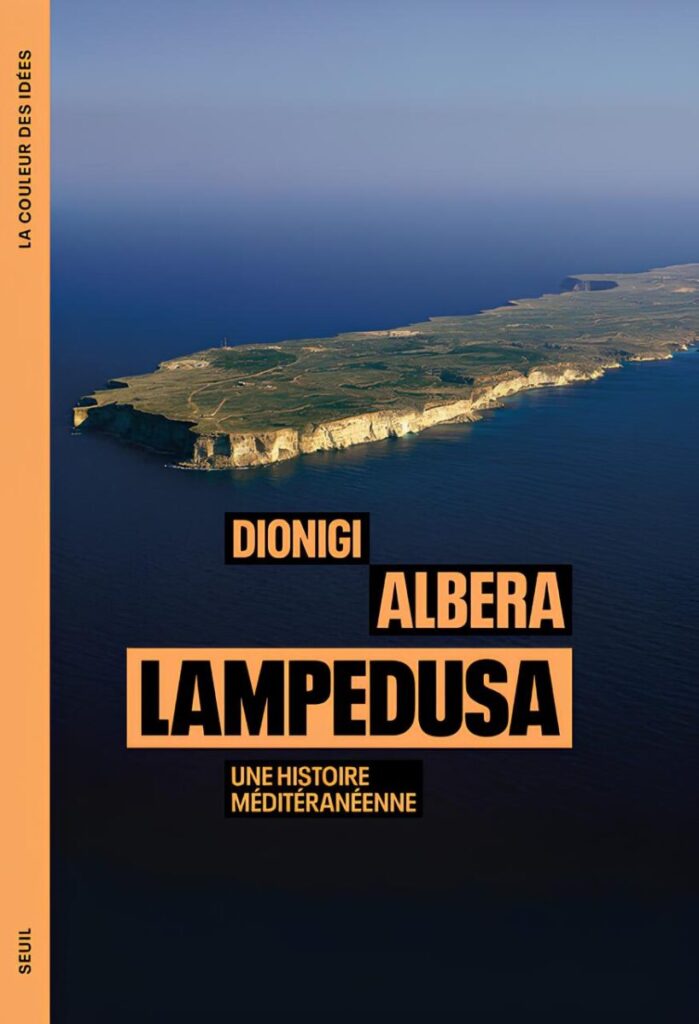

Son nom résonne fréquemment sur les chaînes d’information, associé à un triste chapelet de tragédies et de détresse humaine, à une comptabilité accablante de naufrages, de morts et de rescapés. Toutefois, ce minuscule territoire italien d’à peine 20 kilomètres carrés, égaré quelque part entre la Sicile et la Libye, est connu de manière superficielle. Il semble affleurer d’un passé brumeux, à partir du moment où les réflecteurs de l’actualité l’ont cerné. Pourtant, une virée dans l’histoire de cet écueil recèle bien des surprises et des coups de théâtre. Bref, il existe bien une Lampedusa avant « Lampedusa », pour ainsi dire.

Lampedusa avant Lampedusa

Au fil des siècles, le devenir de l’île respire avec l’eau qui l’entoure. Aussi loin qu’on puisse remonter dans le temps, on perçoit un carrefour maritime important, un nœud essentiel de la circulation humaine. Depuis le Moyen Âge, et pendant au moins six siècles, Lampedusa est un lieu de l’entre-deux dans un espace maritime fortement clivé entre chrétiens et musulmans. Perpétuellement inhabité, ce caillou planté au milieu des flots jouit d’une position névralgique et, grâce à sa neutralité, devient un point d’étape incontournable pour les bateaux, qui y trouvent de l’eau, du bois et des aliments. Ouverte, généreuse, nourricière, l’île offre également l’abri de ses criques à tout vaisseau en difficulté lors des fréquentes tempêtes qui s’abattent sur la mer. Cicatrice infinitésimale sur la peau lisse de l’eau, Lampedusa est un espace vide et néanmoins central. Elle est comme un nombril secret de la Méditerranée.

Un sanctuaire partagé

De surcroit, un dispositif symbolique étonnant surgit ici, en s’inscrivant dans le temps long. Une petite grotte, cachée dans les plis du territoire, accueille un culte singulier. Une moitié de cette anfractuosité est réservée à la vénération d’une image de la Vierge, l’autre à celle d’un saint musulman, dont elle abrite le tombeau. Les nombreux marins qui font escale sur l’île ne manquent jamais d’honorer ce petit sanctuaire, sans distinction de religion.

Les origines de cette configuration sont lointaines. Quand les premières références font surface dans les sources écrites, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, elles dévoilent une tradition déjà bien ancrée. Depuis, au fil des décennies, maints témoins manifestent régulièrement leur surprise face à la situation qu’ils découvrent dans la grotte, où s’amoncellent de nombreuses offrandes que les dévots catholiques et musulmans y ont déposées : monnaies, bagues, pendentifs, diadèmes, cierges, bougies… Cet assortiment inclut également des vêtements et plusieurs types d’ustensiles. Sans compter la présence de nourriture, sous forme de pain, de fromage, de viande salée.

Les principaux destinataires de ces provisions sont les esclaves fugitifs ou les naufragés, aussi bien chrétiens que musulmans. Grâce à ces biens, ils peuvent subsister, en attendant qu’un navire accoste et les prenne à son bord : point besoin, dans cette île déserte, de posséder la sagacité d’un Robinson Crusoé pour y survivre en solitaire. Grâce à la solidarité collective, les moyens nécessaires sont à la disposition de toute personne qui s’y égare. A leur tour, les matelots de passage ont le droit de se servir des objets enfouis dans la grotte, mais ils doivent les rendre par la suite ou bien déposer l’équivalent de leur valeur. Selon une croyance que tous partagent, indépendamment de leur religion d’appartenance, ceux qui enfreindraient cette loi tacite, en s’appropriant indument de quelque chose, ne seraient plus en mesure de quitter Lampedusa, car le vent et la tempête se déchaineraient contre leurs bateaux.

Un lieu de rencontre pacifique entre chrétiens et musulmans

Cette île demeure un espace de rencontre pacifique, dans une mer hantée par les antagonismes obstinés et les heurts belliqueux, où la violence peut éclater à tout moment. Avec son décor sobre et épuré, Lampedusa est une zone de contact, une transition, un seuil. Solitaire en haute mer, elle offre l’expérience d’un limen. Accoster sur ses rivages, pénétrer dans son intérieur, jusqu’à la grotte-sanctuaire, correspond à une traversée vers l’ailleurs. Dans son paysage de soleil et de vent, l’île autorise une rencontre intime et apaisée avec l’autre. Elle encourage une suspension des hostilités qui va jusqu’à l’entraide entre ennemis.

Le miracle de Lampedusa n’a pas des metteurs en scène attitrés. Aucun impresario ecclésiastique n’y a mis la main. Le sanctuaire et les traditions qui s’y rattachent sont le résultat d’une création spontanée et anonyme : l’œuvre de matelots, d’esclaves, de corsaires. Cependant, la renommée de l’île parcourt tous les recoins de la mer. La Madone de Lampedusa a ses dévots à Marseille comme à Livourne, à Tunis comme à Tripoli.

L’étonnante cohabitation interreligieuse, durablement installée sur cette île lointaine, devient bientôt familière au public cultivé en Europe. Au XVIIIe siècle, Lampedusa fait son entrée dans les salons parisiens où se réunit l’intelligentsia des Lumières. Symbole d’ouverture religieuse, auquel on se réfère de manière souvent détournée, elle s’insinue dans les réflexions des esprits les plus fins du siècle et se glisse dans certaines pages d’auteurs majeurs, tels Denis Diderot ou Jean-Jacques Rousseau.

Cette longue histoire aux allures féériques et mythiques s’achève vers le milieu du XIXe siècle, quand le Royaume des Deux-Siciles se lance dans la colonisation de l’île. La grotte-sanctuaire est alors réaménagée et disparaissent les installations liées au culte musulman. La tradition de partage interreligieux prend fin et le mythe de Lampedusa tombe en sommeil.

Une île frontière

Aujourd’hui, à nouveau île-frontière, Lampedusa renoue avec son ancienne vocation de lieu de transition et de contact. Elle est redevenue un limen, mais dans un espace surpeuplé, véritable bazar de la différence, où tant bien que mal se côtoient des groupes disparates et souvent antithétiques : migrants, touristes, population locale, militaires, fonctionnaires de l’UE et de l’ONU, personnels des ONG, activistes, artistes... Dans ce magma incertain se décèlent les germes de nouvelles pratiques d’ouverture et de paix. Elles visent à prévenir les naufrages, secourir les bateaux en détresse, assister les rescapés, honorer les morts, préserver autant que possible leur mémoire… Des volontaires venus de loin et des segments de la population locale s’efforcent ensemble de redonner un peu d’humanité à la frontière, en refusant la transformation de la mer en un mur de barbelés.

Lampedusa est de retour. Encore une fois, comme dans un lointain passé, une élaboration collective, par le bas, converge ici et donne forme à une île ouverte. Encore une fois, comme au siècle des Lumières, Lampedusa est là pour interpeller la conscience européenne.

Dionigi Albera, anthropologue, directeur de recherche honoraire au CNRS , il est à l’origine du programme de recherche sur “ Les lieux saints partagés “ et Commissaire de l’exposition du même nom, dont une nouvelle version sera présentée à Rome, à la Villa Médicis à l’automne 2025

Photo de Une : La porte de l'Europe située sur le point le plus au sud de l'île, et de l'Europe, est un monument dédié aux migrants morts et perdus en mer ©Dionigi Albera