Quale lingua parlava Adamo ? Aveva una o più lingue? Sono queste le domande, apparentemente infantili, sulla lingua del primo uomo, che ci invita a considerare il fine saggista marocchino, Abdelfatah Kilito. In questi tempi turbolenti, di ritorno a riflessi identitari ristretti, questo è un invito all'aria aperta alla pluralità e all'incertezza attraverso la letteratura, la mitologia e il dubbio filosofico.

Autori che leggono assiduamente i classici e si prendono cura di scrivere a partire da questo materiale riesumato per raccontare storie che possano interessare i loro contemporanei non si trovano facilmente. Erudito e narratore di storie allo stesso tempo, grande conoscitore della cultura araba e letterato in francese, negli ultimi due anni ha ricevuto riconoscimenti da prestigiose accademie a Riyadh[1] e Parigi[2], lo scrittore marocchino Abdelfattah Kilito fa parte di questa rara categoria di saggisti-narratori che sanno costantemente incantarci. Ripubblicando, ventotto anni dopo la sua prima edizione, le sue magistrali lezioni al Collège de France, nel 1988, su invito di André Miquel, con il titolo intrigante, La lingua di Adamo[3], riconosce lui stesso nella sua prefazione di circostanza che non hanno perso nulla del loro fascino.

La traversata delle lingue

Rileggere lo stesso testo, anni dopo, ci permette a volte di verificare le ossessioni del suo autore, nel corso del tempo. Ed è evidente che il rapporto con le lingue presso gli arabi e quindi i loro legami ambigui con l'identità e l'altro, con l'illusione del simile e l'avvento del diverso, continuano a tornare nella sua opera attraverso varie variazioni. Ne citerò solo una, ispirata da Franz Kafka, altrettanto restio alle assegnazioni identitarie, che usava la stessa formula riguardo allo Yiddish, Parlo tutte le lingue ma in arabo[4].

Ma perché il piacere provato la prima volta leggendo La lingua di Adamo rimane intatto? Innanzitutto, per una questione di stile e di rapporto con la letteratura in sé. Kilito fa parte di un club ancora più ristretto di lettori-autori che non solo non ripetono ciò che leggono per vantarsi di una qualche conoscenza, ma affrontano ciò che hanno letto con un meraviglioso rinnovato. D'altronde, fin dall'inizio del testo, ci comunica la sua grande sorpresa di essere inciampato in un antico testo arabo, risalente al quarto secolo dell'egira, ma che non riesce a collocare con certezza - era stato letto in Storie dei profeti di Al Taalibi o in La lettera del perdono di Al Maari ?-, e che conteneva questo inaspettato interrogativo sulla lingua del primo uomo. Ma il suo colpo di genio come scrittore è che ci invita con arguzia a seguirlo nella sua indagine situata al confine tra filologia e archeologia delle tracce e dei segni passati. Ci lascia sospesi fino alla fine su questa domanda apparentemente innocua, se non addirittura infantile: quale lingua parlava Adamo?

La lingua del Paradiso

A dire il vero, l'interesse rimasto intatto per il percorso che ci propone in sette stazioni (come in una ricerca spirituale) è fortemente suscitato dal contenuto filosofico e storico dei grandi enigmi che dispiega a partire da un atteggiamento di Candido o di Joha che maneggia l'arte di fingere, dando l'aria di non dire nulla di grave. Tuttavia, sottilmente, ci pone di fronte a domande che continuano a riproporsi a noi, in questi tempi turbolenti di ritorno agli incertezze identitarie, agli appelli al purismo e ai residui di suprematismo presuntamente civilizzatore.

Innanzitutto, cercando di sapere se la lingua originaria nel Paradiso, come affrontata con una forte dose di speculazione dai commentatori dei testi sacri (la Bibbia e il Corano) fosse una o plurale, Kilito apre davanti a noi una moltitudine di interrogativi. La più ironica è senza dubbio quella che consiste nel mettere in relazione, in eco a Roland Barthes, la conoscenza e il sapore, e quindi la lingua di Adamo come organo che assapora il frutto proibito, e la lingua come parola attraverso la quale Dio gli insegnò i nomi, che non riesce più a ritrovare dopo la caduta e l'oblio che ne segue. La bellezza del gesto critico in questo testo è che, di fronte alle tendenze nostalgiche e manipolative che si aggrappano a rifabbricare un'origine suppostamente pura, l'autore gioca con le possibilità ambigue che gli si offrono per fare l'elogio dell'ibrido e dell'indefinito.

In questo senso, ci invita a non prendere per oro colato il rapporto troppo facilmente stabilito tra l'unicità dottrinale dei monoteismi e l'unicità linguistica e quindi la presunta superiorità di una lingua che sarebbe originaria, fondatrice. Giocando sul fatto che il siriaco ha preceduto l'arabo, Kilito, riprendendo una tradizione consolidata, crea confusione tra ciò che ci insegna la storia e ciò che lascia credere la teologia. Inoltre, attraverso questo espediente, e senza nemmeno pretendere di fare una metafisica del linguaggio, fa eco nella sfera araba alle critiche formulate dalla filosofa Hannah Arendt al suo amico Martin Heidegger riguardo alla presunta superiorità del tedesco come lingua del Logos, e quindi della ragione.

La lingua dei « barbari »

Che gli arabi si siano a loro volta sentiti superiori, perché la loro lingua è quella della rivelazione e del Corano, e quindi sacra, o che i signori romani si considerassero superiori al loro tempo perché il latino sarebbe la lingua dei dominanti, la storia balbetta e torna sempre a stigmatizzare gli altri come "barbari". La filosofa Barbara Cassin ci ha già ricordato del resto il legame etimologico tra questa parola "barbaro" e il fatto che delle popolazioni facciano con le loro lingue blablabla e siano quindi giudicate di ragione inferiore. Kilito ci ricorda, per parte sua, il passaggio semantico tra balbala (confusione in arabo) e il mito di Babele dove, condannati a parlare più lingue senza comprendersi, gli esseri umani sono sprofondati nel caos.

Anche qui, la sottigliezza di Kilito è di lasciarci perplessi, di fronte a due possibilità: la pluralità delle lingue di Babele sarebbe una punizione divina o un ideale che ha preesistito al Paradiso e che gli esseri umani si sforzerebbero di ritrovare? Il tutto è infatti sapere se Adamo parlava una sola lingua o tutte le lingue. Perché se la pluralità fosse intrinseca agli adami, cesserebbe allora di essere sinonimo di incomprensione, dispersione e rifiuti reciproci e sarebbe quindi un'utopia da riconsiderare.

Il sotterfugio che trova Kilito per fare l'elogio della pluralità consiste nel moltiplicare le identità di Adamo, innanzitutto ripartendo dal suo doppio status supposto di profeta e poeta, autore di versi offerti in elegia per suo figlio Abele ucciso dal fratello Caino. Poi, evoca il suo carattere smemorato che lo rende ancora più umano. Infine, si sofferma sul personaggio di un altro profeta, Ismaele, il primo che avrebbe abbandonato la lingua aramaica di suo padre, Abramo, e a parlare suppostamente l'arabo. Come se, attraverso il giro della mitologia e della storia, l'autore cercasse di riconsiderare i postulati di partenza.

Adamo parlava davvero in arabo? I prosatori e gli esegeti antichi del Mashrek che hanno osato interrogarsi su questo ci mostrano che basta porre la domanda per non essere rinchiusi in una certezza fatalmente ideologica, una sorta di credenza che si prenderebbe per una (post)verità.

[1] Premio Re Faisal per la lingua e la letteratura araba nel 2023

[2] Gran Premio della Francofonia dell'Accademia francese nel 2024

[3] Riedito da Africamoude, Collezione BAOBAB, classici africani, 2024

[4] Pubblicato da Actes Sud, Collezione Sindbad, 2013

*Driss Ksikes è scrittore, autore teatrale, ricercatore in media e cultura e preside associato alla ricerca e all'innovazione accademica presso HEM (università privata in Marocco). È stato nominato ufficiale delle arti e delle lettere dal Ministero della cultura francese nel 2024.

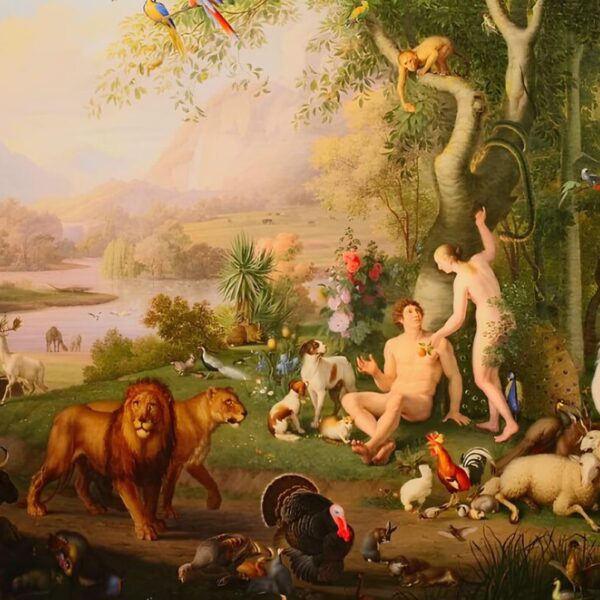

Illustrazione di Copertina: Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, olio su tela di Johann Wenzel Peter (Museo Vaticano)