Farina di ceci e acqua: due ingredienti umili che insieme, con un piccolo o grande rinforzo d'olio, formano una moltitudine di frittelle di cui ci si delizia a nord e a sud del Mediterraneo. Dopo la calentica, ecco le panisse, una specialità provenzale e azzurrina le cui caratteristiche raccontano la storia degli scambi secolari attorno al Grande Blu.

Nel 1998, nel loro Trattato del cece[1], Robert Bistolfi e Farouk Mardam-Bey rimpiangevano l'assenza del cece cornut nella cucina francese, a un'eccezione: i ricettari del Midi. Il cece, di origine mediorientale, ha attraversato le epoche e le coste mediterranee. In Provenza, se l'insalata di ceci delle Palme è stata trascurata nel corso della secolarizzazione, una specialità di antica tradizione popolare resiste valorosamente all'oblio: si tratta della panisse, o meglio delle panisse poiché se ne mangiano sempre più di una.

Questi piccoli soli dorati di farina di ceci sono soprattutto associati, oggi, al quartiere dell'Estaque, antico villaggio di pescatori e industria nel nord-ovest di Marsiglia, in direzione della Costa Blu. Qui si comprano le panisse fritte "al momento" in chioschi specializzati prima di mangiarle, bollenti, con le mani. Una gioia mentre si guarda il mare, le barche e i bambini che giocano sulle dighe di cemento.

Le panisse, è chic

Quasi trent'anni dopo la pubblicazione del Trattato del cece, il legume secco è così di moda che fioriscono, a Marsiglia o altrove, ristoranti a lui dedicati. Le panisse stesse sono nel menu di molti locali, sotto forma di dischi o di frittelle, anche a Parigi (sì) e fino al palazzo dell'Élysée dove, nel 2016, delle "panisse croccanti" sono state servite con agnello alla santoreggia durante un pranzo presidenziale firmato dallo chef Guillaume Gomez. Il rovesciamento non manca di sale. Il cece, poco costoso da coltivare e adatto ai terreni ingrati, è tradizionalmente considerato un alimento frusto. Da Pagnol, Honoré Panisse, personaggio della Trilogia marsigliese che ha lui stesso

dato il nome al famoso ristorante californiano Chez Panisse, è certo ricco. Ma la panisse da mangiare è così fortemente associata all'idea di miseria che "la povertà in intelligenza porta il suo nome: una panisse, è anche un o una sciocco/a"[1]. Quando Jean-Baptiste Reboul, cuoco nato nel 1862, acconsente a fornire una ricetta in La Cuisinière provençale[2], precisa: "Ecco un piatto molto volgare della cucina delle campagne, che ha molto a che fare con la polenta piemontese e che diamo a titolo documentario".

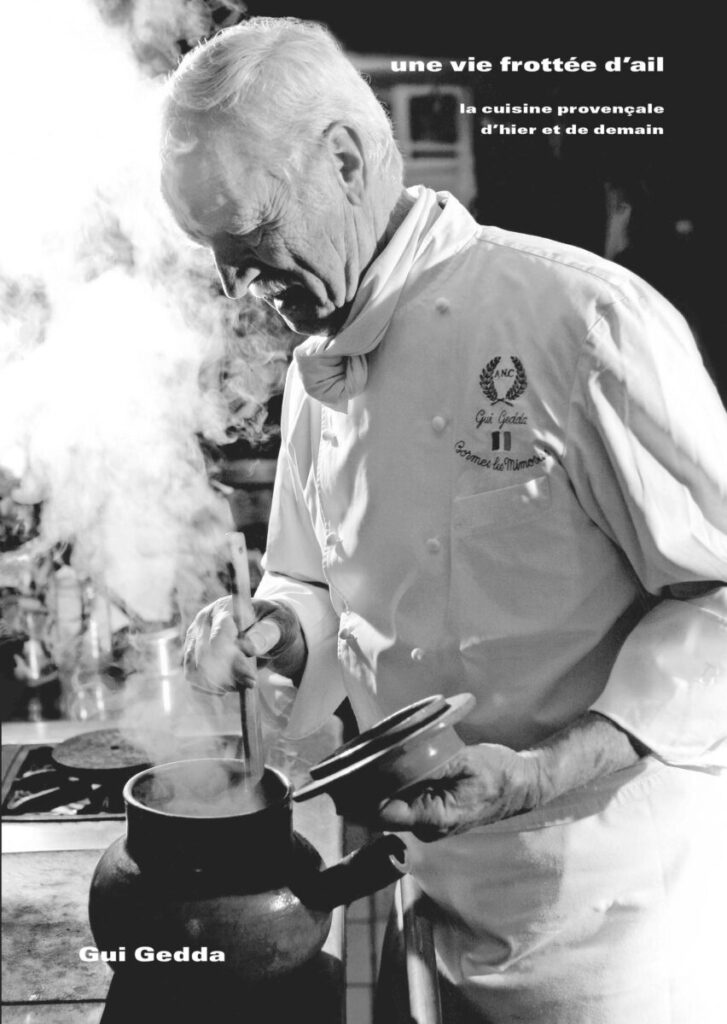

Stessa osservazione in altri classici, con la golosità in più. Gui Gedda, nato nel 1932 a Marsiglia e leggenda vivente della cucina provenzale, scrive ad esempio in Une vie frottée d’ail[3]: "Non pretendo che questa ricetta sia uno dei nostri grandi piatti, tutt'altro. È un 'mangiare da poveri'. Eppure, eppure, delle panisse fritte accompagnate da una buona insalata riccia all'aglio, o ancora nappate con un avanzo di sugo di stufato riscaldato, oh Buona Madre! è comunque qualcosa.

Marsiglia, città italiana

Questa tenace immagine di modestia è talvolta collegata alle grandi migrazioni economiche degli italiani a Marsiglia. Alla fine del XIXe, Frédéric Mistral definisce così la parola panisso: "specie di farina di ceci e di mais di cui si deliziano i poveri genovesi"[4]. Prima di lui, nel 1839, Joseph-Toussaint Avril qualificava la panisso come "una sorta di torta fatta con farina di mais e di ceci dai genovesi residenti a Marsiglia, che le vendono lì ai poveri."[5] Confondeva, come suggerito più tardi da Marcel-Blaise Régis de la Colombière senza nominare nessuno, la "tourta tota cada" all'olio, cotta al forno, e la "vera panisso", cotta in acqua prima di essere messa a raffreddare in scodelle dove "acquisisce consistenza"[6]?

Si delineano di nuovo le due famiglie di frittelle evocate con la calentica: da un lato quelle che, come la farinata ligure, sono composte da un mix di farina di ceci e acqua cotto in un forno caldo; dall'altro, gli stessi ingredienti prima preparati in poltiglia, una delle forme di consumo dei cereali e delle leguminose più antiche dell'umanità. Reboul, che collega la seconda preparazione ai piemontesi e alla loro polenta, aggiunge alla panisse un elemento essenziale: la frittura, che conferisce sapore e consistenza.

Questa tecnica di cottura, radicata nelle abitudini culinarie del Mediterraneo, è particolarmente adatta al riciclo di una poltiglia indurita e alla cucina di strada. Lo scrittore félibre René Jouveau aggiungeva, a proposito delle panisse, che "a Marsiglia si vendevano per strada o in friggitorie"[7]. La familiarità con le panelle di Sicilia, la cui preparazione è simile a quella delle panisse, suggerisce forse anche un'influenza araba.

Le panisse in derby

A Palermo, proprio come all'Estaque, il bagno d'olio è a doppio uso. Le panelle sono spesso servite con crocchette fritte di patate chiamate cazzilli, "piccoli zizis" in dialetto siciliano. Le bancarelle dell'Estaque associano piuttosto le panisse con i chichis frégis, lunghi bignè dolci che ricordano i churros spagnoli (ma più grandi, senza voler offendere i siciliani). Le panisse si mangiavano d'altronde un tempo salate o dolci, a Marsiglia come nel paese nizzardo.

Perché le panisse sono presenti anche a Nizza, che le accumula quindi con la socca, cugina prossima della farinata vicina. Che pastis! Su BMF Côte d’Azur, una giornalista si chiedeva nel 2022 se le panisse fossero migliori a Nizza o Marsiglia. Un cuoco nizzardo rispondeva: "La panisse nizzarda è migliore di quella di Marsiglia, perché ci mettiamo un po' più d'amore di loro, comunque, penso." I marsigliesi non se ne curano purché abbiano panisse.

Ricetta

Le frittelle di panisse di Gui Gedda

Ricetta estratta dal libro Une vie frottée d’ail (Les Éditions de l’Épure, 2024).

500 g di farina di ceci, 2 l d'acqua, 2 cucchiai d'olio d'oliva, 20 g di sale, 20 cl di olio di semi d'uva, 50 g di burro.

Il giorno prima, ungere una teglia di 22 cm di larghezza, 29 cm di lunghezza e 30 mn di altezza. Setacciare la farina di ceci e diluirla con 1 l d'acqua fredda. Far bollire l'altro litro d'acqua con il sale e l'olio d'oliva. A ebollizione, versare sul mix farina-acqua. Mescolare con una spatola, senza fermarsi, per 12-15 mn. Versare la poltiglia nella teglia, livellare con una spatola d'acciaio. Bisogna essere rapidi. Appena raffreddata, tagliare l'impasto in 3 pezzi di 9,5 cm di larghezza. Avvolgere ogni pezzo in carta assorbente, indispensabile per assorbire l'umidità.

Il giorno stesso, tagliare ogni striscia in 15 parti uguali, poi ogni parte in due nella sua altezza: si ottengono 90 frittelle. Friggere in una padella con l'olio di semi d'uva e il burro. Appena colorate, posarle su carta assorbente. Salare e gustare calde.

All'incrocio tra storia e intimità, simboli e tecniche, eccezionale e quotidiano, la cucina racconta il Mediterraneo. Allora mangiamo!

[1] Robert Bistolfi e Farouk Mardam-Bey, Trattato del cece, Actes Sud, 1998.

[2] Philippe Blanchet e Claude Favrat, Dizionario della cucina di Provenza, Bonneton, 1999.

[3] La mia edizione del libro di Jean-Baptiste Reboul, pubblicato per la prima volta nel 1897, data del 2003 (ed. Tacussel). Nella terza, nel 1900, le panisse non sono ancora presenti.

[4] Gui Gedda, Une vie frottée d’ail. La cucina provenzale di ieri e di domani, Les Éditions de l’Épure, 2024.

[5] Lou Tresor dóu Felibrige o Dizionario provenzale-francese, 1879-1886.

[6] Dizionario provenzale-francese, 1839.

[7] Marcel Blaise Régis de la Colombière, I gridi popolari di Marsiglia, M. Lebon, 1868.

[8] René Jouveau, La cucina provenzale di tradizione popolare, edizione dell'Imprimerie Roubaud, 1990.

Foto di copertura: Frittelle di panisse e maionese ©Mayalen Zubillaga