De la farine de pois chiches et de l’eau : deux ingrédients humbles qui forment ensemble, avec petit ou grand renfort d’huile, une multitude de galettes dont on se délecte au nord et au sud de la Méditerranée. Après la calentica, voici les panisses, une spécialité provençale et azuréenne dont les caractéristiques racontent l’histoire des échanges séculaires autour de la Grande Bleue.

En 1998, dans leur Traité du pois chiche[1], Robert Bistolfi et Farouk Mardam-Bey regrettaient l’absence du pois cornu dans les livres de cuisine française, à une exception près : les recueils de recettes du Midi. Le pois chiche, d’origine proche-orientale, a traversé les époques et les rivages méditerranéens. En Provence, si la salade de pois chiches des Rameaux a été délaissée au fil de la sécularisation, une spécialité de vieille tradition populaire résiste vaillamment à l’oubli : il s’agit de la panisse, ou plutôt des panisses puisqu’on en mange toujours plusieurs.

Ces petits soleils dorés de farine de pois chiches sont surtout associés, aujourd’hui, au quartier de l’Estaque, ancien village de pêche et d’industrie du nord-ouest de Marseille, en direction de la Côte Bleue. On y achète les panisses frites « minute » dans des kiosques spécialisés avant de les manger, brûlantes, avec les doigts. Un bonheur en regardant la mer, les bateaux et les minots qui jouent sur les digues en béton.

Les panisses, c’est chic

Presque trente ans après la parution du Traité du pois chiche, le légume sec est tellement à la mode que fleurissent, à Marseille ou ailleurs, des restaurants qui lui sont dédiés. Les panisses elles-mêmes sont au menu de nombreux établissements, sous forme de disques ou de frites, y compris à Paris (oui) et jusqu’au palais de l’Élysée où, en 2016, des « panisses croustillantes » ont été servies avec de l’agneau à la sarriette lors d’un déjeuner présidentiel signé par le chef Guillaume Gomez.

Le renversement ne manque pas de sel. Le pois chiche, peu coûteux à cultiver et adapté aux sols ingrats, est traditionnellement considéré comme un aliment fruste. Chez Pagnol, Honoré Panisse, personnage de la Trilogie marseillaise qui a lui-même donné son nom au célèbre restaurant californien Chez Panisse, est certes riche. Mais la panisse à manger est si fortement associée à l’idée de dénuement que « la pauvreté en intelligence porte son nom : une panisse, c'est aussi un ou une imbécile »[1]. Quand Jean-Baptiste Reboul, cuisinier né en 1862, consent à en livrer une recette dans La Cuisinière provençale[2], il précise : « Voilà un mets très vulgaire de la cuisine des campagnes, qui a un grand rapport avec la polenta piémontaise et que nous donnons à titre documentaire ».

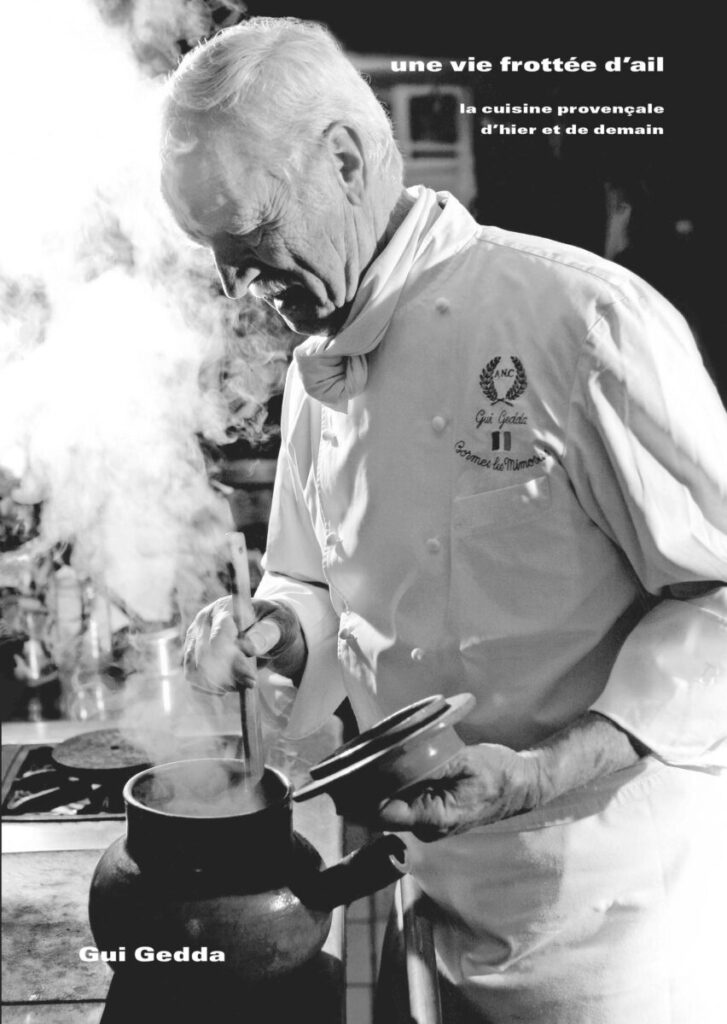

Même observation dans d’autres ouvrages classiques, la gourmandise en plus. Gui Gedda, né en 1932 à Marseille et légende vivante de la cuisine provençale, écrit par exemple dans Une vie frottée d’ail[3] : « Je ne prétends pas que cette recette soit l’un de nos grands plats, tout au contraire. C’est du "manger de pauvre". Et pourtant, pourtant, des panisses frites accompagnées d’une bonne salade frisée aillée, ou encore nappées avec un restant de jus de daube réchauffée, oh Bonne Mère ! c’est tout de même quelque chose. »

Marseille, ville italienne

Cette image tenace de modicité est parfois reliée aux grandes migrations économiques des Italiens à Marseille. À la fin du XIXe, Frédéric Mistral définit ainsi le mot panisso : « espèce de farine de pois chiches et de maïs dont les Génois pauvres se régalent »[4]. Avant lui, en 1839, Joseph-Toussaint Avril qualifiait la panisso de « sorte de gâteau fabriqué avec de la farine du maïs et celle de pois chiches par les Génois résidant à Marseille, qui les y vendent sur le cours aux pauvres gens. »[5] Confondait-il, comme le suggérait plus tard Marcel-Blaise Régis de la Colombière en ne nommant personne, la « tourta tota cada » à l’huile, cuite au four, et la « vraie panisso », cuite à l’eau avant d’être mise à refroidir dans des écuelles où « elle acquiert de la consistance »[6] ?

Se dessinent à nouveau les deux familles de galettes évoquées avec la calentica : d’un côté celles qui, à l’image de la farinata ligure, sont composées d’un mélange de farine de pois chiches et d’eau saisi dans un four chaud ; de l’autre, les mêmes ingrédients d’abord préparés en bouillie, soit l’une des formes de consommation des céréales et des légumineuses les plus anciennes de l’humanité. Reboul, qui rattache la seconde préparation aux Piémontais et à leur polenta, ajoute à la panisse un élément essentiel : la friture, qui donne du goût et de la texture.

Cette technique de cuisson, ancrée dans les habitudes culinaires du pourtour méditerranéen, est particulièrement adaptée au recyclage d’une bouillie figée et à la cuisine de rue. L’écrivain félibre René Jouveau ajoutait, à propos des panisses, qu’« à Marseille on les vendait dans les rues ou dans des friteries »[7]. La familiarité avec les panelle de Sicile, dont la préparation est proche de celles des panisses, suggère aussi peut-être une influence arabe.

Les panisses en derby

À Palerme, justement, ainsi qu’à l’Estaque, le bain d’huile est à double usage. Les panelle sont souvent servies avec des croquettes frites de pommes de terre appelées cazzilli, « petits zizis » en dialecte sicilien. Les baraques de l’Estaque associent plutôt les panisses avec les chichis frégis, longs beignets sucrés rappelant les churros espagnols (mais en plus gros, sans vouloir offenser les Siciliens). Les panisses se mangeaient d’ailleurs autrefois salées ou sucrées, à Marseille comme dans le pays nissard.

Car les panisses sont présentes également à Nice, qui les cumule donc avec la socca, proche cousine de la farinata voisine. Quel pastis ! Sur la chaîne BMF Côte d’Azur, une journaliste se demandait en 2022 si les panisses étaient meilleures à Nice ou Marseille. Un cuisinier niçois répondait : « La panisse niçoise est meilleure que celle de Marseille, parce qu’on met un peu plus d’amour qu’eux, quand même, je pense. » Les Marseillais s’en fichent pourvu qu’ils aient des panisses.

Recette

Les frites de panisses de Gui Gedda

Recette extraite du livre Une vie frottée d’ail (Les Éditions de l’Épure, 2024).

500 g de farine de pois chiche, 2 l d’eau, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 20 g de sel, 20 cl d’huile de pépins de raisin, 50 g de beurre.

La veille, huiler une plaque de 22 cm de large, 29 cm de long et 3 cm de haut. Tamiser la farine de pois chiche et la diluer avec 1 l d’eau froide. Faire bouillir l’autre litre d’eau avec le sel et l’huile d’olive. À ébullition, verser sur le mélange farine-eau. Tourner avec une spatule, sans arrêter, pendant 12 à 15 mn. Verser la bouillie dans la plaque, égaliser avec une spatule en acier. Il faut être rapide. Dès refroidissement, couper la pâte en 3 morceaux de 9,5 cm de largeur. Envelopper chaque morceau dans du papier absorbant, indispensable pour absorber l’humidité.

Le jour même, couper chaque bande en 15 parts égales, puis chaque part en deux dans son épaisseur : ça donne 90 frites. Les frire dans une poêle avec l’huile de pépins de raisin et le beurre. Dès coloration, les poser sur du papier absorbant. Les saler et les déguster chaudes.

À la croisée de l’histoire et de l’intime, des symboles et des techniques, de l’exceptionnel et du quotidien, la cuisine raconte la Méditerranée. Alors on mange !

[1] Robert Bistolfi et Farouk Mardam-Bey, Traité du pois chiche, Actes Sud, 1998.

[2] Philippe Blanchet et Claude Favrat, Dictionnaire de la cuisine de Provence, Bonneton, 1999.

[3] Mon édition du livre de Jean-Baptiste Reboul, paru pour la première fois en 1897, date de 2003 (éd. Tacussel). Dans la troisième, en 1900, les panisses ne sont pas encore présentes.

[4] Gui Gedda, Une vie frottée d’ail. La cuisine provençale d’hier et de demain, Les Éditions de l’Épure, 2024.

[5] Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire provençal-français, 1879-1886.

[6] Dictionnaire provençal-français, 1839.

[7] Marcel Blaise Régis de la Colombière, Les cris populaires de Marseille, M. Lebon, 1868.

[8] René Jouveau, La cuisine provençale de tradition populaire, édition de l’Imprimerie Roubaud, 1990.

Photo de Une : Frites de panisses et mayonnaise ©Mayalen Zubillaga