El Mediterráneo es una zona muy poblada, además de ser uno de los principales destinos turísticos del mundo. Sin embargo, también es una zona donde los riesgos de desastres naturales son omnipresentes: terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y olas de calor...

Esta problemática es objeto de un diálogo entre Bernard Mossé, responsable científico de NEEDE Mediterráneo, y Ante Ivcevic, especialista en gestión de riesgos naturales.

# 1 – No hay riesgos sin exposición a los riesgos

Bernard Mossé: ¿Puede presentarse y hablar sobre sus trabajos de investigación?

Ante Ivcevic: Soy un investigador postdoctoral en geografía en la Universidad Aix-Marseille. Estoy afiliado al Centro PAP/RAC en Split, Croacia, que participa en numerosas acciones en el Mediterráneo, principalmente en la gestión de zonas costeras, en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Actualmente, estoy trabajando en el proyecto Proteus dentro del laboratorio MESOPHOLIS. Es un proyecto que se ocupa de la gestión de riesgos en el Mediterráneo, especialmente en zonas costeras. Estoy investigando en particular la planificación marítima y la gestión de áreas marinas protegidas. Este proyecto está siendo dirigido por Sylvie Mazzella, investigadora en sociología.

Bernard: ¿Puede proporcionarnos una tipología de los riesgos de desastres en el Mediterráneo?

Ante: Antes que nada, es importante señalar que no se puede hablar de riesgos sin hablar de la exposición a los riesgos y, por lo tanto, de la vulnerabilidad de las poblaciones.

La componente natural es la base del análisis. Y el Mediterráneo reúne muchas componentes: por ejemplo, la componente telúrica es muy importante con riesgos sísmicos y erupciones volcánicas. También está la componente climática, con riesgo de inundaciones. Debido al cambio climático, estamos viendo un aumento en la frecuencia y volumen de las precipitaciones, así como en los extremos. No debemos olvidar que estamos en una zona subtropical con un cambio que reduce o desplaza nuestras cuatro estaciones.

Pero quiero volver de inmediato al hecho de que cuando ocurre un evento trágico, un desastre, su dimensión depende de nosotros: cuando hay un gran número de muertos, por ejemplo, con las fuertes lluvias que hemos experimentado en Bulgaria, Grecia y Libia, esto se agrava considerablemente por la acción de los hombres: las malas construcciones o la mala gestión de las presas… Por lo tanto, sí, estamos en una zona de muchos riesgos, pero sobre todo debido a lo que hemos hecho, o a lo que no hemos hecho.

Bernard: Es una constante en tus investigaciones estudiar la gestión de riesgos como interfaz entre los parámetros naturales y las respuestas de la sociedad.

Ante: Sí. Cuando estaba en mi tesis, participé en un Congreso Mundial sobre la Resiliencia en 2018, en Marsella. Un investigador de una universidad londinense intervino para señalar ciertamente los riesgos geológicos o geomorfológicos, pero sobre todo para declarar que la principal causa de riesgo era la corrupción: hacía referencia a su trabajo en el sur de Italia. Insisto en este punto: si no prestamos atención a hacer las cosas correctamente, tendremos consecuencias gravemente agravadas en un terreno que es sísmico: hablo de nuestras construcciones, nuestros edificios, nuestras ciudades, nuestros puentes, nuestras presas… Esto es especialmente cierto en Croacia: tuvimos grandes terremotos en 2020 en la capital Zagreb y sus alrededores. Afortunadamente, no tuvimos tantos muertos y heridos, pero las malas construcciones son totalmente responsables de ello. Deben ser renovadas. Lo mismo ocurre en Europa, el Medio Oriente o el norte de África donde la construcción probablemente no está actualizada. Es diferente en Japón, por ejemplo, donde la conciencia y la tecnología permiten una mejor protección.

Además, no puedo adentrarme mucho en esta dimensión sociológica porque no es mi campo, pero las imágenes son realmente impactantes: cuando vemos el nivel de catástrofes en Turquía o en Libia, y decimos que no se podía hacer nada… Por supuesto que se podía hacer, se pueden hacer muchas cosas: ¡es una decisión política de gestión del riesgo! Sí, los seres humanos son responsables, somos responsables de esta gestión. No es la naturaleza la que gestiona las construcciones humanas…

# 2 – Hay regiones con múltiples riesgos…

Bernard: Las ciencias cognitivas han estudiado ampliamente esta discrepancia entre la conciencia y el comportamiento, el pensamiento y la acción, la intención y la acción. Volveremos a hablar de esto. Pero me gustaría volver sobre un punto. ¿Se puede decir que la tipología de riesgos depende en gran medida de las regiones en el Mediterráneo? Por ejemplo, has trabajado en el norte de Marruecos, al que calificas como una región de múltiples riesgos. ¿Hay áreas mucho más peligrosas que otras?

Ante : Un día, un administrador marroquí de la región de Tánger-Tetuán me interpeló: “me dices que en nuestra región los riesgos son múltiples… pero en la tuya, hay muchos lugares con múltiples riesgos…”. De hecho, para calificar una región como multirriesgo, bastan dos o tres tipos de riesgos, y sí, eso se aplica a casi todo el Mediterráneo.

Ahora, depende de qué nivel estemos hablando. Porque estamos realmente entre dos placas tectónicas, Eurasia y África. Hay regiones, y por lo tanto poblaciones, que están mucho más expuestas: comparemos, por ejemplo, Cerdeña y Sicilia, en las que he tenido la oportunidad de trabajar: creo que Sicilia tiene muchos más riesgos que Cerdeña. En primer lugar, está mucho más poblada y densa, con más de 5 millones de habitantes en menos de 26,000 km2, mientras que Cerdeña tiene menos de 2 millones de habitantes en una superficie ligeramente menor. Además, Cerdeña forma parte de este territorio más antiguo: allí los terremotos son mucho más débiles. Sicilia, al estar más al sur, también sufre un impacto más pronunciado del calor.

Bernard: La diferencia de latitud es bastante baja después de todo…

Ante: Sí, pero la densidad también influye en las olas de calor. El hecho de que un área tenga una mayor densidad de población y construcciones agrava el nivel de riesgo.

Si hablamos de Croacia, allí tenemos una cadena montañosa, los Dinarides: toda esta parte de la costa está muy expuesta a riesgos sísmicos. En cuanto a incendios, no tenemos la misma experiencia que otros países de latitudes comparables como Francia, Italia, España, o un poco más al sur como Portugal y Grecia. No he hecho estadísticas, pero creo que para estos dos últimos países, el riesgo es aún más pronunciado. De hecho, los incendios en Grecia comienzan antes que en Croacia.

Entonces sí, estoy contento de que estemos más al norte, pero se puede ver claramente que incluso Europa Central y Europa del Norte están experimentando el cambio. En cuanto a la ola de calor, las olas de calor y las fuertes tormentas, nadie puede decir en este mundo cambiante: estoy a salvo.

# 3 – Los desastres naturales no son algo nuevo, pero están aumentando peligrosamente

Bernard: Volvamos atrás en la historia. ¿No se podría decir que los desastres naturales siempre han existido? Al mencionar los grandes desastres históricos, como los de Pompeya, o retroceder aún más con la erupción de Santorini que estaría relacionada con el mito de la Atlántida, ¿no se podría decir, de alguna manera, que es una constante?

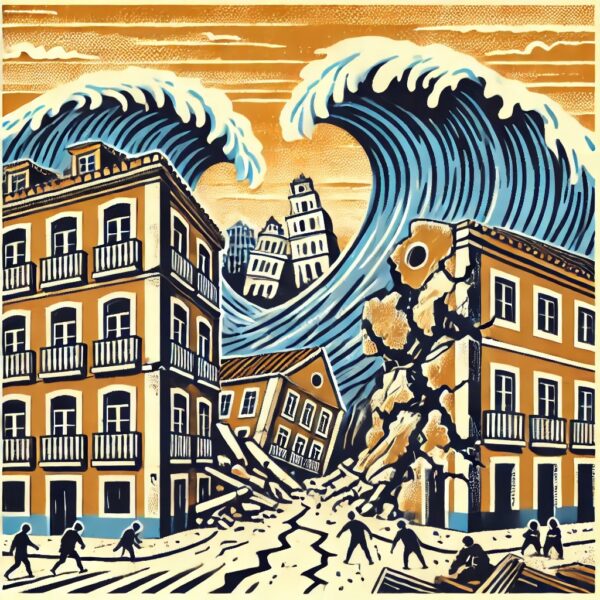

Ante: Creo que sí, siempre han existido. Tenemos en la memoria histórica los casos que mencionaste. Pero, por ejemplo, en 1755, cuando Lisboa fue completamente destruida por un terremoto, un tsunami y el monstruoso incendio que siguió, ¿sabes qué amplificó la catástrofe? Eran las velas en las casas, iglesias, era el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos… ¡Primero tenemos un evento natural, como en este caso, el terremoto, y luego viene la falta de previsión y la ignorancia de la gente! ¿Qué es un tsunami? Algunos vieron la enorme masa de agua retirarse, se acercaron al borde del mar para verla y fueron arrastrados…

Una catástrofe siempre es una combinación entre la naturaleza y los seres humanos. Pero si los eventos naturales siempre han estado ahí, hoy son mucho más graves que antes. Este es el caso de las tormentas, obviamente, y es especialmente el caso en las zonas costeras, en la frontera entre la tierra y el mar, con la sobrepoblación y la sobreconstrucción, pero también en las orillas de los ríos que están sobre-urbanizadas…

Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, teníamos todo esto antes, pero hemos empeorado mucho la situación con nuestro comportamiento y actividades.

La conciencia de los riesgos no es natural: debe ser trabajada

Bernard: Obviamente no quiero eximir a los políticos de sus responsabilidades, pero la conciencia sobre el empeoramiento de los desastres naturales debido al cambio climático es relativamente reciente. Muchos de estos edificios fueron construidos en los años 1960-1970, cuando este conocimiento no era tan agudo. Por lo tanto, hay una cuestión de conciencia en la que usted insiste mucho en su trabajo y también está la capacidad de los científicos para transmitir sus resultados a la población.

Ante : La cuestión de la conciencia es importante, pero no es central. Por ejemplo, durante mi proyecto de investigación en la universidad VUB de Bruselas, mi área de estudio fue Catania, en Sicilia; realicé entrevistas con tres grupos de población: científicos, administradores y sociedad civil. Observé que todos eran conscientes de que la ciudad se encuentra en una zona sísmica y volcánica, y esto está, por supuesto, relacionado. Conocen la historia de Catania, que ha sufrido mucho por terremotos, especialmente en 1693, y que la ciudad vecina de Messina fue destruida en 1908. Pero, como mencionaste, debido a los edificios construidos durante el gran auge económico de los años 1960 y 1970, cuando ves esos edificios hoy en día y sabes que un terremoto puede ocurrir en cualquier momento, obviamente me da miedo…

Al hablar con mis interlocutores, incluso con los científicos, insistían en el aspecto económico. Anticipar, renovar, reconstruir es un costo demasiado grande. Más grave aún: una investigadora, urbanista, que había participado en un proyecto de construcción civil de su propia casa, explicaba que había invertido mucho en un proyecto “tip top”, excepto en el riesgo sísmico, porque cuesta demasiado dinero.

Pero también miremos con una visión más amplia: hay un interés económico en Europa, pero quizás sea mucho más difícil invertir en el Medio Oriente o en África del Norte.

Sí, estoy completamente de acuerdo con respecto a la cuestión de la conciencia. Sin embargo, a veces, las personas son conscientes, pero piensan que no va a impactar mucho en sus vidas. Puedes estar informado sobre un tema sin sentirlo profundamente.

Cuando experimenté el terremoto en 2020, el haber estudiado sismología y geofísica no me sirvió de nada. Mi reacción fue tan irracional al ver la carretera con la onda que pasaba, la onda sísmica. Es una experiencia irremplazable. Una cosa es saber, tener ese conocimiento, incluso técnico o científico, otra cosa es incorporar ese conocimiento y reaccionar o incluso anticipar. Por ejemplo, en Croacia, creo que somos muy conscientes de las olas de calor porque tenemos experiencia, mucho más que en el norte de Europa obviamente.

# 4 – La información no es suficiente: es necesario involucrar a las poblaciones en el proceso de toma de decisiones

Bernard: Vuelvo a la pregunta esencial que está en el centro de su trabajo, la información de las poblaciones y la prevención. Ya lo ha mencionado: la gente es cada vez más consciente de los riesgos, de las catástrofes y de la adaptación necesaria al cambio climático y a la transición en general. Pero está claro que esa conciencia, a través de una mayor difusión de la información, no es suficiente para eliminar los obstáculos al cambio de comportamiento. En su opinión, ¿qué se debe hacer más allá de las campañas de información para que las poblaciones puedan cambiar su comportamiento?

Ante: Muchas gracias por esta pregunta. Es muy interesante e importante, y no del todo simple. Creo que muchos líderes de cada uno de los países buscan formas de comunicarse y convencer a las personas para que actúen y acepten adaptarse en interés de toda la sociedad. Pero es difícil. La confianza es la clave: la de las poblaciones en los científicos y líderes, pero también la confianza de estos últimos en la población. Cuando los líderes y los científicos se dirigen a la población, debe ser una relación mutua, un verdadero “intercambio”, en el sentido de que se debe entender juntos dónde están los obstáculos para la adaptación y proponer los pasos adelante en lugar de simplemente proporcionar soluciones y dar órdenes.

Los obstáculos no siempre son económicos: acabo de pasar siete meses en los Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, un estado muy rico. Allí, como en todo Estados Unidos, como saben, hay un gran problema de confianza en los científicos. Y el debate sobre el cambio climático está políticamente muy polarizado y, por lo tanto, bloqueado.

Tengo miedo de que este movimiento social negativo afecte los debates públicos aquí en Europa…

También se puede argumentar que la crisis de COVID ha sido exacerbada por la falta de comunicación: en general, los políticos han destacado la mejor información posible de los científicos para justificar las medidas tomadas. Sin embargo, hay poblaciones que no pudieron seguirlas, especialmente las personas más vulnerables.

Por ejemplo, en el norte de Marruecos, donde actualmente estoy trabajando en la planificación costera, muchas personas cuyo trabajo estaba relacionado con el turismo perdieron sus empleos durante la COVID-19 porque las fronteras fueron cerradas, como en muchos países. Sin embargo, fueron las mujeres, que ya son económicamente más vulnerables, las más afectadas…

Entonces, no sé si todo esto fue planeado por los líderes, pero probablemente podría haberse evitado si se hubiera consultado de alguna forma a las poblaciones locales.

Ahora, vuelvo a la gestión de riesgos naturales y la conexión con los habitantes: creo que es realmente indispensable. Por un lado, no podemos tener los recursos y el tiempo para trabajar con todo el mundo, con millones de personas; pero podemos trabajar con las asociaciones de ciudadanos, y así contar con una mayor concienciación de la población. Es importante porque los científicos transmiten los resultados de sus investigaciones, pero los tomadores de decisiones deben considerar otros problemas. A veces, los científicos no entienden por qué la adaptación al cambio climático no es más rápida. Pero existen cuestiones sociales, económicas que son muy importantes para las poblaciones y especialmente para las poblaciones vulnerables; porque, obviamente, no es lo mismo para los ricos que para los pobres adaptarse. Hoy en día estamos trabajando más en esta noción de “justicia climática”, de “justicia ambiental”.

#5 – La conciencia de los peligros depende de la confianza en el discurso científico y político

Bernard: Vuelvo a los frenos al cambio de comportamiento. Muchos de ellos han sido identificados en particular por las ciencias cognitivas y los investigadores han destacado lo que han llamado “el triángulo de la inacción” – la idea de que un individuo cambia a condición de que los demás también cambien. Por ejemplo, las empresas dicen que solo se adaptarán si los políticos inician ellos mismos el movimiento y si los consumidores cambian sus hábitos de consumo; los ciudadanos solo se mueven si los políticos los incitan y los políticos dicen depender de las empresas, etc. Hay una especie de círculo vicioso que induce la inercia. ¿Han trabajado en soluciones frente a este obstáculo?

Ante: Personalmente, no, estaría realmente contento si en los debates electorales, los políticos realmente tomaran en consideración estas cuestiones para que las poblaciones las adopten a su vez. Entre las preguntas que hemos planteado a nuestros futuros primeros ministros o presidentes, tenemos dos preguntas que tratan sobre la adaptación al cambio climático y a la transición energética. Eso es realmente importante. Eso abarca todo el discurso y me gustaría realmente que los debates se mantuvieran al margen de la oposición derecha/izquierda, porque se trata de enfrentarse a una realidad muy presente que va más allá de esas divisiones. Debemos buscar, con las diferentes opciones políticas, la mejor solución y dejar de debatir si existe o no. Porque ahí es donde…

¿Cuál es la mejor solución? No lo sé, depende de las empresas, de los contextos, de su capacidad, pero debemos trabajar juntos en soluciones concretas y no en las causas profundas, filosóficas. Debemos estar mucho más enfocados en las soluciones y probablemente a nivel de pequeñas comunidades que pueden aportar mucho y permitir combatir localmente la inercia al sentar en la misma mesa a los tomadores de decisiones locales, los ciudadanos y las empresas que también están comprometidas en la búsqueda de soluciones para la transición, la adaptación. Es en estas escalas locales, o regionales, que intentamos contribuir como investigadores.

Bernard: Me parece que también estás abordando en tus trabajos la cuestión de la responsabilidad de los científicos mismos. Es evidente, por ejemplo, que la información que el IPCC ha podido difundir no se infiltra tanto como se desearía. Lo que quizás esté en juego son las habilidades de mediación científica que promovemos, de hecho, en nuestra asociación y con la Cátedra UNESCO que mantenemos con la Universidad de Aix-Marseille. Sin duda, proponer soluciones, como mencionas, es necesario pero no es suficiente. Puede que haya una cuestión de escritura conjunta, de narrativa compartida de realidades y soluciones.

Ante : La responsabilidad científica es especialmente importante en sociedades como la nuestra, donde la ciencia es en gran parte un bien público. Los investigadores son, en general, funcionarios pagados con impuestos, es decir, por la población, y debemos sentir la obligación de devolver algo a la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo: tenemos esta responsabilidad. Pero por otro lado, existen diferentes perfiles de científicos: algunos se dedican a la investigación pura, otros son más competentes en la formación e incluso en la sensibilización y educación de los jóvenes, y otros en la investigación colectiva… Primero debemos entender que hay diferentes formas de contribuir. Personalmente, creo que soy muy competente en la gestión de discusiones y mesas redondas. Cuando comencé a trabajar, después de mi tesis, para el Programa de Acciones Prioritarias (PAP/RAC) en Split, no sabía lo que significaba “gestionar una discusión en una mesa redonda”. Pensé: una persona hace una pregunta y la gente responde. Es mucho más que eso y se relaciona con lo que usted mencionaba sobre la mediación científica y la “narrativa compartida”. Poco a poco, descubro que esto me conviene, que me gustaría comprometerme un poco más en esta dimensión.

Estoy completamente de acuerdo, hay diferentes formas en las que los investigadores pueden contribuir y sería realmente triste si nos limitáramos solo a nuestro enfoque: análisis, producción… Porque la producción científica es muy importante y útil, es la base, pero no es suficiente. Es como, por ejemplo, un buen trozo de carne que está preparado perfectamente, pero nadie hace nada con él y se queda pudriéndose…

Bernard : Tal vez también haya en el público un desconocimiento de lo que es el enfoque científico, de su relación con la verdad. Hablabas del período de Covid, por ejemplo. Pero se podrían citar muchos otros ejemplos en los que las poblaciones han perdido la confianza en la ciencia porque desconocen lo que es el enfoque científico, su temporalidad, su búsqueda continua de una verdad evolutiva, que se construye con el tiempo. ¿Podrías decir algo sobre el conocimiento de desastres naturales y su evolución?

Ante : Siempre hay nuevos conocimientos. Espero que seamos capaces de entender que no somos perfectos y que debemos aprender de los demás. A menudo, los investigadores se presentan como eruditos, “sé todo sobre mi disciplina y no tengo nada que aprender… Estoy aquí para revelar mi conocimiento”. Y eso es realmente falso. En relación con las grandes cuestiones sociales, como la adaptación que no es una cuestión menor, quiero decir que no es solo una cuestión técnica a resolver, con una barrera perfecta que detenga todos los riesgos: es un cambio que realmente concierne a toda la sociedad. Y los científicos representan tal vez el 1, 2 o 5 % de esta sociedad, no el 50 %. Por lo tanto, somos solo una parte de un sistema bastante complejo. Como usted ha mencionado correctamente, es necesario encontrar soluciones a nivel académico y luego someterlas a los ciudadanos para elegir y decidir juntos. Una solución que no sea aceptada por la mayoría tiene pocas posibilidades de éxito.

Pero los científicos deben ser claros al informar a la población: no solo proporcionar cifras, sino también explicar cómo se llegó a ellas, cuál es su probabilidad, cuáles son las variaciones y los márgenes de error. Y decir que, tal vez, en cinco años, el conocimiento habrá evolucionado y habrá nuevas propuestas…

Por lo tanto, no creo que los científicos tengan todo el poder ni toda la responsabilidad. Durante el COVID, nadie pensaba en el cambio climático. Y ahora tenemos la inflación, las guerras… Es un problema.

Debemos entender y hacer entender que somos solo una parte de un sistema complejo y que debemos trabajar juntos para encontrar las soluciones.

# 6 – La investigación pública parece ser la más confiable

Bernard: Hablando del mundo académico, parece que mencionaste una distinción entre los investigadores financiados por la política pública que tendrían más conciencia del bien común. ¿Harías una distinción entre la investigación continental y la anglosajona, estadounidense?

Ante: Es mi punto de vista, de hecho. En general, aprecio mucho más la información producida por un centro nacional de investigación, por ejemplo, si hablamos de Europa, que la información producida por expertos financiados por una empresa privada. Pero eso no significa que no hayan producido necesariamente buena información. Solo significa que yo, personalmente, confío más en un centro nacional de investigación… apoyo este modelo europeo de financiamiento de la investigación pública. Es indispensable y desafortunadamente se está financiando cada vez menos. Sin embargo, es muy importante y es, creo, nuestra fortaleza, en comparación con los Estados Unidos.

Bernard: ¿Crees que es una de las razones de la falta de confianza?

Ante: Creo que sí, y realmente me gustaría que no siguiéramos a los estadounidenses en este asunto. Hay mucho que aprender de ellos en la búsqueda de soluciones, pero no en la privatización de la investigación… Pero esa es mi opinión. Tal vez haya quienes estén a favor de esta perspectiva.

Bernard: Creo que estamos de acuerdo en este punto. Me gustaría volver a lo que dijiste en dos ocasiones sobre la barrera económica: me parece que algunas soluciones no se adoptan no porque sean costosas, sino porque son costosas a corto plazo… En otras palabras, lo que obstaculiza no es la cuestión económica, es la visión a corto plazo. A largo plazo, algunas construcciones que tienen en cuenta el riesgo sísmico, por ejemplo, serían ampliamente rentables, y no solo en términos de costos humanos.

Ante: La visión es importante porque nos ayuda a organizar nuestras actividades. Esta visión puede ser trastocada por un estado de emergencia. Sin embargo, nuevos elementos pueden modificar nuestra visión. Pero la dirección debe ser clara, porque si no tenemos la visión, cada evento con cobertura mediática va a trastornar nuestra acción.

Por ejemplo, hoy en día, la urgencia de la guerra no tiene nada que ver con la adaptación al cambio climático. No podemos olvidar que debemos continuar nuestro trabajo de adaptación. Creo que los centros de investigación públicos tienen esta visión y enfoque de las diferentes escalas de tiempo, a corto y largo plazo. Es por eso también, que insisto, que se debe apoyar la investigación pública.

# 7 – El trabajo efectivo en la lucha contra los riesgos a menudo ocurre después de la catástrofe

Bernard: Me gustaría que terminemos con una pregunta, digamos de alguna manera, más positiva... :

He trabajado en crímenes de masas y el proceso genocida. Y a menudo nos enfrentamos a la realidad de que desafortunadamente, a veces se necesitan desastres para que las conciencias se despierten y las mentalidades cambien. ¿Tienes ejemplos de desastres que han permitido cambiar mentalidades, avanzar y quizás incluso permitir una visión a largo plazo? ¿Las catástrofes naturales pueden ser, paradójicamente, una fuente de esperanza?

Ante : Sí, un muy buen ejemplo es el terremoto y tsunami de 2004 en el Océano Índico que afectó a Indonesia, Sumatra, Sri Lanka, el sur de la India y el oeste de Tailandia. Más de 250,000 personas murieron o desaparecieron... Fue el 26 de diciembre de 2004. Fue en ese momento que decidí, a la edad de 16 años, estudiar geofísica y estoy realmente unido a ese evento, porque no podía entender cómo era posible en sociedades que no experimentaban por primera vez un terremoto. ¿Cómo era posible que nadie supiera que no debía ir a buscar conchas allí...? Es un ejemplo trágico, pero finalmente después de ese evento, los países se unieron en una red de prevención. Y hoy en día existe el Sistema de Alerta Temprana, un sistema de pronóstico y anticipación. Es un sistema que funciona muy bien. Ahora, si hay un fuerte terremoto en el océano, los países posiblemente afectados son informados de inmediato. 2004 permitió esto... Seguramente hay otros ejemplos que no me vienen a la mente, pero este, estoy emocionalmente unido a él.

Bernard: Puedo darte quizás un ejemplo que viene de mi entrevista con el biólogo Karl Matthias Wantzen, especialista en ríos: la catástrofe ecológica de la fábrica Sandoz en 1986 en Suiza, tras un incendio que contaminó el Rin en toda la cuenca hidrográfica aguas abajo, hasta el mar. Las regiones afectadas implementaron medidas para prevenir una nueva catástrofe de este tipo. Hasta el día de hoy, siguen siendo efectivas...

Ante: Sí. Se pueden observar avances en el desarrollo de las riberas de los ríos. También se puede decir que la gestión de la planificación costera está avanzando: actualmente estamos desarrollando planes costeros en el marco del Programa de Acciones Prioritarias en Split, cruzando prácticas con Francia e Italia. Personalmente, estoy comprometido en el desarrollo de un plan de este tipo en Marruecos. En esos países que han ratificado la Convención de Barcelona (en 1976), con el protocolo de gestión integrada de las zonas costeras, se promueve la creación de una zona de protección de 100 metros desde la costa para permitir la dinámica natural y no dañar las infraestructuras y propiedades. Es un ejemplo que demuestra que es realmente posible en las costas del Mediterráneo; es cierto que no hemos sido muy cuidadosos en los últimos cien años, cuando construimos el primer paseo marítimo.

Bernard: Entonces, para retomar su palabra, hay una cuestión de valentía...

Ante: Sí, volvemos a los tomadores de decisiones, porque también confiamos en ellos. Tenemos la información, la ley está ahí, pero se necesita valentía para hacer que se respete.

Bibliographies

Ante Ivcevic, spécialiste de la gestion des risques en zones côtières post-doctorant en géographie à Aix-Marseille Université. Rattaché au Centre PAP/RAC à Split en Croatie dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Il travaille actuellement sur le projet Proteus au sein du laboratoire MESOPHOLIS d’Aix-Marseille Université, sur la gestion des risques en Méditerranée, sous la direction de Sylvie Mazzella, directrice de recherche en sociologie.

Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).

A partir de esta conversación, la IA generó una serie de ilustraciones. Stefan Muntaner la alimentó con los datos editoriales y guió la dimensión estética. Cada ilustración se convierte así en una obra de arte única a través de un NFT.

Para ir más allá