Le bassin méditerranéen est une zone très peuplée, elle est de surcroît une des top destinations mondiales pour le tourisme. Or c'est aussi une zone où les risques de catastrophes naturelles sont omniprésents : tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations ou encore canicule...

Cette problématique fait l’objet d’un dialogue entre Bernard Mossé, responsable scientifique de NEEDE Méditerranée, et Ante Ivcevic, spécialiste de la gestion des risques naturels.

# 1 – Il n’y a pas de risques sans exposition aux risques

Bernard Mossé : Pouvez-vous vous présenter et présenter vos travaux de recherche ?

Ante Ivcevic : Je suis chercheur post-doctorant en géographie à Aix-Marseille Université. Je suis rattaché au Centre PAP/RAC à Split en Croatie qui participe à de nombreuses actions en Méditerranée principalement sur la gestion des zones côtières, dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Actuellement, je travaille sur le projet Proteus au sein du laboratoire MESOPHOLIS. C’est un projet qui s’occupe de la gestion des risques en Méditerranée et notamment en zones côtières. J’étudie en particulier la planification maritime et la gestion des aires marines protégées. Ce projet s’effectue sous la direction de Sylvie Mazzella, chercheure en sociologie.

Bernard : Pouvez-vous nous dresser une typologie des risques de catastrophes en Méditerranée ?

Ante : Avant toute chose, il faut préciser qu’on ne peut pas parler de risques sans parler d’exposition aux risques et donc de vulnérabilité des populations.

La composante naturelle est la base de l’analyse. Et la Méditerranée rassemble beaucoup de composantes : par exemple, la composante tellurique y est très importante avec des risques sismiques et d’éruptions volcaniques. Il y a également la composante climatique, avec notamment les risques d’inondations. À cause du dérèglement climatique, on assiste à une croissance de la fréquence et du volume des précipitations, des extrêmes. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une zone subtropicale avec tout un changement qui réduit ou décale nos quatre saisons.

Mais je veux revenir tout de suite sur le fait que lorsque survient un événement tragique, une catastrophe, sa dimension est dépendante de nous : quand il y a un grand nombre de morts, par exemple avec les fortes pluies que nous avons connues en Bulgarie, en Grèce et en Libye, c’est fortement aggravé par l’action des hommes : les mauvaises constructions ou la mauvaise gestion des barrages d’eau… Donc, oui, on est dans une zone de risques nombreux, mais surtout à cause de ce que nous avons fait, ou à cause de ce que nous n’avons pas fait.

Bernard : C’est une constante de vos recherches que d’étudier la gestion des risques comme interface entre les paramètres naturels et les réponses de la société.

Ante : Oui. Quand j’étais dans ma thèse, j’ai participé à un Congrès mondial sur la Résilience en 2018, à Marseille. Un chercheur d’une université londonienne est intervenu pour pointer certes les risques géologiques ou géomorphologiques, mais surtout pour déclarer que la principale cause de risques était la corruption : il faisait allusion à son travail dans le sud de l’Italie. J’insiste sur ce point : si nous ne faisons pas attention à faire les choses correctement nous aurons des conséquences sérieusement aggravées sur un terrain qui est sismique : je parle de nos constructions, nos bâtiments, nos villes, nos ponts, nos barrages….

C’est le cas en particulier de la Croatie : nous avons eu de grands tremblements de terre, en 2020 dans la capitale Zagreb, et autour. Heureusement, nous n’avons pas eu tellement de morts et blessés, mais les mauvaises constructions en sont entièrement responsables. Elles doivent être renouvelées. C’est la même chose en Europe, au Moyen-Orient ou en Afrique du nord où la construction n’est sans doute pas mise à jour. C’est différent au Japon par exemple où la conscience et la technologie permettent une meilleure protection.

Aussi, je ne peux pas entrer trop dans cette dimension sociologique parce que ce n’est pas mon domaine, mais des images sont vraiment frappantes : quand on voit le niveau de catastrophes en Turquie ou en Libye, et qu’on dit qu’on ne pouvait rien faire... Bien sûr que l’on pouvait faire, on peut faire beaucoup de choses : c’est une décision politique de gestion du risque ! Oui, les Hommes sont responsables, nous sommes responsables de cette gestion. Ce n’est pas la nature qui gère les constructions humaines…

# 2 – Il existe des régions à multi-risques…

Bernard : Les sciences cognitives ont largement étudié ce décalage entre la conscience et le comportement, la pensée et l’acte, l’intention et l’action. Nous en reparlerons. Mais je voudrais revenir sur un point. Peut-on dire que la typologie des risques est grandement dépendante des régions en Méditerranée ? Vous avez par exemple travaillé sur le nord du Maroc que vous qualifiez de région à multi-risques. Y a-t-il des zones bien plus dangereuses que d’autres ?

Ante : Un jour, un administrateur marocain de la région de Tanger-Tétouan m’a interpellé : « vous me dites que chez nous c’est une région où les risques sont multiples… mais chez vous, il n’y a pas mal d’endroits où il y a des multirisques… ». Effectivement, pour qualifier une région à multi-risques il suffit de deux ou trois types de risques, et oui, cela correspond à presque toute la Méditerranée.

Maintenant, ça dépend de quel niveau. Parce qu’on est vraiment entre-deux plaques tectoniques, Eurasie et Afrique. Il y a des régions, et donc des populations, qui sont beaucoup plus exposées : comparons, par exemple, la Sardaigne et la Sicile, sur lesquelles j’ai eu l’opportunité de travailler : je pense que la Sicile a bien plus de risques que la Sardaigne. D’abord elle est beaucoup plus peuplée et plus dense, avec plus de 5 millions d’habitants sur moins de 26 000 km2, alors que la Sardaigne possède moins de 2 millions d’habitants pour une superficie légèrement moindre. De plus, la Sardaigne fait partie de ce morceau de terre plus ancien : les tremblements de terre y sont beaucoup plus faibles. La Sicile étant plus au sud, l’impact de la chaleur y est aussi plus prononcé.

Bernard : La différence de latitude est tout de même assez faible…

Ante : Oui, mais la densité joue aussi sur les vagues de chaleur. Le fait qu’un terrain soit plus dense en habitants et en construction aggrave le niveau des risques.

Si nous parlons de la Croatie, nous y avons une chaîne de montagnes, les Dinarides : toute cette partie de côte est très exposée aux risques sismiques. En termes d’incendie nous n’avons pas l’expérience qu’ont d’autres pays de latitudes comparables comme la France, l’Italie, l’Espagne, ou légèrement plus au sud comme le Portugal et la Grèce. Je n’ai pas fait de statistiques, mais je crois que pour ces deux derniers pays, le risque est quand même plus prononcé. Les incendies en Grèce commencent en effet plus tôt que chez nous en Croatie.

Alors oui, je suis content que nous soyons plus au nord, mais on voit bien que même l’Europe centrale et l’Europe du Nord expérimentent le changement. Vis-à-vis de la canicule, des vagues de chaleur, comme de fortes tempêtes, personne ne peut dire dans ce monde en mutation : je suis à l’abri.

# 3 – Les catastrophes naturelles ne sont pas une nouveauté, mais elles s’amplifient dangereusement

Bernard : Faisons un retour en arrière dans l’histoire. Est-ce qu’on ne peut pas dire que les catastrophes naturelles ont toujours existé ? En évoquant les grandes catastrophes historiques, comme celles de Pompéi, ou en remontant plus loin encore avec l’éruption de Santorin qui serait liée au mythe de l’Atlantide ? Ne peut-on pas dire, d’une certaine manière, que c’est une constante ?

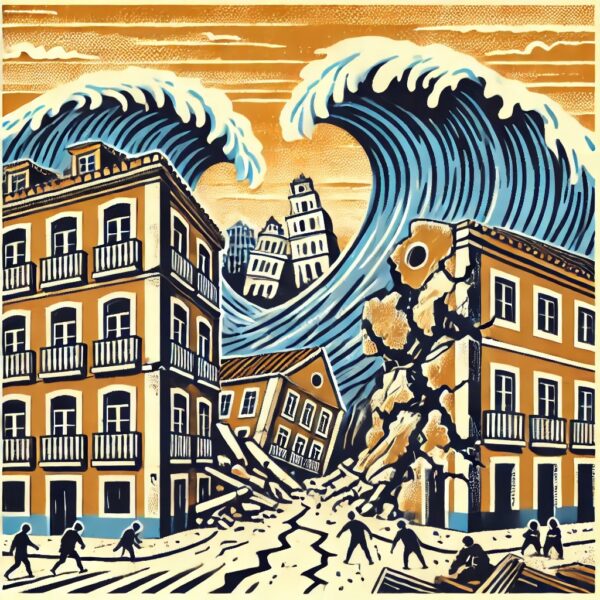

Ante : Je pense que oui, elles ont toujours existé. Nous avons dans la mémoire historique les cas que vous avez évoqués. Mais, par exemple, en 1755, quand Lisbonne a été complètement détruite par un tremblement de terre, un tsunami, et par l’incendie monstrueux qui a suivi, savez-vous ce qui a amplifié la catastrophe : ce sont les bougies dans les maisons, les églises, c’était le 1er novembre, jour de la Toussaint… ! D’abord on a un événement naturel, comme dans ce cas-là, le tremblement de terre, et après il y a l’imprévoyance et l’ignorance des gens. Qu’est-ce qu’un tsunami ? Certains ont vu l’énorme masse d’eau se retirer, ils se sont rendus au bord de la mer pour la voir et ont été emportés…

Une catastrophe, c’est toujours une combinaison entre nature et hommes. Mais si les événements naturels sont toujours là, ils sont aujourd’hui bien plus graves qu’auparavant. C’est le cas des tempêtes évidemment et c’est particulièrement le cas dans les zones côtières, à la frontière entre terre et mer, avec la surpopulation et la sur-construction, mais également sur les rives des fleuves qui sont sur-artificialisées…

Donc, oui, je suis d’accord avec vous, on avait déjà tout cela avant, mais nous avons largement aggravé la situation par notre comportement et nos activités.

La conscience des risques n’est pas naturelle : elle doit être travaillée

Bernard : Je ne veux évidemment pas dédouaner les politiques de leurs responsabilités, mais la conscience de l’aggravation des catastrophes naturelles dues au changement climatique est relativement récente. Beaucoup de ces bâtiments ont été construits dans les années 1960-1970, quand cette connaissance des choses n’était pas aussi aigüe. Il y a donc la question de la conscience sur laquelle vous insistez beaucoup dans vos travaux et il y a aussi la capacité des scientifiques à transmettre leurs résultats aux populations.

Ante : La question de la conscience est importante, mais elle n’est pas centrale. Par exemple, pendant mon projet de recherche à l’université VUB de Bruxelles, mon terrain d’étude était Catane, en Sicile ; je faisais des entretiens avec trois groupes de population : les scientifiques, les administrateurs et la société civile. J’ai constaté que tout le monde était conscient que la ville se trouve dans une zone sismique et volcanique, et c’est bien sûr lié. Ils savent l’histoire de Catane, qu’elle a beaucoup souffert de tremblements de terre, notamment en 1693, que la ville voisine de Messine a été détruite en 1908. Mais, comme vous l’avez mentionné, à cause des bâtiments qui ont été construits pendant le grand boom économique des années 1960 et 1970, quand tu regardes ces bâtiments aujourd’hui, et que tu sais qu’un tremblement de terre peut arriver chaque jour, moi, évidemment cela me fait peur…

En parlant avec mes interlocuteurs, même avec les scientifiques, ils insistaient sur l’enjeu économique. Anticiper, rénover, reconstruire, c’est un trop grand coût. Plus grave encore : une chercheuse, urbaniste, qui avait participé à un projet de construction civile de sa propre maison, expliquait qu’elle avait beaucoup investi dans un projet « tip top », sauf pour le risque sismique, parce que ça coûte trop d’argent.

Mais regardons aussi avec une vision plus large : on a un enjeu économique en Europe, mais il est peut-être beaucoup plus difficile d’investir au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord.

Oui, je suis tout à fait d’accord par rapport à la question de la conscience. Cependant, parfois, les gens sont conscients, mais pensent que ça ne va pas tellement impacter leur vie. Tu peux être informé sur un sujet sans le ressentir profondément.

Quand j’ai ressenti le tremblement de terre en 2020, le fait d’avoir étudié la sismologie et la géophysique ne m’a pas servi. Ma réaction était tellement irrationnelle en voyant la route avec la vague qui passait, l’onde sismique. C’est une expérience irremplaçable. Une chose est de savoir, d’avoir cette connaissance, même technique ou scientifique, une autre chose est d’incorporer cette connaissance et de réagir ou même d’anticiper. Par exemple, en Croatie, je crois que nous sommes très conscients des vagues de chaleur parce que nous en avons l’expérience, bien plus qu’au nord de l’Europe évidemment.

# 4 – L’information ne suffit pas : il faut impliquer les populations dans le processus de décision

Bernard : Je reviens sur la question essentielle qui est au cœur de vos travaux, l’information des populations et la prévention. Vous l’avez déjà abordé : les gens sont de plus en plus conscients des risques, des catastrophes et de l’adaptation nécessaire au dérèglement climatique et à la transition plus généralement. Mais on voit bien que cette conscience là, à travers une diffusion de l’information de plus en plus présente, ne suffit pas à lever les freins au changement de comportement. Qu’est-ce qui doit être fait d’après vous, au-delà des campagnes d’information, pour que les populations puissent changer de comportement ?

Ante : Merci beaucoup pour cette question. C’est très intéressant et important, et pas du tout simple. Je crois que beaucoup de dirigeants de chacun des pays cherchent les moyens de communiquer et de convaincre les personnes à agir et à accepter de s’adapter dans l’intérêt de toute la société. Mais c’est difficile. La confiance est la clé : celle des populations envers les scientifiques et les dirigeants, mais aussi la confiance de ces derniers envers la population. Quand les dirigeants et les scientifiques s’adressent à la population, cela doit être une relation mutuelle, un réel « échange », dans le sens où il faut moins fournir des solutions et donner des ordres que de comprendre ensemble où sont les obstacles à l’adaptation et proposer les pas en avant.

Les obstacles ne sont pas toujours économiques : je viens de passer sept mois aux États-Unis, à Boston dans le Massachusetts, un état très riche. Là, comme partout aux États-Unis, comme vous savez, il y a un grand problème de confiance envers les scientifiques. Et le débat autour du changement climatique est politiquement très polarisé et donc bloqué.

J’ai d’ailleurs peur que ce mouvement sociétal négatif vienne influer les débats publics chez nous en Europe…

On peut aussi invoquer la période de crise du COVID parce que la communication n’a pas du tout été bonne : les politiciens, en général, ont mis en avant les meilleures informations possibles des scientifiques pour justifier les mesures prises. Mais il y a des populations qui n’étaient pas en mesure de les suivre ; notamment les personnes les plus vulnérables.

Par exemple, au nord du Maroc, où je travaille actuellement sur la planification côtière, beaucoup de gens dont le travail était lié au tourisme ont perdu leur boulot durant le COVID parce que les frontières ont été fermées, comme dans beaucoup de pays. Or ce sont les femmes, déjà économiquement plus vulnérables, qui ont été le plus impactées…

Donc, je ne sais pas si tout ça était prévu par les dirigeants mais aurait sans doute pu être évité si on avait consulté d’une manière ou d’une autre les populations locales.

Maintenant, je reviens sur la gestion des risques naturels et le lien avec les habitants : je pense que c’est vraiment indispensable. D’un côté, on ne peut pas avoir les ressources et le temps pour travailler avec tout le monde, avec des millions de personnes ; mais on peut travailler avec les associations de citoyens, et compter ainsi sur une plus grande sensibilisation de la population. C’est important parce que les scientifiques transmettent les résultats de leurs recherches mais les décideurs doivent inclure d’autres enjeux. Parfois, les scientifiques ne comprennent pas pourquoi l’adaptation au changement climatique n’est pas plus rapide. Mais il y a les questions sociales, économiques qui sont très importantes pour les populations et notamment les populations vulnérables ; parce que, évidemment, ce n’est pas la même chose pour les riches et pour les pauvres de s’adapter. Nous travaillons davantage aujourd’hui sur cette notion de « justice climatique », de « justice environnementale ».

# 5 – La conscience des dangers est dépendante de la confiance dans le discours scientifique et politique

Bernard : Je reviens sur les freins au changement de comportement. Beaucoup d’entre eux ont été identifiés en particulier par les sciences cognitives et des chercheurs ont mis en avant ce qu’ils ont appelé « le triangle de l’inaction » – l’idée qu’un individu change à condition que les autres changent aussi. Par exemple, les entreprises disent ne s’adapter que si les politiques enclenchent eux-mêmes le mouvement et si les consommateurs changent leurs habitudes de consommation ; les citoyens ne bougent que si les politiques les y incitent et les politiques se disent dépendants des entreprises etc… Il y a une sorte de cercle vicieux qui induit l’inertie. Avez-vous travaillé des solutions face à cet obstacle ?

Ante : Personnellement, non, je serais vraiment content si dans les débats aux élections, les politiques prenaient vraiment en considération ces questions pour que les populations s’en emparent à leur tour. Parmi les questions qu’on a posées à nos futurs premiers ministres ou présidents, on a deux questions qui traitent de l’adaptation au changement climatique et à la transition énergétique. Ça, c’est vraiment important. Ça prend tout le discours et j’aimerais vraiment que les débats restent en dehors de l’opposition droite / gauche, parce qu’il s’agit de se confronter à une réalité bien présente qui dépasse ces clivages. Nous devons chercher, avec les différentes options politiques, la meilleure solution et arrêter de débattre si ça existe ou pas. Parce que c’est là…

Quelle est la meilleure solution ? Je ne sais pas, ça dépend des sociétés, des contextes, de leur capacité, mais il faut travailler ensemble aux solutions concrètes et pas sur les causes profondes, philosophiques. Nous devons être beaucoup plus focalisés sur les solutions et sans doute à l’échelle des petites collectivités qui peuvent apporter beaucoup et permettre de combattre localement l’inertie en mettant à la même table les décideurs locaux, les citoyens et les entreprises qui sont aussi engagées dans la recherche de solutions pour la transition, l’adaptation. C’est à ces échelles locales, ou régionales, que nous essayons de contribuer en tant que chercheurs.

Bernard : Il me semble que vous évoquiez aussi dans vos travaux la question de la responsabilité des scientifiques eux-mêmes. On voit bien, par exemple, que l’information que le GIEC a pu diffuser n’infuse pas autant que souhaité. Ce qui est peut-être en cause ce sont les compétences de médiation scientifique que nous promouvons d’ailleurs dans notre association et avec la Chaire UNESCO que nous portons avec Aix-Marseille Université. Sans doute que proposer des solutions, comme vous le dites, c’est nécessaire mais ce n’est pas suffisant. Il y a peut-être une question d’écriture commune, de mise en récit partagé des réalités et des solutions.

Ante : La responsabilité scientifique est surtout importante dans les sociétés comme la nôtre où la science est en grande partie un bien public. Les chercheurs sont, en général, des fonctionnaires payés par les impôts, donc par la population, et nous devons avoir ce sentiment de devoir rendre quelque chose à la société. Je suis tout à fait d’accord : nous avons cette responsabilité. Mais aussi d’un autre côté, il y a différents profils de scientifiques : certains sont dans la recherche pure et dure, d’autres sont plus compétents dans la formation voire la sensibilisation et l’éducation des jeunes, d’autres dans la recherche collective… Nous devons d’abord comprendre qu’il y a différentes manières de contribuer. Personnellement, je pense que je suis très compétent dans la gestion des discussions, des tables rondes. Quand j’ai commencé à travailler, après ma thèse, pour le Programme d’actions prioritaires (PAP/RAC) à Split, je ne savais pas ce que ça voulait dire « gérer une discussion de table ronde ». J’ai pensé : il y a une personne qui pose la question et les gens répondent. C’est beaucoup plus que ça et ça rejoint ce que vous disiez sur la médiation scientifique et le « récit partagé ». Petit à petit, je découvre que ça me convient, que j’aimerais bien m’engager un peu plus dans cette dimension-là.

Je suis tout à fait d’accord, il y a différentes manières pour les chercheurs de contribuer et ça serait vraiment triste si nous restions juste dans notre démarche : analyse, production… Parce que la production scientifique est très importante et très utile, c’est la base, mais ça ne suffit pas. C’est comme par exemple un bon morceau de viande qui est préparé parfaitement, mais personne n’en fait rien avec ça et il reste à pourrir…

Bernard : Peut-être y a-t-il aussi dans le public une méconnaissance de ce qu’est la démarche scientifique, de son rapport à la vérité. Vous parliez de la période du Covid, par exemple. Mais on pourrait citer plein d’autres exemples dans lesquels les populations ont perdu la confiance dans la science parce qu’ils ont une méconnaissance de ce qu’est la démarche scientifique, de sa temporalité, de sa recherche continue d’une vérité évolutive, qui se construit dans le temps. Vous pouvez peut-être en dire un mot au sujet de la connaissance des catastrophes naturelles et de son évolution ?

Ante : Il y a toujours de nouvelles connaissances. J’espère que nous sommes capables de comprendre que nous ne sommes pas parfaits et que nous devons apprendre des autres. Souvent les chercheurs se présentent comme les savants, « je sais tout de ma discipline et je n’ai rien à apprendre… Je suis là pour révéler ma connaissance ». Et ça, c’est vraiment faux. Par rapport aux grandes questions sociétales, comme l’adaptation qui n’est pas une petite question, je veux dire qui n’est pas seulement une question technique à résoudre, avec un rempart parfait qui endiguerait tous les risques : c’est un changement qui concerne vraiment toute la société. Et les scientifiques représentent peut-être 1, 2 ou 5 % de cette société, ils n’en représentent pas 50 %. Donc, nous sommes juste un morceau d’un système assez complexe. Il faut, comme vous avez bien dit, trouver des solutions au niveau académique et les soumettre après aux citoyens pour choisir et décider ensemble. Une solution qui n’est pas acceptée par le plus grand nombre a peu de chances d’aboutir.

Mais les scientifiques doivent être clairs pour renseigner les populations : pas seulement donner les chiffres mais aussi comment on y est arrivé, quelle est sa probabilité, quelles sont les variations et les marges d’erreur. Et dire que, peut-être, dans cinq ans, les connaissances auront évolué et ce sera de nouvelles propositions…

Donc, je ne pense pas que les scientifiques ont tous les pouvoirs ni toute la responsabilité. Durant le COVID, plus personne ne pensait au changement climatique. Et nous avons à présent l’inflation, les guerres… C’est un problème.

Nous devons comprendre et faire comprendre que nous sommes juste une partie d’un système complexe et que nous devons travailler ensemble pour trouver les solutions.

# 6 – La recherche publique apparaît comme la plus fiable

Bernard : En parlant du monde académique, il me semble que vous avez évoqué une distinction entre les chercheurs financés par la politique publique qui auraient davantage conscience du bien commun. Feriez-vous une distinction entre la recherche continentale et l’anglo-saxonne, américaine ?

Ante : C’est mon point de vue, en effet. En général, j’apprécie beaucoup plus une information produite par un centre national de recherche, par exemple, si on parle d’Europe, qu’une information produite par les experts financés par une boîte privée. Mais ça ne veut pas dire qu’ils n’ont forcément pas produit une bonne information. Ça veut juste dire que moi, personnellement, j’ai plus confiance dans un centre national de recherche… je soutiens ce modèle européen de financement de la recherche publique. C’est indispensable et on la finance malheureusement de moins en moins. C’est pourtant très important et c’est, je crois, notre force, comparé aux États-Unis.

Bernard : Pensez-vous que c’est une des raisons du manque de confiance ?

Ante : Je le crois, et j’aimerais vraiment que nous ne suivions pas les Américains sur ce terrain. Il y a beaucoup de choses à apprendre d’eux, dans la quête de solutions, mais pas la privatisation de la recherche… Mais c’est mon opinion. Peut-être y en a-t-il des favorables à cette perspective.

Bernard : Je pense qu’on est d’accord sur ce point. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à deux reprises de l’obstacle économique : il me semble que certaines solutions ne sont pas adoptées non pas parce qu’elles sont coûteuses mais parce qu’elles sont coûteuses à court terme… Autrement dit ce qui fait obstacle, ce n’est pas la question économique, c’est la vision court-termiste. A long terme, certaines constructions prenant en compte le risque sismique par exemple, serait largement rentables, et pas seulement en termes de coût humain.

Ante : La vision est importante parce qu’elle nous aide à organiser nos activités. Cette vision peut être bousculée par un état d’urgence. Par contre, de nouveaux éléments peuvent modifier notre vision. Mais la direction doit être claire, parce que si on n’a pas la vision, chaque événement à écho médiatique va bousculer notre action.

Par exemple, aujourd’hui, l’urgence de la guerre n’a rien à voir avec l’adaptation au changement climatique. Nous ne pouvons pas oublier que nous devons continuer notre travail d’adaptation. Je crois que les centres de recherche publics possèdent cette vision et cette approche des différentes échelles de temps, court et long terme. C’est pour cela aussi, j’y reviens, qu’il faut soutenir la recherche publique.

# 7 – Le travail efficace dans la lutte contre les risques intervient souvent après la catastrophe

Bernard : Je voudrais qu'on termine sur une question, disons en un sens, plus positive… : j'ai travaillé sur les crimes de masse et le processus génocidaire. Et souvent, on se heurte à ce constat qu'il faut qu'il y ait malheureusement des catastrophes pour que les consciences s’éveillent et les mentalités changent. Avez-vous des exemples de catastrophes qui ont permis de changer les mentalités, de faire avancer les choses et peut-être même de permettre une vision à plus long terme. Des catastrophes naturelles peuvent être, paradoxalement, comment dire, une source d’espoir ?

Ante : Oui, un très bon exemple est le tremblement de terre et le tsunami de 2004 dans l’Océan indien qui a frappé l’Indonésie, Sumatra, le Sri Lanka, le sud de l’Inde et l’ouest de la Thaïlande. Plus de 250 000 personnes sont mortes ou disparues… C'était le 26 décembre 2004. C'est à ce moment que j’ai décidé, à l'âge de 16 ans, d’étudier la géophysique et je suis vraiment attaché à cet événement, parce que je ne pouvais pas comprendre comment c’était possible dans des sociétés qui n'éprouvaient pas pour la première fois un tremblement de terre. Comment cela se faisait-il que personne ne sache qu'il ne fallait pas aller là-bas chercher des coquillages… ? C’est un exemple tragique, mais finalement après cet événement, les pays se sont mis ensemble dans une un réseau de prévention. Et aujourd'hui il existe le Early warning system, un système de prévision et d’anticipation. C'est un système qui marche très bien. À présent, si vous avez un fort tremblement de terre dans l'océan, les pays possiblement concernés sont tout de suite informés. 2004 a permis cela… Il y a sûrement d’autres exemples qui ne me viennent pas à l’esprit, mais celui-là, j’y suis émotionnellement attaché.

Bernard : Je peux vous donner peut-être un exemple qui vient de mon entretien avec le biologiste Karl Matthias Wantzen, spécialiste des fleuves : la catastrophe écologique de l’usine Sandoz en 1986 en Suisse, à la suite d’un incendie qui a pollué le Rhin sur tout le bassin aval hydrographique, jusqu’à la mer. Les régions concernées ont mis en place les aménagements destinés à empêcher une nouvelle catastrophe de ce type. Efficaces jusqu’à ce jour…

Ante : Oui. On peut constater des progrès dans l’aménagement des rives des fleuves. On peut dire que la gestion de la planification côtière avance également : nous sommes en train de développer des plans côtiers dans le cadre du Programme d’actions prioritaires à Split, en croisant avec les pratiques de la France et de l’Italie. Personnellement, je suis engagé dans le développement d'un plan de ce type au Maroc. Et là, les pays qui ont ratifié la convention de Barcelone (en 1976), avec le protocole de gestion intégrée des zones côtières, sont incités à mettre en place un recul de 100 mètres des côtes pour laisser cet espace pour les fluctuations et ne pas endommager les infrastructures et les biens. C'est un exemple qui montre que c’est vraiment possible sur les rives de la Méditerranée ; c’est vrai que nous n’avons pas été vraiment attentifs depuis une centaine d’années, quand on a construit le premier front de mer.

Bernard : Il y a donc, pour reprendre votre mot, une question de courage…

Ante : Oui, on en revient aux décideurs, parce que nous comptons aussi sur eux. Nous possédons les informations, la loi est là, mais il faut être courageux pour la faire respecter.

Bibliographies

Ante Ivcevic, spécialiste de la gestion des risques en zones côtières post-doctorant en géographie à Aix-Marseille Université. Rattaché au Centre PAP/RAC à Split en Croatie dans le cadre du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Il travaille actuellement sur le projet Proteus au sein du laboratoire MESOPHOLIS d’Aix-Marseille Université, sur la gestion des risques en Méditerranée, sous la direction de Sylvie Mazzella, directrice de recherche en sociologie.

Bernard Mossé Historien, responsable Recherche, Education, Formation de l’association NEEDE Méditerranée. Membre du Conseil scientifique de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Éducation pour laquelle il a été le responsable scientifique et le coordonnateur de la Chaire UNESCO « Éducation à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » (Aix-Marseille Université / Camp des Milles).

Pour aller plus loin

1. Ivčević, A., Mazurek, H., Siame, L., Bertoldo, R., Statzu, V., Agharroud, K., Estrela Rego, I., Mukherjee, N. and Bellier, O., 2021. Lessons learned about the importance of raising risk awareness in the Mediterranean region (north Morocco and west Sardinia, Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, 21(12), pp.3749-3765.

https://hal.science/hal-03478720

2. Ivčević, A., Mazurek, H., Siame, L., Moussa, A.B. and Bellier, O., 2019. Indicators in risk management: Are they a user-friendly interface between natural hazards and societal responses? Challenges and opportunities after UN Sendai conference in 2015. International Journal of Disaster Risk Reduction, 41, p.101301.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420919300585

3. Ivčević, A., Statzu, V., Satta, A. and Bertoldo, R., 2021. The future protection from the climate change-related hazards and the willingness to pay for home insurance in the coastal wetlands of West Sardinia, Italy. International Journal of Disaster Risk Reduction, 52, p.101956.

4. Ivčević, A., Bertoldo, R., Mazurek, H., Siame, L., Guignard, S., Moussa, A.B. and Bellier, O., 2020. Local risk awareness and precautionary behaviour in a multi-hazard region of North Morocco. International Journal of Disaster Risk Reduction, 50, p.101724.

5. Agharroud, K., Puddu, M., Ivčević, A., Satta, A., K

À partir de cette conversation, l’IA a généré un flot d’illustration. Stefan Muntaner l’a nourri avec les données éditoriales et a guidé la dimension esthétique. Chaque illustration devient ainsi une œuvre d’art unique à travers un NFT.