De la préhistoire à l’ère coloniale française, en passant par les périodes romaine, vandale et islamique, le patrimoine en Algérie n’a pas encore été totalement étudié. Aujourd’hui, la problématique de la protection de ses biens historiques se pose avec acuité. Un domaine sur lequel travaillent des scientifiques qui recourent aux nouvelles technologies pour assurer leur préservation.

L’Algérie dispose d’un nombre très important de sites historiques, dont sept sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Parmi ces sites figurent la Casbah d’Alger, les ruines romaines de Tipaza ou encore le Tassili n’Ajjer considéré comme le plus grand musée en plein air avec plus de 15 000 dessins et gravures datant de 6000 av. J.-C. Ces sites ne sont qu’une infime partie du patrimoine historique disséminé sur l’ensemble du territoire algérien. En plus des aspects liés à la recherche et à l’étude de ces biens, l’urgence aujourd’hui et de les protéger de la destruction et du pillage.

Chercheure au sein du Centre de recherche en aménagement du territoire (CRAT) à Constantine, Meriem Seghiri Bendjaballah dirige une équipe chargée de travailler sur l’application des nouvelles technologies relatives à la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel. Architecte de formation, son parcours académique est consacré à l’étude des monuments historiques d’Algérie. Elle fait partie des scientifiques qui ont pris conscience de la nécessité de protéger le patrimoine en exploitant des solutions technologiques. Avec ses collègues, elle est ainsi passée très vite de la théorie à la pratique. « Dès sa création en 2019, le CRAT a recruté des chercheurs dans différentes spécialités. Car en matière de sauvegarde du patrimoine, nous sommes tenus de travailler dans un cadre pluridisciplinaire », explique-t-elle. Architecte, topographe, ingénieur en génie civil, développeur en informatique… chacun à un rôle bien précis. «En premier lieu, nous avons proposé un projet de protection de l’Imedghassen (photo en une), un mausolée numide qui date de l’antiquité. Je connais bien ce site car je lui ai consacré ma thèse de doctorat. Nous avions donc réalisé une maquette en trois dimensions pour proposer l’aménagement de ce site historique », souligne Meriem.

Scanner laser à nuage de points

En réalité, l’usage des dernières technologies a réellement débuté avec l’arrivée dans l’équipe de Yasser Nassim Benzagouta, docteur en art de bâtir et urbanisme, et spécialiste en building information modeling (BIM, modélisation des informations sur les constructions). Son arrivée a coïncidé avec l’acquisition par le centre de recherche d’un scanner laser à nuage de points. Outil aujourd’hui incontournable, le scanner nuage de points permet une numérisation en trois dimensions d’un espace ou d’un objet réel. Composée de milliards de points, cette acquisition 3D est mesurée par photogrammétrie, puis reportée dans un repère de coordonnées. En augmentant la densité de la capture, on obtient un nuage de points d’une grande précision.

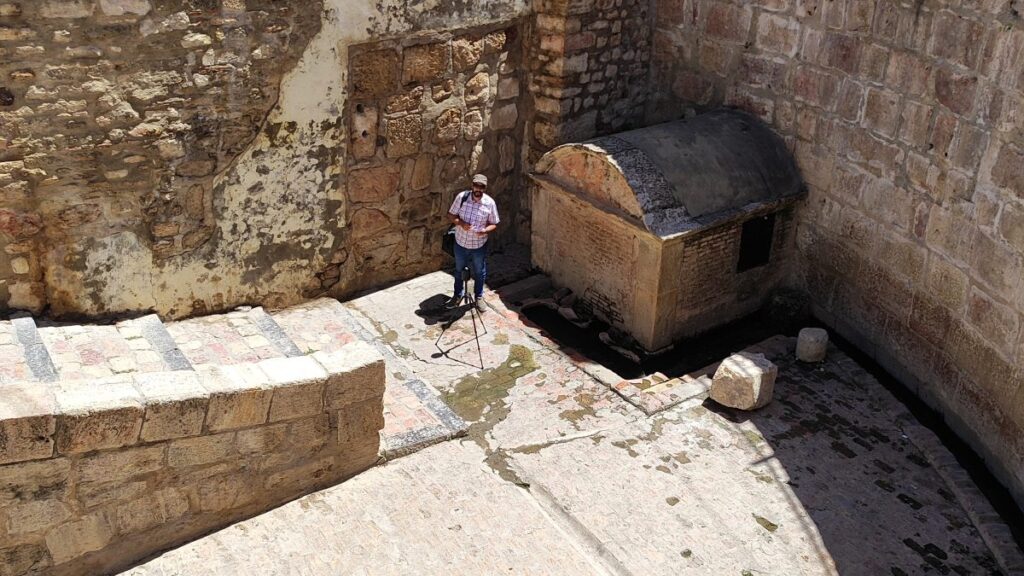

Le premier projet du CRAT a consisté à réaliser une visite virtuelle du Palais du Bey de Constantine. Bâti entre 1826 à 1835 par le Hadj Ahmed, dernier Bey de Constantine, le site est aujourd’hui un musée dédié à la période ottomane. « Cette initiative a également permet d’obtenir un jumeau numérique du palais », note la chercheure. Depuis ce premier projet, le CRAT est devenu une référence en matière de numérisation du patrimoine. «Nous ne sommes pas réellement des précurseurs, car il y a eu des opérations de scanning de monuments historiques auparavant. Mais les travaux ont rarement été achevés et n’ont donc jamais été exploités et partagés. Nous avons récemment réalisé le jumeau numérique du théâtre de Constantine qui a été construit en 1883 ainsi que le scanning de la fontaine Ain el bled de Mila, une des dernières fontaines romaines encore fonctionnelle. Notre objectif c’est de faire du CRAT un opérateur spécialisé dans la digitalisation du patrimoine », ajoute Meriem Seghiri Bendjaballah.

La prochaine phase consistera à utiliser des drones équipés de scanner à laser pour collecter et exploiter des données sur de grandes surfaces.

Scanner une ville antique en 15 minutes grâce à un drone

Le CRAT collabore notamment avec Fawzi Doumaz, chercheur senior et responsable du laboratoire d’Archeo-Géomatique et de Géophysique expérimentale à l’Institut national de géophysique et de vulcanologie de Rome. Ingénieur en géotechnique diplômé de l’université de Houari-Boumediene à Alger, il a travaillé au Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG). Au milieu des années 1990, il s’est installé en Italie où il mène divers travaux, notamment en utilisant la géomatique. Cette spécialité rassemble toutes les techniques informatiques appliquées aux sciences de la terre et à l’archéologie pour les actions de sauvegarde du patrimoine. « Je suis entré dans le domaine de l’archéologie grâce à la géomatique. Le fait d’être pilote de drone agréé me permet d’assurer toute la chaine de production, de l’acquisition de données jusqu’à la restitution. J’utilise un drone doté d’un scanner Lidar à laser infrarouges qui permet de faire des scans à très haute densité. Un survol de 15 minutes peut couvrir une surface importante. Nous avons justement un projet scientifique pour faire des relevés aériens à Lambèse, dernière capitale de la Numidie durant l’ère romaine », précise Fawzi Doumaz.

Selon le scientifique, l’intérêt dans la digitalisation du patrimoine a pour objectif d’obtenir une copie exacte des sites, ainsi que leurs dimensions. « Le scanner laser à nuage de points permet également d’avoir rapidement des informations structurelles directes qui sont difficiles à obtenir avec d’anciennes techniques. C’est le cas des épaisseurs de mur, la nature des matériaux de construction ou de restauration ainsi que la présence de micro-fractures. Le plan général peut être visualisé grâce au jumeau numérique».

Prise de conscience

Fawzi Doumaz estime qu’en Algérie, il y a bien une prise de conscience sur la nécessité d’utiliser les nouvelles technologies pour la protection du patrimoine. « Le chantier est énorme vu le nombre et la diversité des sites et des monuments. En Algérie, il suffit de creuser avec une fourchette pour faire des découvertes archéologiques. Mais il faut surtout tout protéger ces biens historiques contre le vol, le vandalisme et même le changement climatique. Donc il faut passer de la prise de conscience à la prise de décision pour engager des programmes de numérisation et des délimitations de sites. Cette volonté, dès qu’elle sera affirmée, devra débuter par un état des lieux. La technologie est là, il suffit de l’utiliser ». Pour lui, c’est une véritable course contre la montre. Les choses sont en train de changer au sein des pouvoirs publics, l’Etat étant le responsable de la gestion et le garant des biens culturels historiques. Cette année, la thématique du mois du patrimoine choisie par le ministère de la Culture était justement : « Patrimoine culturel et gestion des risques face aux crises et catastrophes naturelles».